「同性愛」「両性愛」はそれぞれ別の見出し語になるが…

辞書は、人を褒めることも責めることもない。安心して開けて、言葉を探求できるもの。もし同性愛者が意味を引いたとき、「あなたたちのそれは恋愛ではない」と責められているように感じるのでは。みどりのこの言葉は、辞書に込められた精神を象徴しているといえるでしょう。

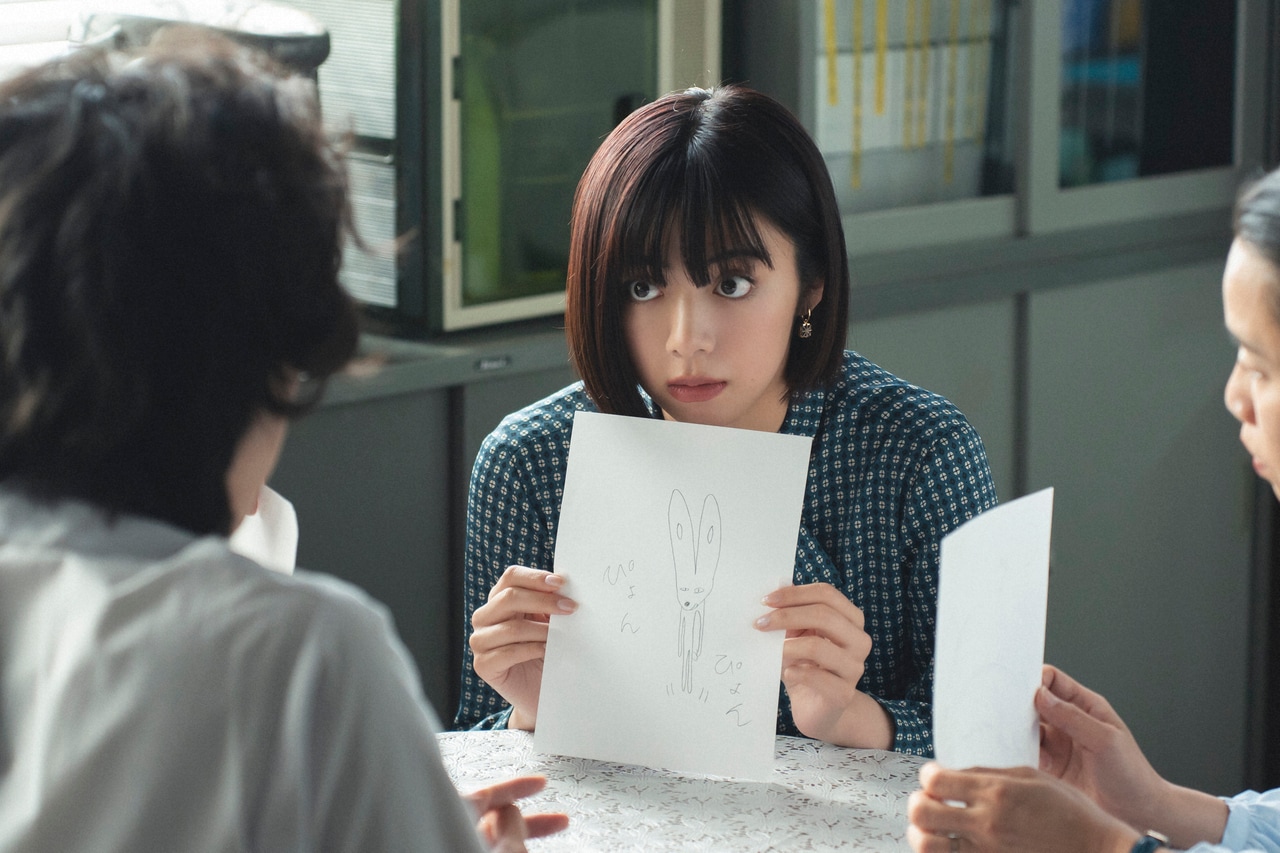

物語の時代設定となる2017年での編集部の議論としては、「同性愛」「両性愛」への差別・偏見の意図はなく、それぞれ別の見出し語として辞書に掲載する方針。典型的例(「うさぎ」を引くと、ふつう耳が長く、よく飛び跳ねると書かれているのもこれ。耳が短く飛び跳ねないうさぎもいるが一般の人が想像しやすい言葉が載る)として「恋愛」の語釈に「異性」という言葉を残していました。

それでも恋愛と別の項目であること自体が差別なのでと食らいつくみどり。本作の中ではこの議論は『大渡海』完成まで続きます。長きに渡る経過観察・検証を経てどんな答えを導き出すかということも、最終回の見どころの一つでしょう。平成から令和への移行にともなう価値観の変化があり、さらにパンデミックも経験するタイミングに時代設定を改めた脚本の妙が、ここにも生きてきそうです。

「言葉の暴力」がはびこる今だからこそ、響くメッセージ

恋愛の項目の議論で示されたように、「辞書は誰かを差別したり、排除するようなものであってはならない」という力強いメッセージをドラマから受けとれる一方で、現実社会では言葉が暴力性をはらむシーンに度々出くわしてしまうことがあります。

特にこの夏の参院選では、その問題が改めて浮き彫りになりました。選挙運動の名のもとに露骨なヘイトスピーチが撒き散らされ、その行為を「差別ではなく区別」という言葉で正当化しようとする姿には衝撃を受けました。

この「差別ではなく区別」という使い古された常套句がいかに詭弁かは、『大渡海』を編む中で言葉の定義を徹底的に掘り下げてきた編集部員たちを見てきた私たちなら見破れるはずです。特定の集団を排除し、不当な扱いをすることを目的としているにもかかわらず、あたかも客観的な分類であるかのように装うことで、差別行為の責任を回避しようとするものだと。

「言葉の暴力」が横行する今だからこそ、私たちはもう一度、言葉と真摯に向き合う必要があるのではないでしょうか。辞書編纂者たちが、たった一つの言葉の定義のために何年も費やす姿は、言葉を紡ぐことの重みと責任を私たちに示しています。

- date

- writer

- staff

- 文=綿貫大介

写真=NHK - category