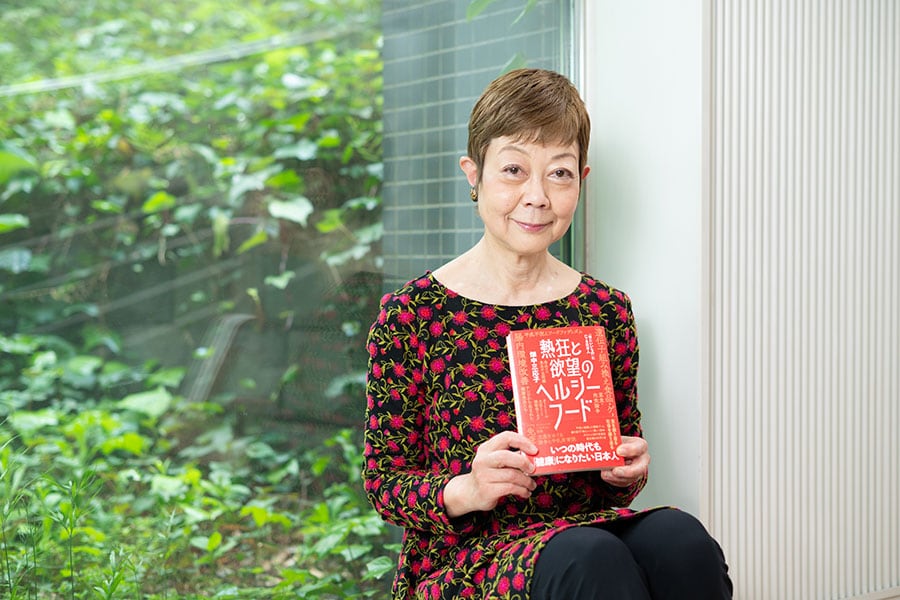

食をテーマとする文筆家の中でも、とりわけユニークな存在が畑中三応子さんだ。「近現代の食の流行」を描いた著書の数々は発表されるたび話題となっている。最新作のタイトルは『熱狂と欲望のヘルシーフード 「体にいいもの」にハマる日本人』。日本人はなぜ「健康×食」をかくも求めるのか? 本作を書いた理由と、食の流行史を追い続けるわけについてうかがった。(聞き手・白央篤司)

健康におけるファッションフードのはしりは福沢諭吉発?

――畑中さんは「食における流行」を見つめ続けていますね。2014年発刊の『体にいい食べ物はなぜコロコロと変わるのか』(ベストセラーズ刊)に続いて、「日本人と健康食」を新作のテーマにされています。その理由から教えてください。

畑中 やっぱり、面白いんです。調べてみると「体にいい」とされる理由で流行した食べものがあまりにも多くて。健康におけるファッションフードのはしりは私、明治時代の福沢諭吉だと思っているんですが、彼は幕末にオランダ医学を学んでいるんですね。その後、発疹チフスに感染してかなり深刻な状態になったとき、毎日牛乳を飲んだことで回復したと信じ込んでしまう。牛乳、そして牛肉はとにかく「体にいいのだ。体を養い、元気になる」と熱烈に主張するようになるんです。万病が治り、気分も上がり、頭までよくなると人に勧めるまでになった。

――なんと、諭吉がそこまでの牛乳推しだったとは。

畑中 推しも推しで。他にも、初代陸軍軍医総監の松本順は「犬の乳でもいいから飲め」と主張したりね。彼らのキャンペーンもあって、明治の指導者たちはこぞって牛乳を飲み、牛肉を食べるようになった。また、明治時代にはコレラが何度か流行しているんですが、「炭酸水を飲むとコレラ菌を寄せ付けない」なんて当時の新聞が書いたことによって爆発的に売れてしまい、ラムネが粗製乱造され、後発のサイダーにとって代わられた……なんてこともあるんです。

――日本の炭酸飲料のヒストリーにそんな逸話があったなんて。

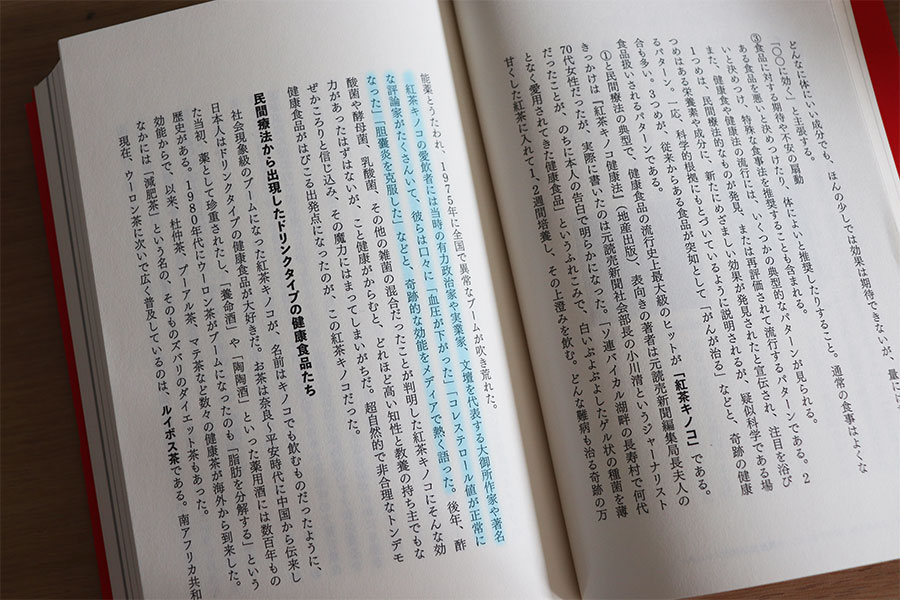

畑中 そして時代はグッと下がりますが、健康食の史上最大級のヒットといえば、なんといっても「紅茶キノコ」です。

――1970年代に爆発的に流行したそうですね。実際の効果は疑わしく、やがて廃(すた)れて。

畑中 その頃私は高校生でしたからブームも覚えていますが、社会現象級でした。当時のことを調べると、文壇の大御所だった丹羽文雄や、フェミニズム運動の先駆者だった評論家の丸岡秀子といったインテリまでもが「効果があった」と称賛している。こと「健康にいい」となると、どんなに理性的な人でもコロッと騙されやすくなるのが衝撃的でした(笑)。「健康」というワードが持つ魔力によってみんな熱狂し、翻弄されてしまう。

――「健康」をうたう食品が人々を惑わす力と、「健康食品」に熱狂する大衆心理への興味が執筆のモチベーション、ということでしょうか。

畑中 なぜ健康はこれほどまで人を狂わせるのか。それを解き明かしたいという気持ちはありましたね。

――本の中では、紅茶キノコ後にブームとなった健康茶の数々や青汁、テレビ番組や有名人が提唱した健康法やダイエット法も年代別に紹介されていきます。「ああ、あった!」と思い出しつつ読むのも面白くて。

畑中 健康への欲望の変遷、つまり流行り廃りの激しさも面白いなと思っています。以前は週刊誌やテレビなどが紹介して広がっていったものが、現代はSNSを通じて広まっていく。媒体は変わっても、流行は繰り返されている。

文=白央篤司 写真=細田 忠