産む・産まないの状況には、大小の悲しみがともなっている

この本を書き始めた頃は、子どもがいない女性に絞った内容にしようと考えていた。彼女たちの物語は語られてこなかったので、今がその時期だと考えたのだ。しかし私はゆっくりと気づき始めた。子どもがいない女性たちを語るときに、彼女たちが愛情を注いで手を貸した母親たちの話や、彼女たちがセックスしたり医学的なアドバイスを求めたりした男性たちの話、そして日々交流している広範囲のコミュニティから切り離して考えるのは、ほとんど意味のないことなのだ、と。

地球上のほとんどの地域において、そして、歴史が浅いアメリカ国内でさえ、母親とノンマザーとの線引きはさほど明確ではなかった。西アフリカからホデノショニ(またはイロコイ)連邦(アメリカ大陸の先住民による国家集団)、アメリカの植民地に至るまで、母であることが単なる生物学的役割ではなく社会的役割となる余地がはるかに大きかった。そして子どもを産まない女性にも、子どもに愛情を注いで子育てに全面的に参加する余地があったのだ。これまでの歴史を通して、子どもがいない女性は、母親や男性を含む社会の一員として、他の人が作った構造や政策の中で、人生を築いてきた。

歴史家のナタリー・ジーモン・デイヴィスがかつて指摘したように、農民のことだけを書いて領主の存在にまったく言及しなければ、中世ヨーロッパの経済システムである封建制を読者に理解させることは期待できない。デイヴィスがこれを書いた1976年は、学者たちが女性の歴史を本格的に研究し始めた頃だった。デイヴィスが言いたかったのは、女性の歴史は男性との関係性と共に語られるべきだということだ。女性は、男性と関わりながら人生を生きてきたのだから。女性だけを社会的文脈から切り離し、歴史的現象として見なすと、全体像を理解することは決してできないのだ。

本書を通じて、あなたは今まで知らなかった類の「子どもがいない女性」に出会うだろう。ノンマザーだが、それ以外の理由で有名な女性もいれば、ノンマザーの女性の経験に何らかの影響を与える決断や仕事や生き方をした男性もいる。生物学的な母親、社会的な母親、ステップマザー、養子縁組による母親、一時預かりの母親、パートタイムの母親といった、さまざまなタイプの母親がいる。子どものいない女性の全体像は、私たち全員の姿に重なっている。私たちは、これまで思い込まされていたほど、違っていないのだ。

自発的に子どもがいない女性か、不本意ながら子どもがいない女性か。あるいは子どもがいないことを喜んでいる女性か、不妊に打ちのめされている女性か。私の知り合いの子どものいない女性には、社会が当てはめたがるカテゴリー内にきっちり収まる人は、ほとんどいない。産む・産まないの状況には、大小の悲しみがともなっている。例えば、孫が持てないことを悲しむ両親の姿を見る。今いる場所にたどり着くまでの過去の選択を後悔し、未来の後悔を予測する。またしても妊娠検査薬が陰性だったことや、人生の重荷を支える柱を保つ唯一の方法だと判断して中絶手術を受けたことに、涙を流す。不妊治療が叶わなかった辛さが薄れ、失敗によって生かされた人生を喜べるようになったことに気づき、そこにも悲しみがあると見出す。

他のみんなが「人生に意味を与えてくれた」と断言することを逃したり、欲しいとさえ思わなかったりするのは、悲しいことだ。知人の多くは、作家のシェリル・ストレイドの言う「私たちを乗せなかった幽霊船」が通り過ぎてゆくのを嘆き悲しんでいる。自分が選ばなかった、影のような静かなバージョンの人生が並走するのが、霧の向こうにぼんやりと見えるのだ。知人の全員、たとえ子どもを持たないことで望みどおりの変化のない人生が送れた人でさえ、その決断(と呼んでいいのかどうかわからないが)には、ある程度の苦痛がともなっている。周囲の期待どおりではない生き方には、喜びと悲しみが混在するのだ。

- date

- writer

- staff

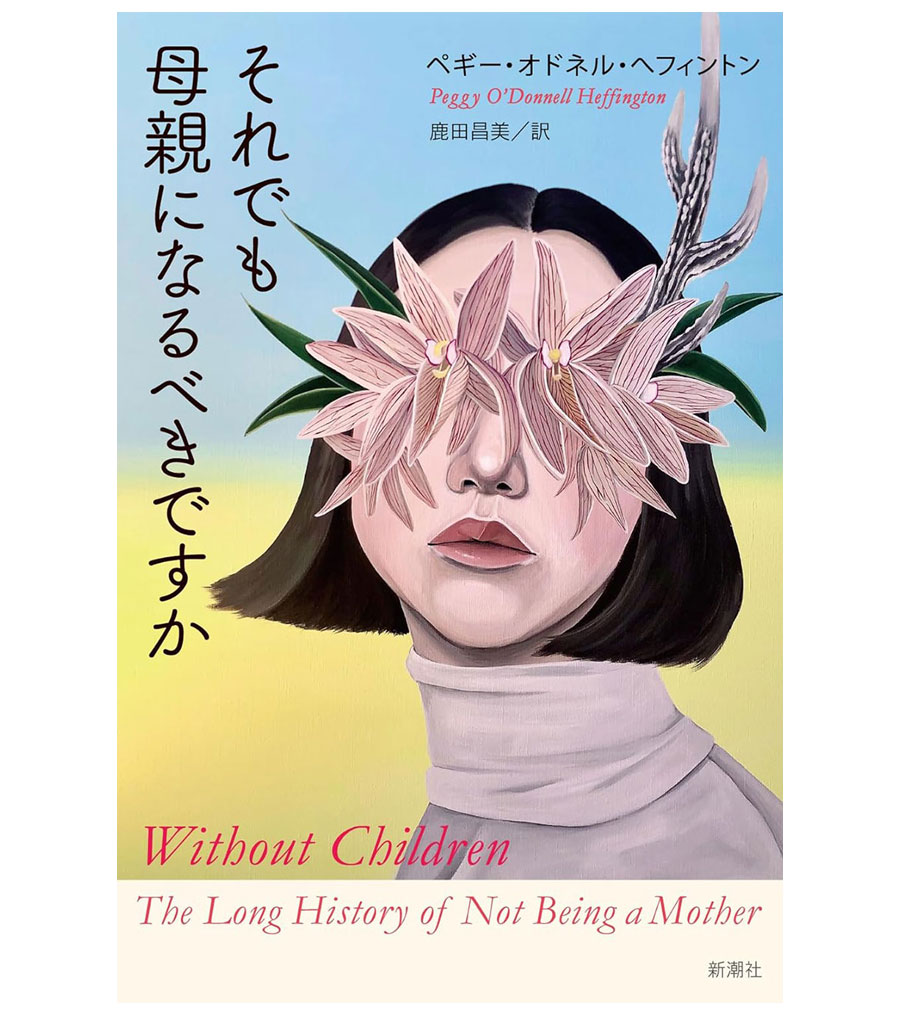

- 著=ペギー・オドネル・ヘフィントン

訳=鹿田昌美 - category