2014年の幕開きを飾るど真ん中ストレート、「横綱相撲」の堂々たる展覧会が、1月2日から江戸東京博物館で始まった「大浮世絵展」だ。国際浮世絵学会の創立50周年を記念するにふさわしく、浮世絵の誕生前夜から数多のスターを輩出した黄金時代、そして明治維新後の新しい展開まで、誰もが知る名作、人気絵師を、国内の美術館や所蔵家のみならず、大英博物館、ギメ東洋美術館、ベルリン国立アジア美術館、ホノルル美術館、シカゴ美術館などから選りすぐった「国際選抜」は、総数約440点。会期中展示替えを行いながら、全ジャンル、オールスターキャストで浮世絵の全体像を俯瞰する。

春から景気のいい話だが、こうした「全部入り」の展覧会は、観る側が焦点を失ってしまうと、「なんだかいろいろたくさん観た……ような気がする(呆然)」「写楽とか歌麿とか北斎とかあった……ような気がする(朦朧)」で終わってしまう恐れもある。ポイントを簡単に整理しておこう。

葛飾北斎「冨嶽三十六景 凱風快晴」 天保2(1831)年頃 ベルリン国立アジア美術館蔵 (C) Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Asiatische Kunst, photography Jürgen Liepe (東京会場1/2~2/2、ほか名古屋、山口会場展示)

葛飾北斎「冨嶽三十六景 凱風快晴」 天保2(1831)年頃 ベルリン国立アジア美術館蔵 (C) Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Asiatische Kunst, photography Jürgen Liepe (東京会場1/2~2/2、ほか名古屋、山口会場展示)

「みんな」の浮世絵

江戸時代の絵画といえば、伊藤若冲や曾我蕭白ら「奇想の絵師」たちが人気だが、彼らが活躍したのは江戸時代(主に18世紀)の京都。これに対して、上方で生まれ、江戸で大いに発展したのが浮世絵(錦絵)だ。

若冲や蕭白らが自ら筆を手に執って描いた、一点ものの手描き(肉筆)の絵は、富裕な町衆や寺社、公家などがその買い手であり、基本的には先方からの注文を受けて描かれた。これに対して浮世絵は、当初(16世紀末~17世紀半ば)は肉筆画として始まったものの、やがて多くの複製を作ることのできる木版画へと移行、富商や武家ばかりでなく、庶民にいたるまで広く、そして安価に楽しまれた。

17世紀後半から18世紀初め頃、「徳川の平和」の下で土木や治水、農耕技術など諸分野で技術革新が進み、都市や街道が整備されることで商業や流通が発展、社会全体が豊かになっていくのと平行して、爆発的な人口増加が起こり(17世紀初に1200万人程度だった人口が18世紀初には3000万人を超えたという説も)、生活──それまで特権階級の独占物だった絵画や工芸などを含めて、「浮世」を楽しむことができる庶民たちが、この江戸の浮世絵の担い手となったのだ。

浮世絵って「アート」?

家の柱を床の間に見立てて飾っておける細長い「柱絵」や、団扇に華やかな美人画や役者絵を貼り、夏のファッションの一部とした「団扇絵」など、インテリアやアクセサリーのような浮世絵も中にはあるが、そのほとんどは、手に持って間近に眺めて楽しんだり(だから細部に工夫を凝らした表現が生まれた)、アルバムのような台紙に貼って綴じたりして楽しむものだった。

ただ現代の我々が美術館でそうするような「鑑賞」というより、たとえば美人画はファッション誌のグラビア、相撲絵はスポーツ新聞、風景画は旅行ガイドや記念絵葉書、役者絵はブロマイド──といった具合で、浮世絵は巨大都市江戸の庶民がさまざまな情報を得るための「メディア」だった、という方が近いのではないだろうか。

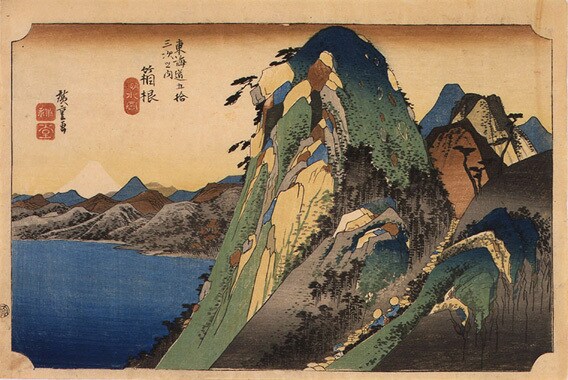

歌川広重「東海道五拾三次之内 箱根 湖水図」 天保4-6(1833-35)年頃 東京都江戸東京博物館蔵 (東京会場2/4~3/2展示)

歌川広重「東海道五拾三次之内 箱根 湖水図」 天保4-6(1833-35)年頃 東京都江戸東京博物館蔵 (東京会場2/4~3/2展示)

こうした浮世絵を扱っていたのは、版元の直営店舗、市中の絵草紙屋、あるいは振り売りと呼ばれる行商人の訪問販売などもあった。相場の変動が大きかったため、一概にいくらだったとは言いにくいが、よく引き合いに出される比較が、かけそばが1杯16文、家庭での1食分が20~30文、上等の酒が1合40文だったのに対して、大判(約43×30センチの判型)錦絵は20文だったというもの。現代では数百円程度だろうか。もちろん浮世絵の中にも価格の高低はあり、摺りや彫りのコストを抑えた10文以下の役者絵や、「三文絵」などと呼ばれる究極のローコスト浮世絵もあったようだ。

その一方で、金に糸目をつけない好事家向けには、手間暇のかかる技術や高額な素材を惜しみなく使った、春画を含む高級品の浮世絵も作られていたが、これらは贅沢品を禁じた幕府の検閲を受ける店頭売りの公刊物としてではなく、アンダーグラウンドで流通していた。