ある集合団地で暮らす、大沢妙子(木村文乃)と二郎(永山絢斗)の新婚夫婦、そして妙子と元夫との間に生まれた敬太(嶋田鉄太)。向かいの棟には、二郎の両親、大沢誠(田口トモロヲ)と明恵(神野三鈴)夫婦が住んでいる。それぞれに複雑な思いを抱えながらも表面的には仲むつまじく暮らしていたこの二つの家族に、ある日突然、悲劇が起こる。そしてその悲劇から立ち直れずにいた二郎と妙子の前に、妙子の元夫パク・シンジ(砂田アトム)が現れる。

映画『LOVE LIFE』は、第69回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門審査員賞を受賞した『淵に立つ』(16)や筒井真理子主演の『よこがお』(19)をはじめ、つねに人間の心の深淵を見つめる映画をつくり続けてきた深田晃司監督の最新作。ベネチア国際映画祭コンペティション部門に出品された本作が描くのは、ある家族の日常と崩壊の先に見えてくる、「愛」と「人生」をめぐる再生のドラマだ。

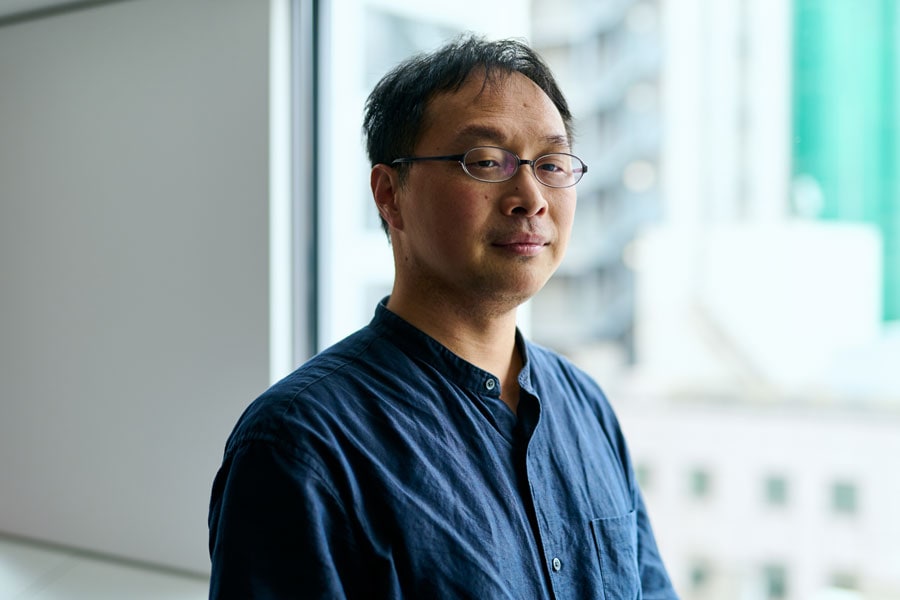

物語が生まれるきっかけは、深田晃司監督が20歳の頃に出会った矢野顕子さんの歌「LOVE LIFE」。この歌に感動した深田監督は、そこからオリジナルの物語を立ち上げ、20年をかけて映画を完成させた。ベネチア国際映画祭出発直前の監督に、お話をうかがった(前後篇の後篇)。

》前篇「『LOVE LIFE』を単純な愛の物語にするつもりはなかった」を読む

*この記事には、映画『LOVE LIFE』の結末に触れる内容が含まれています。

パク・シンジが韓国手話の使い手となった理由

――そもそも、砂田アトムさん演じる妙子の元夫のパク・シンジが、ろう者であり韓国手話の使い手だという設定は、どのように生まれていったのでしょうか。砂田さんはもともと日本手話を使っている方なんですよね?

はい、砂田さん本人は日本手話を使われます。パク・シンジがろう者であることと、彼が使うのが韓国手話であるという設定は、実はまったく別々のルートで決まったことです。2000年頃に書いたシノプシスでは、シンジが手話を使うという設定は特にありませんでした。

実際に今の脚本を書き始めたのは2015年頃だったはずですが、そこで三角関係にもう一つ何か緊張感のある設定を入れられないかと考えるうち、妙子とシンジの間に、二郎にはわからない共通言語みたいなものを持たせられないか、と思いついたんです。

それから少しあと、2018年頃に東京国際ろう映画祭の映像ワークショップの講師として呼んでいただき、恥ずかしながら僕はそこで初めてろう者の方たちと接することになりました。そこで知ったのは、手話は補助器具のようなものではなくて、たとえば日本語や英語やフランス語のような、一つの独立した言語であるということ。また空間を使う手話が、実に映像的な特色を持った言語なのだとも気づかされました。

そうやって新たにこの言語を知っていくなかで、妙子とシンジにしか通じない言語として手話を使ってはどうかと思いついたんです。同時に、ろう者の方と接するなかで、それまでの自分の映画に聴者の役しかないのはとても不自然だったのではと思い始め、それならシンジをろう者の役にしようという考えが生まれてきました。

シンジの国籍については、また別のルートから決まりました。先ほど話したように(前篇参照)、この映画では距離が重要なテーマでした。妙子とシンジの距離が徐々に縮まっていくのに対し、二郎が親の引っ越しの手伝いをしに地方へ行き、そこで山崎と会ったりするうち、夫婦の距離はどんどん離れていく。そして最後、ついにシンジと妙子がぽんっとどこか遠くへ行ってしまうわけですが、そのとき、これまでの世界観から明らかに外へと出ていかないといけない。

実はここに、映像で距離を描くことの難しさがあります。たとえば二郎と山崎が逢引きしていた場所が長野県だったとして、じゃあ妙子とパクが行くのは東京から見てそれよりもっと遠い岐阜県だ、となっても、その距離感は映像ではうまく伝わりません。となるとここはしっかり海を越えて日本とは別の文化圏に行くんだ、と見せる必要がある。かといって、妙子とシンジを飛行機には乗せたくない。逃避行をしているのに、「アテンション、プリーズ」とか言われてベルトを締めたり、となるとちょっと雰囲気が違うよなと(笑)。であれば、船で行ける外国、そして日本にとってもっとも近くて遠い外国は韓国である。そんなふうにシンジの国籍が決まっていきました。

本来であれば、日韓の両方でオーディションを実施するつもりでしたが、コロナ禍で叶いませんでした。それでも、砂田さんがろう者の当事者として来てくださったのは本当にありがたく、彼が役に決まったことで、パク・シンジは母親が日本人で父親が韓国人である韓国国籍の男性である、という設定へと徐々に変化していきました。

――ろう者の方々への取材のなかから視線のドラマを思いついたりと、砂田さんと出会ってパク・シンジ役に起用したことが、物語自体にも大きく影響を与えていったんですね。

それは自分自身でも発見でした。それを期待して起用したわけではなかったんですが、砂田さんと話をしていくなかで、どんどん物語が膨らんでいったという感じでした。

――途中で妙子とシンジがお風呂場の鏡越しに手話で会話しあうシーンは本当に美しいシーンでした。あの場面はどうやって思いついたんですか?

あれは逆に自分が楽しんで思いついていったシーンです。手話という言語を使って初めて演出するにあたり、手話だからこその演出ってなんだろう、と考えていくなかで、鏡越しや窓越しの会話はどうだろうとか、二郎が話しているけど相手には聞こえてないというのはおもしろいなとか、新しいアイディアがどんどん生まれていきました。ただそれはあくまで聴者の感覚ですから、ろう者の方から見て「こんなのやらないよ」と思われてしまったら、それは偏見の押し付けになってしまう。ですので、砂田さんにはオーディションの段階で鏡越しのシーンを演じてもらい、「こういうことってありえると思いますか?」と聞きました。そこで砂田さんに「ありえると思いますよ」と言ってもらえたので安心して採用できたんですね。

他にも、シンジが夜に手話で独り言を言ってるシーンがあるんですけど、それは砂田さんから手話でも独り言があるという話を聞いて、おもしろいなと思って入れた箇所。これは僕ひとりでは絶対に思いつかなかったシーンです。

文=月永理絵 写真=平松市聖