大学四年で受けた衝撃

森 城戸川さんは現役商社マンで、お仕事をしながらご執筆されたんですよね。本作はご自身の経験がベースになっているのでしょうか。

城戸川 作中に出てくる仕事そのものは、経験のない分野なんです。私が会社の業務で得た知識をそのまま作品に活かすと、情報漏洩になってしまうので、かなり注意しました。ただ、仕事を通じて得た楽しさ、しんどさ、ムカつきといった感情は、がんがん反映しています。

森 「引継書」というモチーフも良いですよね。

城戸川 私の会社は部署異動が頻繁にあるので、後任に向けて引継書を書く機会が多いんです。ここで濃い内容をどれだけ多く書けるかが結構重要で、自分がやってきた仕事の成績表のような意味合いもあります。周囲のサラリーマンたちにも、引継書については一家言ある人が多く見受けられますね。

森 この小説では、会社における人間関係の機微も大きな魅力なのですが、一方でミステリ色も濃いですよね。

城戸川 最初はミステリとして書き始めました。実は、私が残業をしていたときに、何十年も前の古い引継書を見つけたことが着想のきっかけでした。黄ばんでいて、端がボロボロになった引継書だったのですが、「もしここに重大なメッセージが込められていたら面白いんじゃないか」と思いつきました。ただ、書き進めていくうちに、ミステリ要素のみで物語を牽引するのは難しいなと思い、お仕事小説の色を濃くしていきました。

森 書きながら苦労された点はありましたか。

城戸川 執筆時間の確保ですね。土日はすべて執筆に費やして、会社のお昼休みにも書いていたのですが、とにかく時間が足りなくて。ドイツ出張に向かうため、空港のラウンジで待機していたとき、第五章のアイデアが浮かんだんです。締切の一週間前だったので、今書かないと! と思って、飛行機の中で一気に八十枚書き上げました。あの出張がなかったら、今僕はここにいません(笑)。

森 すごい速さですね! お仕事で毎日お忙しいと思うのですが、そもそもなぜ小説を書こうと思われたのですか。

城戸川 大学四年生のとき、大学同期の辻堂ゆめさんが『このミステリーがすごい!』大賞に入選し、大学の総長賞を受賞されて、大きな衝撃を受けたんです。当時の僕は、就活も無事に終えて一息ついていたのですが、辻堂さんのことを知って、どうして自分は小説が好きなのに在学中に書くことに挑戦しなかったのだろうと激しく後悔したし、現状に満足している自分が情けなくなったんです。

森 小説を書き始めてからどのくらい経ちますか?

城戸川 社会人二年目の終わりから小説教室に通い始めたので、七、八年になりますね。私は長篇小説を中心に書いてきたのですが、森先生の作品のなかでも『風に舞いあがるビニールシート』や『出会いなおし』などの短編集が大好きです。『風に舞いあがるビニールシート』では、美濃焼、犬、UNHCRなど、色々なテーマが出てきますよね。もともとご存知だったことが多いのか、書きたいことを思いついてから調べるのか、どういう流れでお書きになったのでしょうか。

森 調べなくても書けることもありますし、書きながら必要なことを調べるケースもあります。『風に舞いあがるビニールシート』の「鐘の音」を書く際には、京都にある仏像の修復工場へ見学に行って、詳しく教えていただきました。

城戸川 『高宮麻綾の引継書』では、改稿段階で酵素について専門家の方にお話を伺いました。応募原稿のある設定について「ほぼありえない」とご指摘を受け……なんとか力業で修正しましたが、あの瞬間は真っ青になりました(笑)。森先生は取材をされる際、どんなことを意識されていますか。

森 取材相手が何を言うかよりも、その方の佇まいを見るようにしています。また、私の経験上、分からないことは「分からない」と素直に質問すると、フランクに答えてくださる方が多いです。

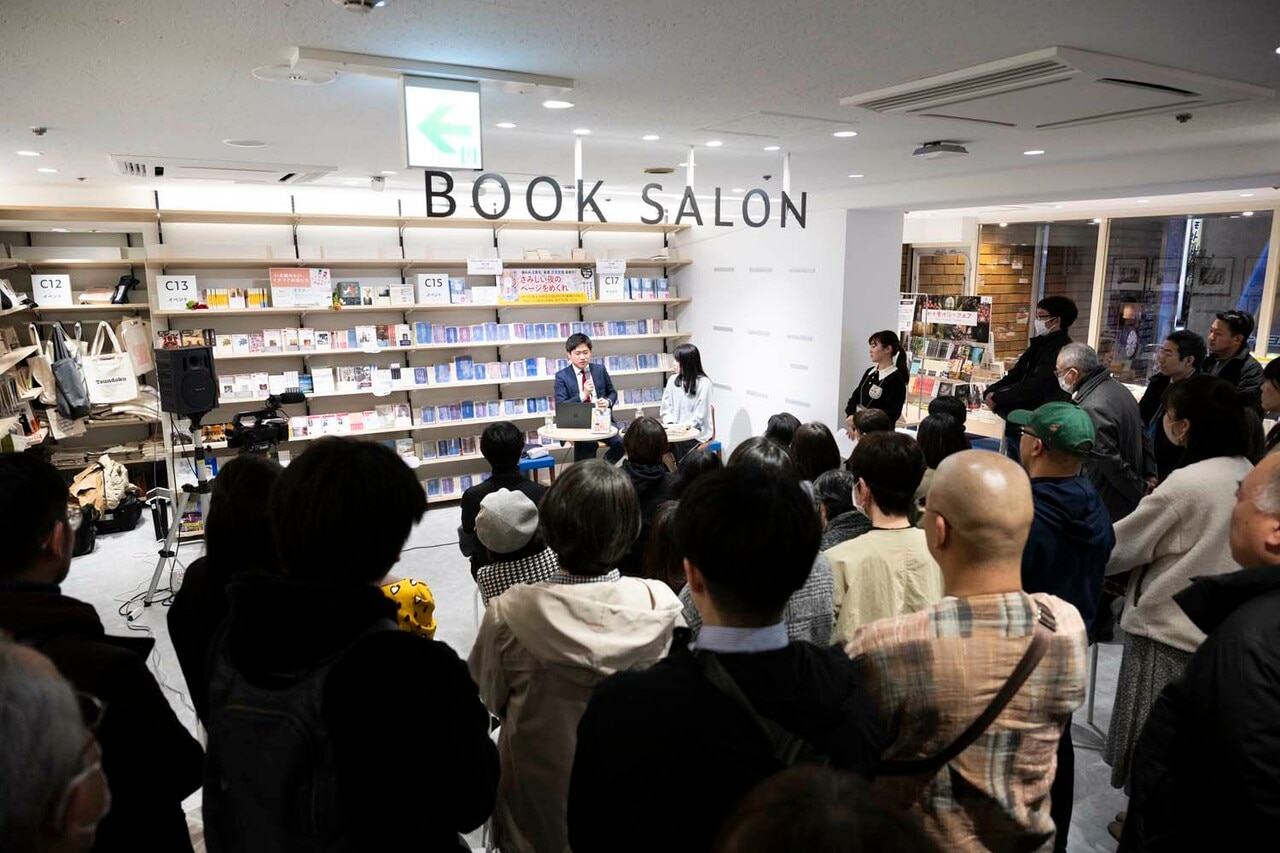

2025.07.27(日)

文=森 絵都,城戸川りょう