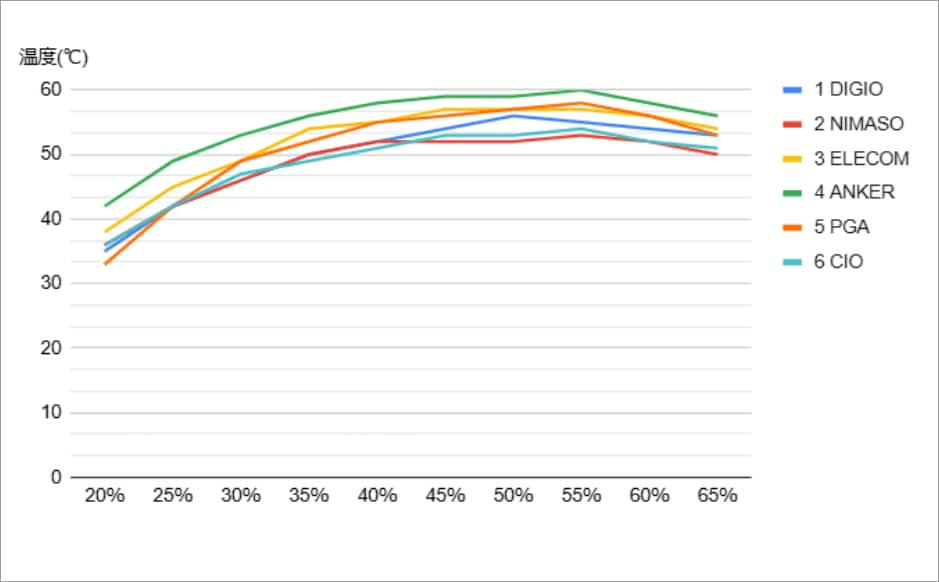

実際にデータを取ってみると、発熱のピークはバッテリー残量がおおむね55~60%の頃に集中しています。これは充電が進むにつれて表面温度は上がる一方で、バッテリーが60%前後まで回復したところで出力が半分程度に落ち、それにつれて表面温度も急激に下がっていくためです。

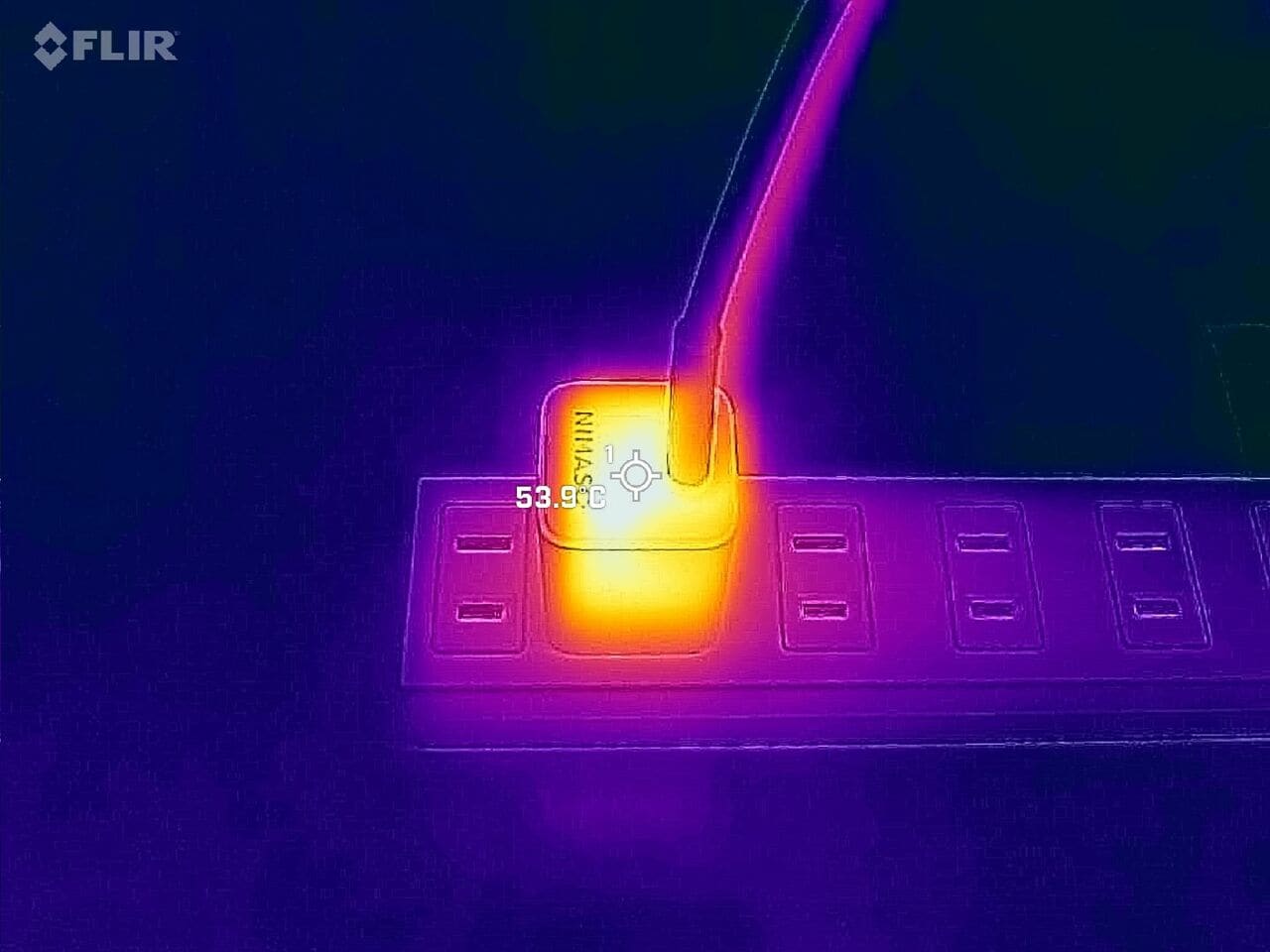

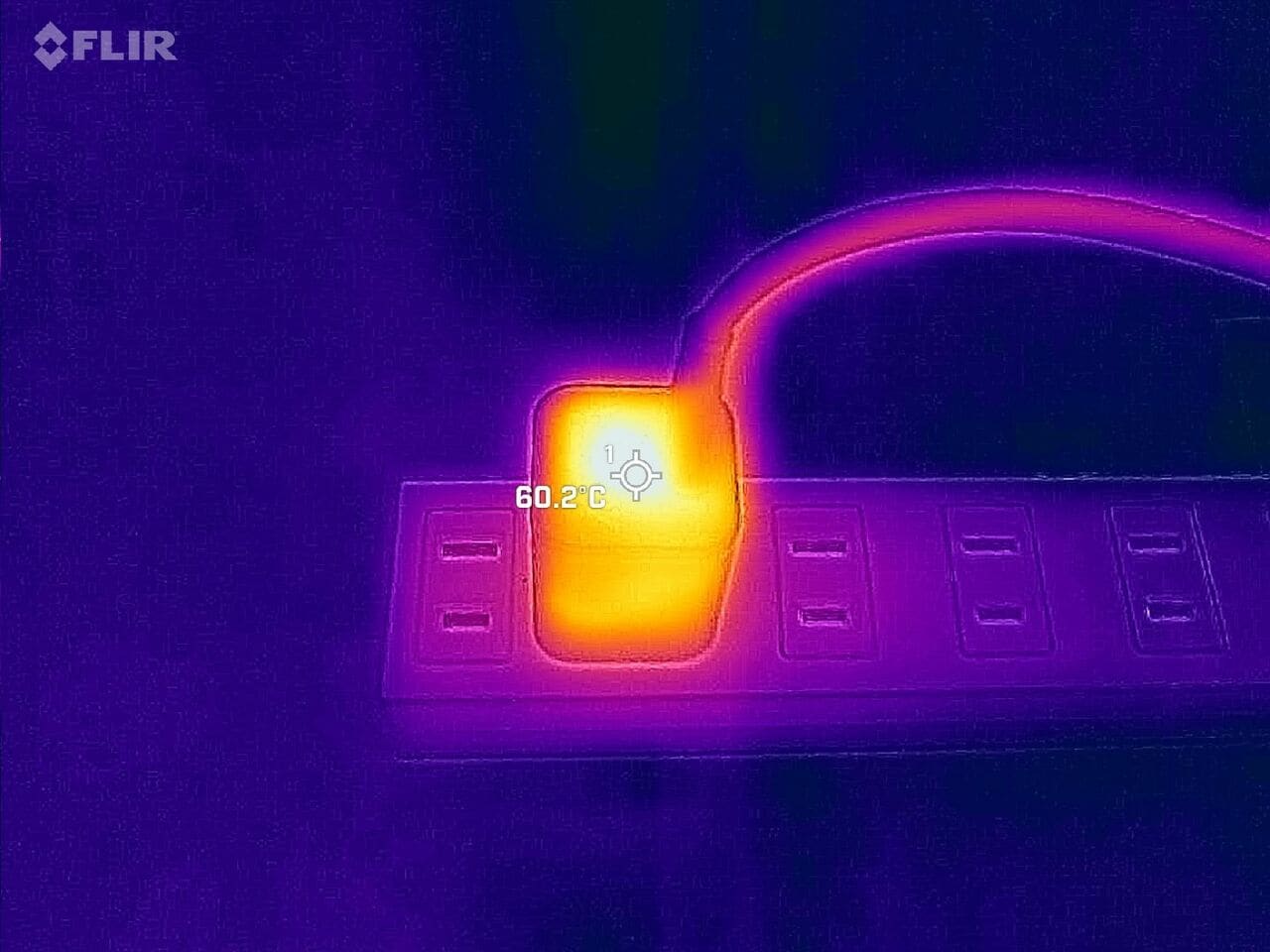

各充電器の表面温度のピークは、もっとも低いのがNIMASOの53℃、次いでCIOの54℃で、逆にもっとも高いのはAnkerの60℃となっています。大台である60℃を超えたのは唯一Ankerだけで、他の5製品と比べても温度は全体的に高めに推移しています。安全性を考慮しても、子供やペットが不意に触れる可能性がある場所には、あまり設置したくないというのが本音です。

「プラグが下寄りにある」という合格点を満たす3つの製品

このほか、スペックだけ見ていると見逃しがちなポイントのひとつが、壁面のコンセントに挿した時の脱落のしにくさです。今回紹介している製品はどれもボディがサイコロ状でサイズはほぼ同等なのですが、製品をよく観察すると、プラグを上に折りたたむ製品と、下に折りたたむ製品の2種類が存在することが分かります。

実はこの「プラグを折りたたむ方向が上か下か」は、脱落のしにくさに大きく影響します。下に折りたたむ構造だと、プラグの付け根は自然と上寄りになりますが、この配置はケーブルに引っ張られて下方向に力が加わると、充電器の角が支点となって壁面のコンセントから容易に脱落してしまいます。

逆にプラグを上に折りたたむ構造で、付け根が下寄りにある製品は、よほど力を入れて引っ張らない限り、脱落することはまずありません。実機で試すとプラグが上か下かで抜けやすさに露骨な差があって驚きます。

そのため製品を選ぶ際は、「プラグが下寄りにある製品」のほうが、脱落のしにくさにおいて有利になります。実際にはプラグの付け根が上寄りでも、コンセントに挿す時に上下を逆にすればそれで済むのですが、わざわざ使い勝手が悪くなるようユーザに天地の向きを示唆している時点で、メーカーの姿勢に疑問符がつきます。

今回の6製品で言うと、これに関して合格と言えるのはエレコム、Anker、ナカバヤシDigio2の3製品です。その他の3製品を壁面のコンセントに挿す場合は、ロゴマークなどの向きを気にせず、上下を逆に挿すとよいでしょう。

2025.02.21(金)

文=山口真弘