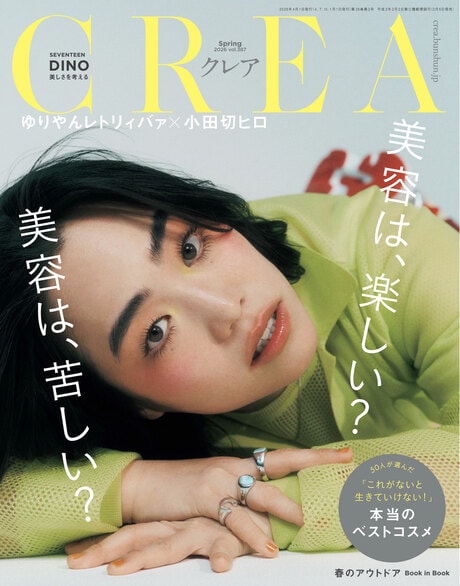

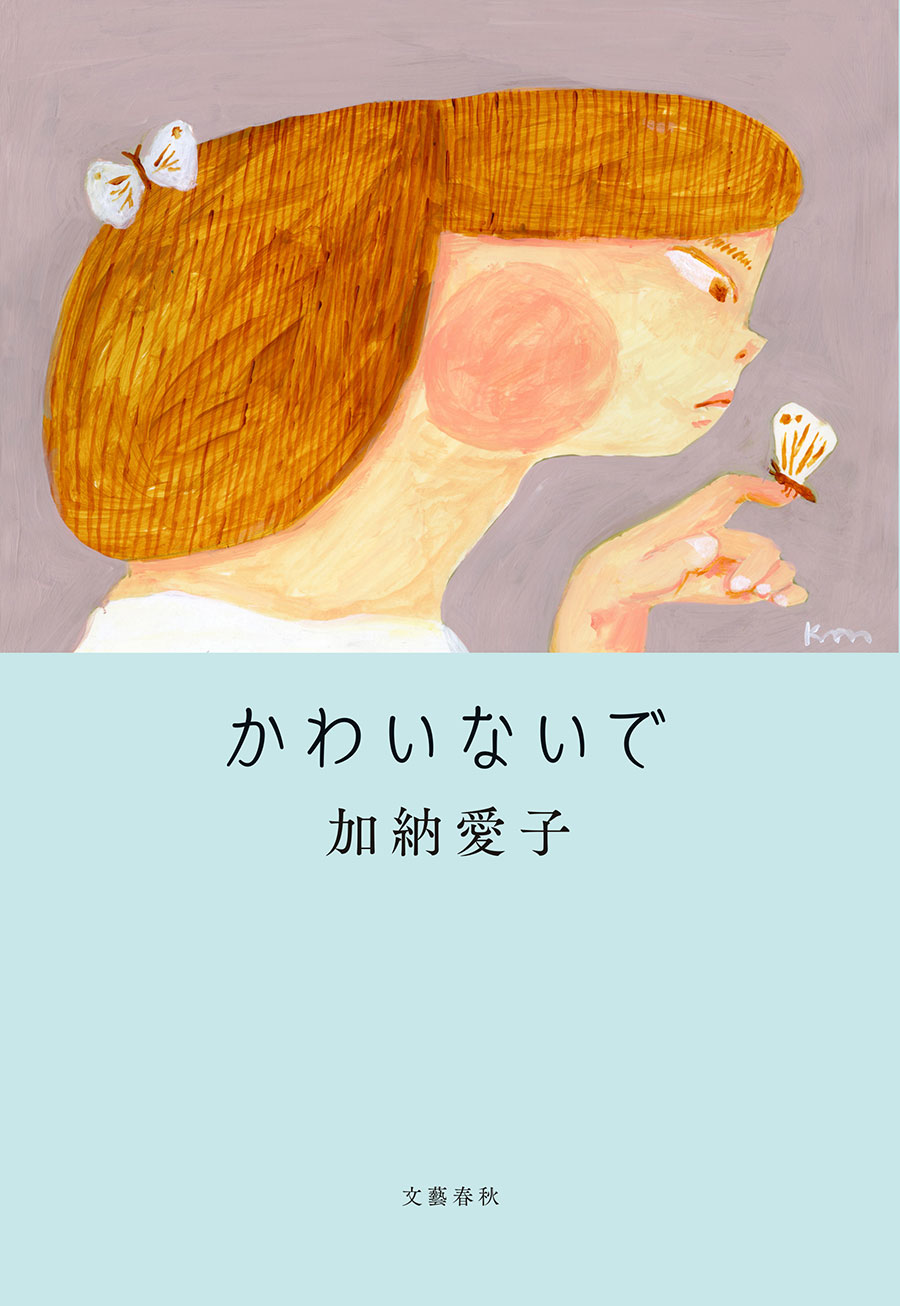

初の中編小説集『かわいないで』(文藝春秋)を上梓したお笑いコンビ・Aマッソの加納愛子さん。自身にとって馴染み深いお笑いライブを題材にとった中編「黄色いか黄色くないか」の話から、お笑いライブとはどんな空間なのか、また小説という新たなジャンルにどう取り組んでいるのか、伺いました。

「かわいないで」というひとつの言葉から小説を書く

――今回発売された新刊の表題作「かわいないで」は、高校生の主人公が同じクラスの子たちの会話に耳をそばだてているという、ミニマムな世界が描かれています。ちょっとした言葉に繊細に反応するところが、Aマッソのネタにも通じるなと思って読みました。この作品はどのようなきっかけから書かれたのでしょう?

加納 高校のときって、影響力のある子が発した言葉が流行ったりするじゃないですか。あの現象に興味があって。自分自身高校時代を振り返ったときに、たとえば「こういう服着てて」とかより、「あの子こういう言葉使ってたよな」という観点の記憶が多いんですよ。だから「かわいないで」というひとつの言葉から小説を書こう、というのは早い段階で出たアイディアでした。

――もうひとつの中編「黄色いか黄色くないか」ではお笑いライブのスタッフをやっている主人公の目線から、ライブを中心に活動している芸人たちが描かれます。今作で加納さん自身が触れている世界を題材にした理由は?

加納 いちばん変容しそうな、立場によって感情が変わりそうな世界だなと。小説を書くことにまだまだ慣れていないので、わかる世界のものから書いていこうと思って、お笑いライブのことを書きました。

――この物語を書くときに、いちばん軸となったのはどんなことでしょう?

加納 お笑いライブのことって、芸人はしゃべる場がありますけど、スタッフはけっこう言われっぱなしだよなという気持ちは以前からあって。仲のいいスタッフが何人かいたので、その人たちの視点で書こうと。とはいえ、誰か特定のモデルがいるわけではないんですけど。

――「黄色いか黄色くないか」の主人公は、お笑いライブの世界が面白い分、日常を味気なく感じている面があります。加納さん自身、芸人としてそういう感覚になることはありますか?

加納 かつて、身体としては劇場にいる時間は短くて、バイトをしている時間の方がずっと長くて、でも肩書きとしては芸人と言っている時期がありましたけど、その頃はまさにそんな感覚だったかもしれません。そのときにはバイトはつまらなくて、手放したいものだったので。

熱に浮かされているようなお笑いライブの非日常性

――作中にはライブ中に大きな笑いが巻き起こる瞬間も描かれています。それこそ、かつて加納さんと阿久津大集合さんが主催していた、芸人さん自身が面白いと思う芸人さんを呼ぶお笑いライブ『バスク』のように、時に熱狂を巻き起こすライブというものがありますよね? 内容としてはそれぞれの芸人さんがネタやコーナー、トークをするというシンプルなものなのに、なぜあんなグルーヴが生まれるようなことがあるんでしょう。

加納 うーん……。やっぱり売れている芸人だけが出ているライブでは、そういうことは起こりにくいと思うんですよ。まだ広く知られる前の、脂が乗っているタイミングの人たちが集まると、時折そういうことが起きるというのはあるでしょうね。それに、別に悪いことをしているわけではないですけど、ある程度クローズな場所での共犯関係という高揚感もあるでしょうし。次の日にも「熱に浮かされてたな」と思うような経験って、やっぱりライブならではだと思いますね。

――作中の「劇場で起こっていることは、一歩外に出ればとんでもない事件に変わる」という一文も印象的でした。たしかに、お笑いライブは「ここで起こっていることはお笑い」という前提のもと、日常から離れていることが行われている場でもありますよね。

加納 観客のみなさんがそれぞれ所属している社会があって、そこを切り離してお金を払ってフィクションを見に来ている。やっぱり、そこではある程度の非日常性みたいなものを無意識に求めているんでしょうね。自分も、見る側になったときはそんな感覚があります。

文=釣木文恵 写真=平松市聖