「伊藤若冲とか曾我蕭白はスキ」だし、「阿修羅像もカッコいい!」けど、「書はちょっと……」という人は少なくないだろう。筆者もある時期まで書が、特に「かな」が苦手だった。だってにょろにょろしてて、読めないんだもの。

小野道風から信長、秀吉まで……。書の魅力を感じる秘訣は?

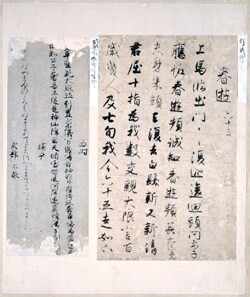

重要文化財「書状」(与一郎宛) 織田信長筆 安土桃山時代・天正5年(1577)10月2日 東京・永青文庫蔵 (7/13~8/12展示)

重要文化財「書状」(与一郎宛) 織田信長筆 安土桃山時代・天正5年(1577)10月2日 東京・永青文庫蔵 (7/13~8/12展示)

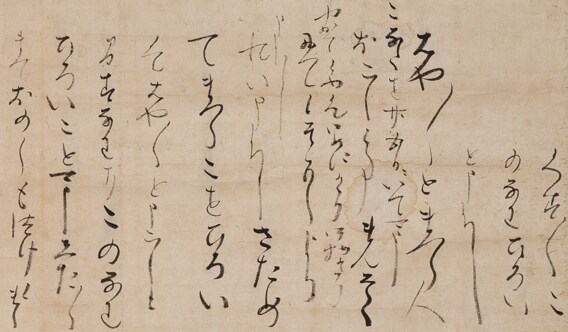

重要文化財「消息」(おね宛) 豊臣秀吉筆 安土桃山時代・文禄2年(1593)8月9日 京都・高台寺蔵 (7/13~8/12展示)

重要文化財「消息」(おね宛) 豊臣秀吉筆 安土桃山時代・文禄2年(1593)8月9日 京都・高台寺蔵 (7/13~8/12展示)

多くの観客にとって絵画や彫刻はある程度距離のあるものとして、「理解できなくても当然」という感覚で観られる。だが書──というか文字になると、自分自身が毎日読み書きしている対象が「読めない」という事実に、拒絶反応を起こすのではないか。勝手にそう想像しているのだが、7月13日に東京国立博物館で始まった特別展「和様の書」で、展覧会を企画した副館長の島谷弘幸さんから「書は読めなくてもいいんです(後で読めるようになったらもっといいけど)」と伺って、肩の力が抜けた。

さらに島谷さんは「まずは絵を見るときと同じ感覚で書に向き合ってみては」とおっしゃる。そうか「絵と同じ」でいいのか……(そういえば、書と同じくらいどう見ればいいかわからなかった刀剣についても、東京国立博物館の刀剣担当の研究員の方から「抽象絵画のように見ては」と聞いて、目からウロコが落ちたのだった)。

確かに私たちは、特に専門的な教育を受けていなくても、全体の構図を眺め、そのバランスや色彩のハーモニー、線の走り具合、モチーフの個性などに注目し、美しい、面白い、何を表現しているのだろう、以前見た別の絵に似ている、他にどういう絵を描いている絵師なのだろう……といった感想を持ち、好き嫌いや上手下手の判断を下している。書も同じように、まず造形として見ればいいのだ。

国宝「手鑑 翰墨城」 奈良~室町時代・8~16世紀 静岡・MOA美術館蔵 (7/13~8/12展示。頁替あり)

国宝「手鑑 翰墨城」 奈良~室町時代・8~16世紀 静岡・MOA美術館蔵 (7/13~8/12展示。頁替あり)

これは非常に有効な方法だが、私自身の場合は、それぞれの書を人の「声」のように、もっといえば「歌」のように見て、というか「聞いて」いるようだ。絵画は弟子が手伝うスタジオ制作で仕上げる場合も多いが、書の場合は1人で始めから終わりまで書き上げる。だから書き手のキャラクターをより強く感じられるのかもしれない。書き手にも、フルボリュームで朗々と歌い上げるタイプがいれば、弱音を美しく響かせるタイプも、スキャットを挟んでくるタイプもいる。それぞれの声に耳を傾けているうちに、誰の声、歌い方が好きか、自ずとわかってくるのが面白い。