仮に新型コロナが夏に1度収まっても……

よって今次コロナ禍にこの法則を援用すれば、仮にパンデミックが夏にいったん収まったと仮定しても、第2波の発生をすぐに警戒しなければならない、という理屈になる。

パンデミックは、1回押し寄せただけでは足らず、第1回で感染しなかった者や感染者数の薄い地域を狙い撃ちするかのように第2回以降が発生する可能性があることは、スペイン風邪の経緯から学び取れる重要な教訓である。

ちなみに速水によれば『前流行』と『後流行』の致死率の差に着目し、ウイルスの毒性に変化が生じた可能性に言及しているが、実際のところウイルスが変異したのかどうかについてはよくわかっていない。

スペイン風邪 日本で「21歳~40歳」の死者が多かった事情

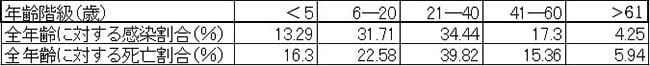

内務省は同様に、年齢別患者割合と死亡率の割合(1918-1919年間)も出しているが、こちらも興味深いので引用したい(※筆者により数値や表区分は適宜調整した)。

この数字を見ると、一般的に身体弱者とされる5歳以下の小児と61歳以上の比較的高齢の者の感染割合が全年齢階級に対しそれぞれ約13%、4%であり、全感染者に対する年齢階級別死亡割合も約16%、6%と低いと感じられよう。

しかし、この時期の日本人の平均寿命が、現在よりもはるかに短い44-45歳であったことを考慮しなければこの統計の正確な解釈はできない。すなわち大正期における日本人の平均寿命を考えれば、61歳以上の人間の絶対数が少ないのである。

感染、死亡割合共にもっともボリュームゾーンとなるのは21歳以上40歳以下の青年層で感染が35%弱、死亡が40%弱と全体のほぼ4割を占めている。 が、現在で考えれば彼らは青年であっても、当時の社会では青年~壮年を含む広範な年齢階級であった。

つまりスペイン風邪によって、大正時代の日本社会は労働力の中核を担う青年・壮年層で最も多くの死者を出し、続いて20歳以下の「ティーンかそれ以下」と合わせて感染者全体の8割弱、死者全体の同じく8割弱が倒れたのである。

この事実は高齢化が著しく進み、男女ともに平均寿命が80歳を優に超えた現代にとってあまり参考になる指標ではないかもしれない。

寿命が現在の半分強しかなかった100年前の日本は、社会を構成する人間の多くが(現代から見ると)著しく若く、高齢者がそもそも少ない状態であった。この時代の死因1位はいわずもがな「結核」である。

公衆衛生と医学が発達し、寿命が倍近く伸びた現在、パンデミックによって「働き盛り」がバタバタと倒れていく大正時代の光景の再来は「あまり」考えづらいと言える。

とはいえ当時のスペイン風邪によるパンデミックの刃は、全年齢層にくまなく襲い掛かったのもまた事実であった。

現代のパンデミックは、明らかに守るべき対象――高齢者や基礎疾患保有者が明確に存在しており、社会の全年齢階層を巻き込んでの大流行への危惧は杞憂と言うべきではないか。

このような社会構成の違いも、パンデミックを俯瞰して考えるためには踏まえるべき重要な歴史的事実である。

日本を襲ったスペイン・インフルエンザ―人類とウイルスの第一次世界戦争

速水 融

藤原書店

2006年2月25日発売

» この書籍を購入する(Amazonへリンク)

※こちらの記事は、2020年4月14日(火)に公開されたものです。

記事提供:文春オンライン

2020.04.27(月)

文=古谷 経衡