浮世絵から読み解く江戸デザイン

役者絵と美人画が語る江戸の装いと流行

NHK大河ドラマ「べらぼう」の放送により、蔦屋重三郎や浮世絵文化が再び注目されている。浮世絵の黄金期に活躍した蔦重は、絵師や職人を統括し、制作と販売を指揮した版元。彼のもとで生み出された作品をはじめ、当時の数々の浮世絵は江戸の美意識や時代の空気を写し取ったビジュアル史料だ。

歌舞伎役者や遊女を描いた「役者絵」「美人画」は、現代のファッションスナップのような存在であり、柄や色彩、価値観、季節感などを克明に映し出している。当時の人々が何を着て、どう装い、どんな場面でその服をまとったのかが描かれており、特に役者絵からは、歌舞伎役者の衣装から生まれた様々な流行が見てとれる。

そこで、浮世絵を専門とする太田記念美術館の学芸員、赤木美智さんに、江戸時代の流行を知ることができる浮世絵を紹介してもらった。

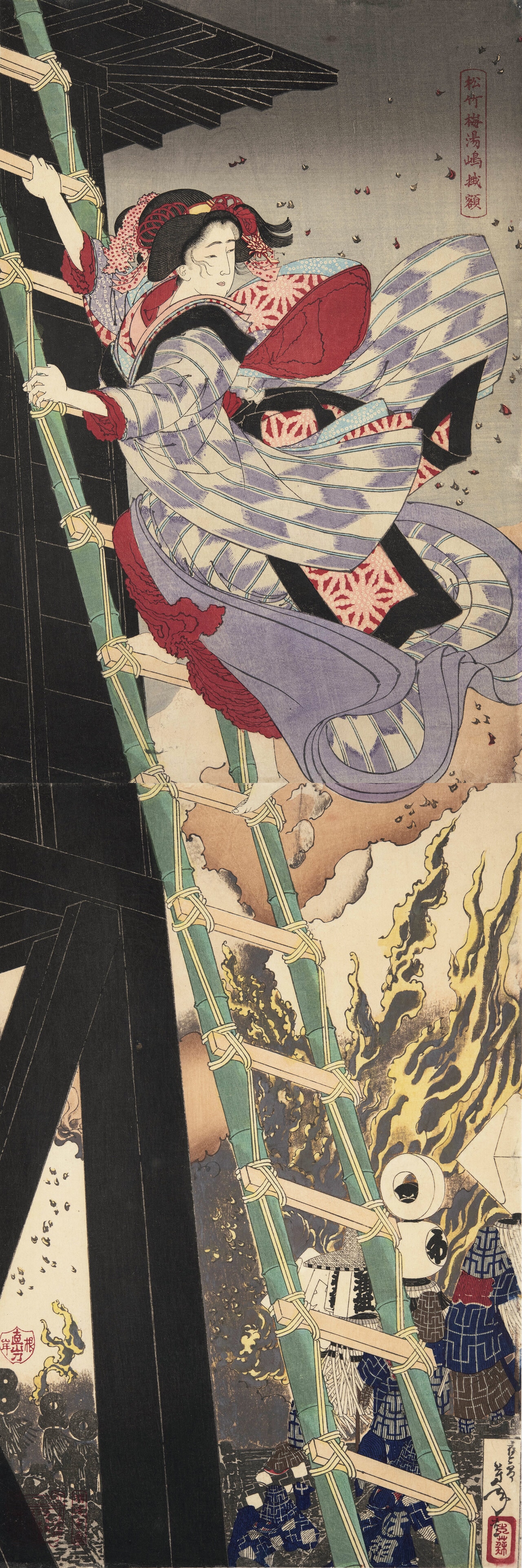

トップバッターは、歌舞伎「松竹梅湯島掛額」の見せ場を描いた月岡芳年の浮世絵。矢絣の着物をまとい、麻の葉模様の帯を合わせた八百屋お七を描いた作品だ。

矢絣の着物は、江戸時代に親が娘に嫁入り道具として持たせる風習があり、矢の柄には「出戻らないように」という願いが込められていたとか。一方、帯の麻の葉模様は、町娘の定番柄。この文様は、歌舞伎「其往昔恋江戸染」でお七役の役者・五代目岩井半四郎が衣装として着用したことから、若い娘の着物の柄として流行した。

「この麻の葉模様の振袖を着たお七役が描かれているのが、二代歌川国輝の《江戸名所合の内 十二 おしち》です」と赤木さん。

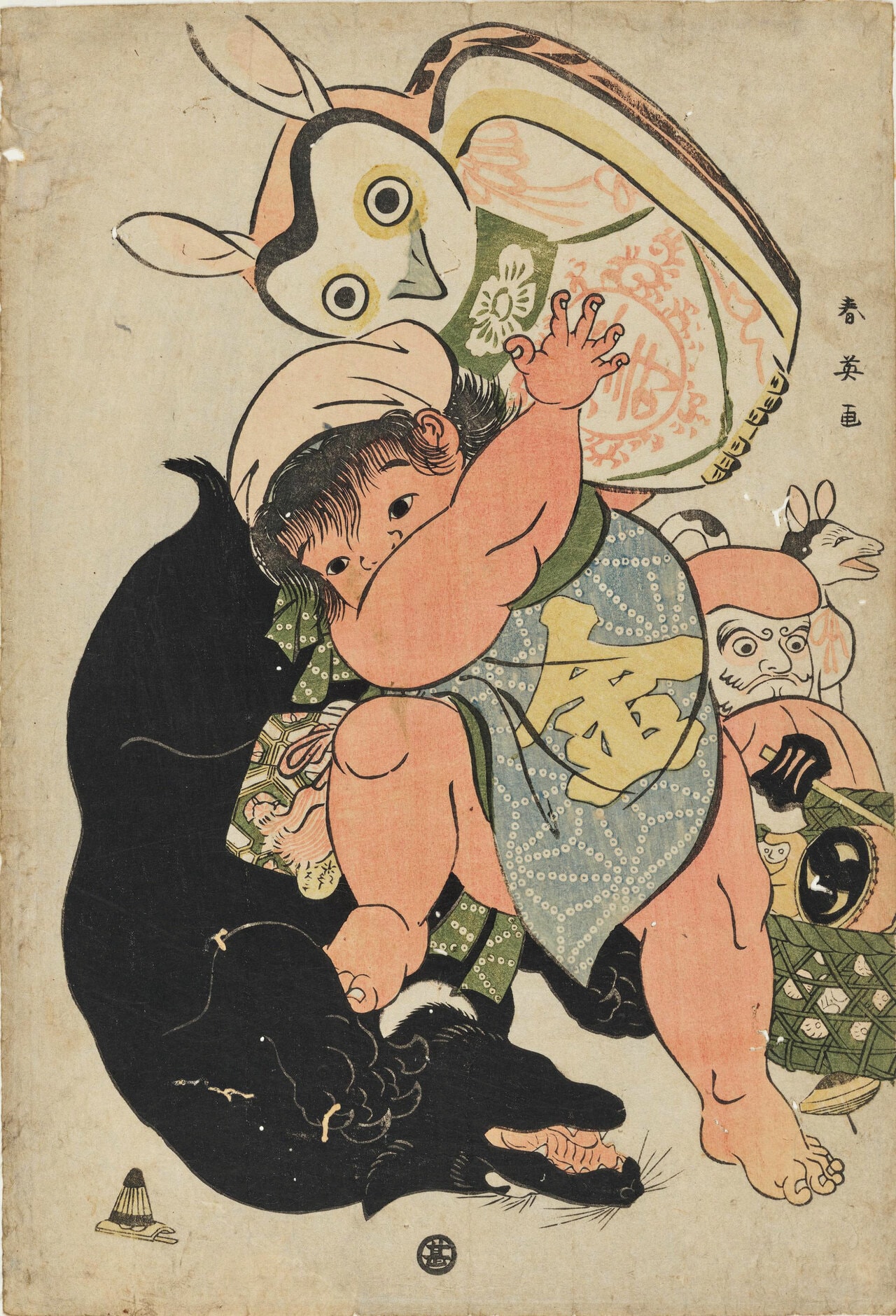

麻の葉模様は、子どもや大人にも人気があったが、その様子が伝わるのが、麻の葉模様の部屋着姿の遊女を描いた喜多川歌麿《青楼十二時 続 寅ノ刻》や、麻の葉模様の腹掛けをした勝川春英『金太郎』。麻は成長が早く丈夫なため、麻の葉模様は子どもの健やかな成長を願う吉祥柄とされていたという。

歌川国芳《縞揃女弁慶》は、当時大流行した格子縞の一種、弁慶縞の着物を着た女性を描いた十枚の連作。弁慶縞は歌舞伎「勧進帳」の弁慶の衣装に由来し、同じ大きさの縞を組み合わせた碁盤目のような文様が特徴だ。

国芳は紺屋の出身であったこともあり、着物への関心が強かったと伝わっている。

他方、吉原で生まれ育った蔦重と吉原を知り尽くした絵師・喜多川歌麿がタッグを組んで遊女の日常を描いた連作の中の一枚《青楼十二時 続 卯ノ刻》では、見えないお洒落を楽しんだ江戸っ子の粋が見てとれる。

遊女が手にする客の羽織の裏地は、派手な達磨の柄。それは、江戸の町人の着物の表地の色柄が、奢侈禁止令によって制限されていたため。吉原の妓楼を訪れた客の派手な羽裏には、こうした世情が反映されているわけだ。

このように、浮世絵は江戸時代のデザインを知る格好の手がかり。描かれた衣装の背景には、人々の価値観や願い、時代の風潮が潜んでいる。蔦重のもとで花開いた浮世絵をひもとけば、江戸の町人の暮らしとデザイン感覚を追体験することができるのである。

【矢絣】

矢の上部の羽を並べた絣模様。矢は放つと戻ってこないため「出戻りしない」という縁起の良い意味を持つ。魔除けの意味もある。

【麻の葉】

麻の葉をモチーフにした六角形の幾何学模様。麻は成長が早いため、子どもの健やかな成長への願いが込められた。魔除けの意味もある。

【格子】

縦縞と横縞が交差してできる模様の総称。途切れることなく続くことから、永遠、発展、繁栄を意味する柄。弁慶縞も格子の一種。

【裏地の粋】

江戸時代は奢侈禁止令に対する反発から、裏地に凝ることが流行した。ふとしたときにちらりと見える裏地へのこだわりは江戸っ子の証。

CREA Traveller 2025年秋号

※この記事のデータは雑誌発売時のものであり、現在では異なる場合があります。