女は恐怖症を売り歩いていた――。そんな魅力的な一文から幕を開ける「恐怖症店」は、気鋭のホラー作家・梨さんが恐怖症をテーマに書き下ろした短編小説。7月4日(金)に電子書籍オリジナルで発売された同作は、人気作家7名が集結したホラーアンソロジー『令和最恐ホラーセレクション クラガリ』(文春文庫、8月5日(火)発売)にも収録されます。7月18日(金)からスタートする展示『恐怖心展』とも響き合うテーマをもったダークで抒情的な物語世界について、梨さんにインタビューしました。

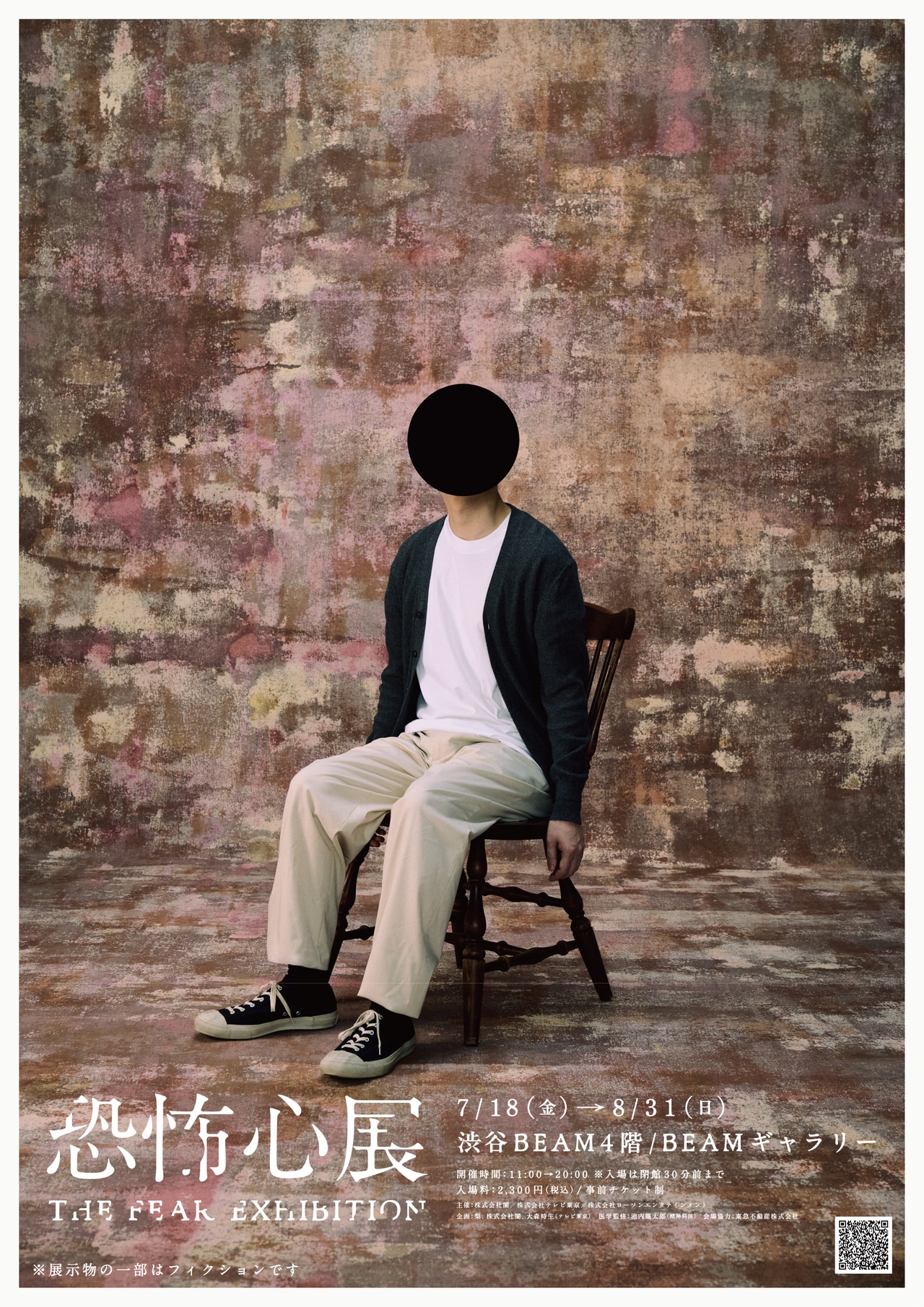

》【前篇】「人って怖いものについて語る時、妙に目がきらきらしていませんか?」梨&大森時生&株式会社闇が再集結。約50種類の“恐怖症”を擬似体験できる『恐怖心展』が開幕

『恐怖心展』のコアの部分を小説で表現

――「恐怖症店」はずばり恐怖症をテーマにした短編小説です。7月18日(金)より開催されている恐怖心を扱った展示『恐怖心展』と響き合うようなテーマですね。

『恐怖心展』はさまざまな恐怖症を追体験できるという展示なのですが、そのコアにある部分を小説として表現したのが「恐怖症店」ということになりますね。展示の方では「恐怖心」という言葉を使っているんですが、「恐怖症」という言葉にも思い入れがあって、それを正面から取り上げてみたいという気持ちもありました。恐怖症って医学用語であると同時に、割とカジュアルな日常語としても使われているじゃないですか。富士急ハイランドのジェットコースターに並んでいる人が「私、高所恐怖症だから」と言ったりしている(笑)。コミュニケーションの一単位として用いられる恐怖症という言葉のありようには、以前から興味がありました。

――「恐怖症店」はさまざまな時代や場所に現れて、訪れた客にぴったりの恐怖症を販売する奇妙なお店の物語。このユニークな着想も、今お話しいただいたことと関係しているわけですか。

そうです。コミュニケーションの一単位ですから、売り買いもできるだろうと。この小説では恐怖症を求める人たちがお店にやってきます。恐怖症をわざわざ求めるなんて、と思うかもしれませんが、恐怖症はその人と深いところで結びついた交換不可能なもの。「私はこれが好きです」という話よりも「私はこれが怖くてたまらない」という話の方がよりパーソナルな部分に結びついている気がしませんか。だからこそ自分を一言で言い表すアイデンティティになるし、それを求める人もいるんじゃないかという発想です。

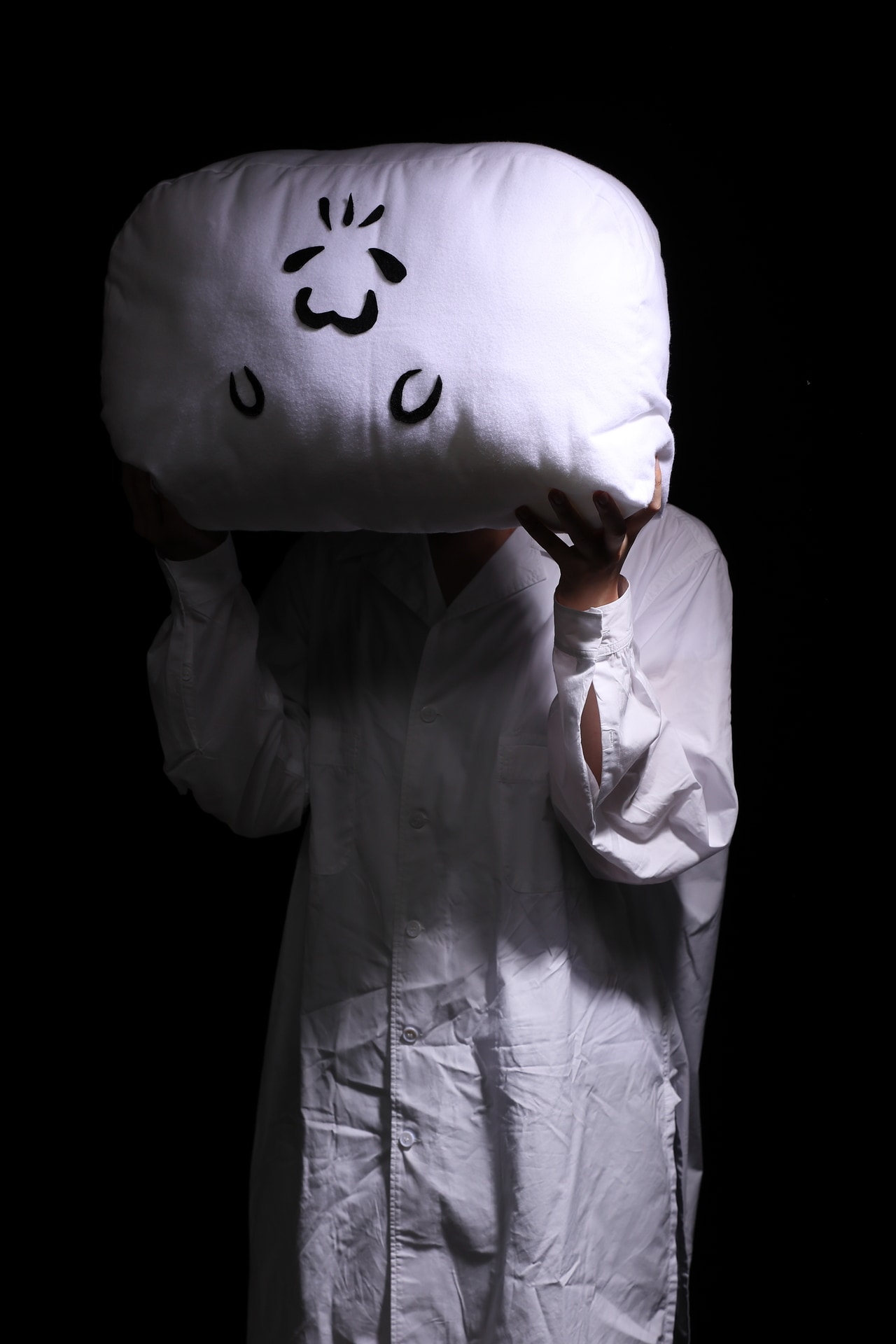

――恐怖症店の店主は黒いスカートを穿き、顔を黒いベールで覆っている女性。時間を超えて生きるこの不思議な店主のキャラクターは、どのように生まれたのでしょう。

何らかの恐怖を表象してはいるけど、多くの読者である日本人にとってはあまり怖いとは感じられない、そういうキャラクター造形にしています。たとえば黒いベールは海外のホラーでおなじみですが、日本人にはあまり怖くないですよね。むしろコスプレ衣装のような感じがあって。「硝子細工のような目」というのもそうですね。ホラーっぽいけど、そこまで生々しい恐怖を感じさせない。編集さんが「(『銀河鉄道999』の)メーテルみたいな存在ですね」という感想をくださって、なるほどそういう受け止め方もあるかと思いました(笑)。

2025.07.20(日)

文=朝宮運河

撮影=山元茂樹