約50もの“恐怖症”を展示

――恐怖症をセレクトするのも大変そうですね。全部でいくつの恐怖症が展示されているんでしょうか。

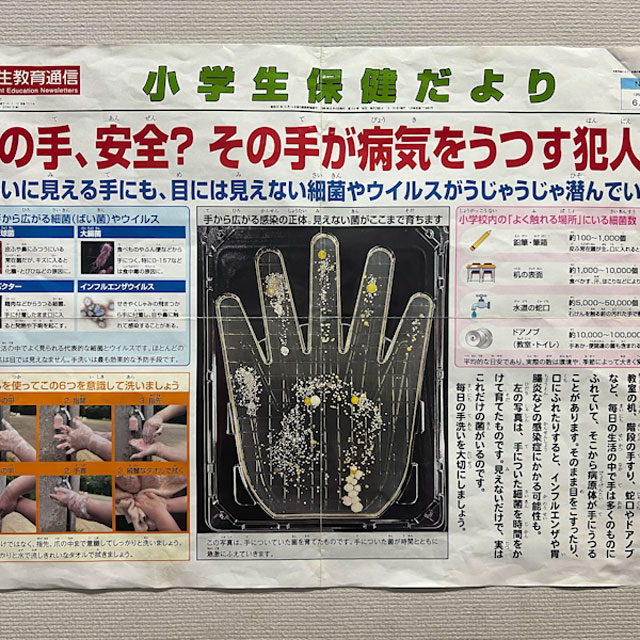

展示されているのは約50です。とりあえずさらえるだけさらってみたら約600あって、そこから観客の共感をある程度得やすいものや展示映えするものという基準で絞っていきました。順路は恐怖の対象によって4つのパートに分かれています。1つ目が物に対する恐怖。先端恐怖症とかクモ恐怖症とか、はっきりした対象が存在するものですね。2つ目は社会的な恐怖。最近話題の電話恐怖症などがそれですね。電話が鳴ったからといって、身体に危害を加えられるわけではありません。これは人間の心理が複雑に進化してきたからこそ生まれる恐怖心だと思います。

3つ目が空間への恐怖。高所恐怖症や海洋恐怖症など、場に対して生じる恐怖心です。そして4つ目が概念に対する恐怖。

――概念に対する恐怖、といいますと?

たとえば取り残される恐怖です。英語ではフィア・オブ・ミッシング・アウトというのですが、たとえばみんなが見ている流行のアニメを見なければいけないと思い込むとか、自分だけが楽しいことを見逃してしまうんじゃないか、という不安ですね。これはある意味、SNSが発達した現代ならではの恐怖症かなと思います。このように順路を進むにつれて、徐々に具体的なものから概念へ、レンジが広がっていくという作りになっています。

展示をきっかけに自分のアイデンティティを再発見

――医学監修として、精神科医の池内龍太郎さんも関わっておられますね。展示はすべて実在する恐怖症を扱っているんでしょうか。

基本的にはそうですが、一部まだ名前がついていない恐怖症も扱っています。たとえばドリームコアってありますよね。夢で訪れたことがあるような、不安や懐かしさを感じさせる景色のことで、ネット上では怖い画像として拡散されています。これに対する恐怖症にはまだ名前がつけられていないので、池内さんとご相談して呼び名を作りました。夢恐怖症を「オネイロフォビア」と呼ぶので、ドリームコアに対する恐怖症は「パラオネイロフォビア」、夢に似たものへの恐怖症としました。もちろんフィクションであることは明記してあります。

――どの展示コーナーを怖いと感じるかは、見る人によってまったく異なりそうですね。隣にいる人の反応を見るのも面白そうです。

恐怖心は文化に依存している部分も大きいんです。たとえばアメリカでメジャーなピエロ恐怖症は、日本人にはいまいちピンとこない。ピエロがお祭りなどにいる文化がないからです。逆に対人恐怖症という概念は日本発なんですよ。そしてそれ以上に個人に依存するところがある。だからみんなが同じ展示を見ても、反応する部分がまったく違うはずです。人が怖がっている姿を合法的に見られる空間ってそうないですし、できれば相手を変えて3回くらい見にきてほしいですね(笑)。

――「自分はこれが怖かったのか」と気づくことで、新しい自分を知る場所にもなりそうですね。

名前を与えられると、それまでぼんやりしていたものがクリアになりますからね。これは恐怖症とは違いますが、「共感性羞恥」という言葉がこれだけ一般化したのも、ネーミングがぴったりはまっていたからだと思う。「私は○○恐怖症です」と言葉にできるのは、自分のアイデンティティを再発見すること。それはある意味救いだし、解放だとも思っています。『恐怖心展』がそのきっかけになればいいとも思っています。実は閉所が怖かったという事実を深夜のエレベーターで知るよりも、『恐怖心展』の会場で知るほうがずっと安全ですから(笑)。

文=朝宮運河