かつて日本人に最も愛された幻の米「亀の尾」

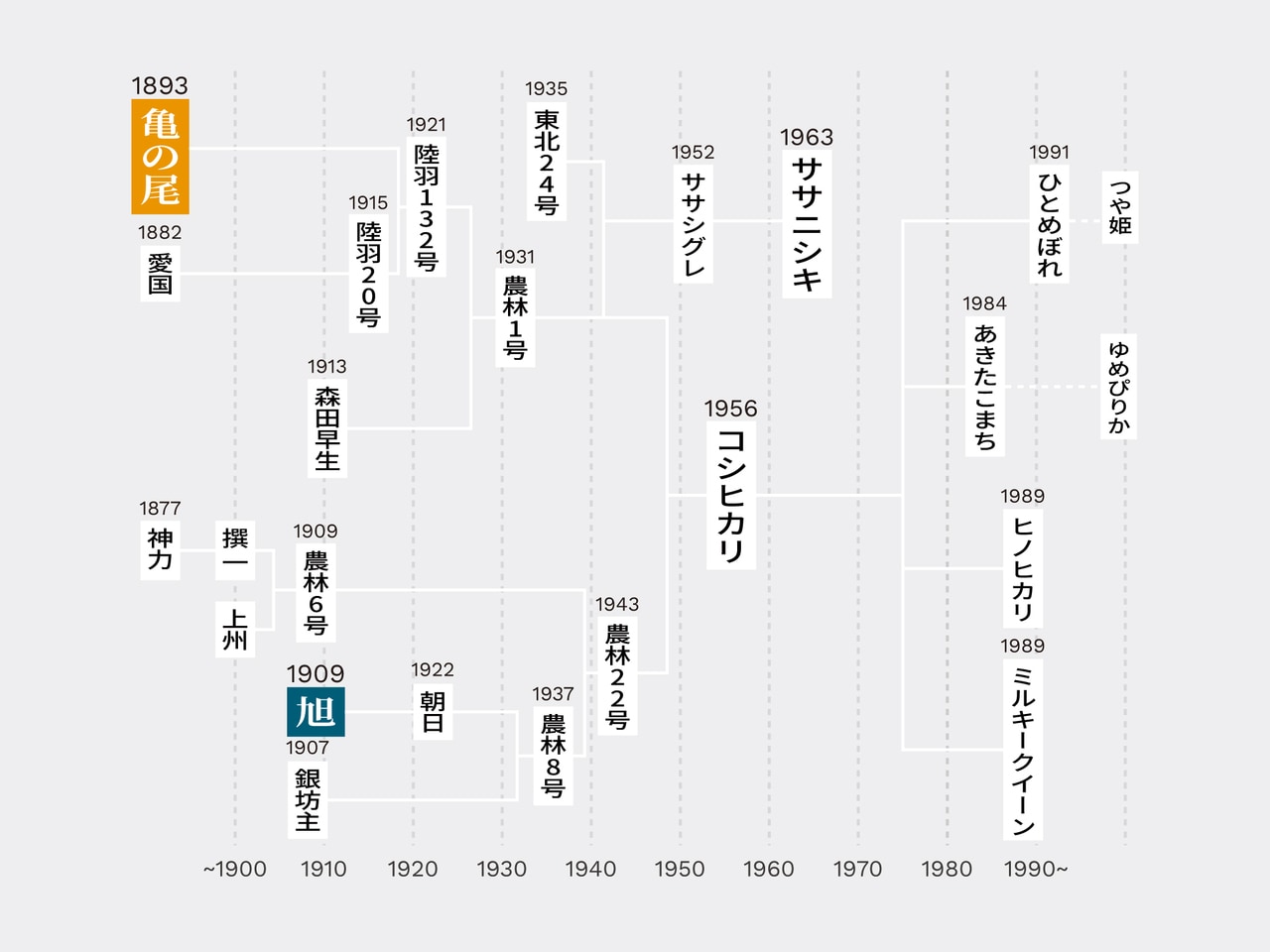

コシヒカリやササニシキ、つや姫、ミルキークイーン……、日本には1,000種を超えるお米の品種が登録されています。これはもっちりで、これはあっさり。甘味が強いもの、香りがいいもの、どれも品種改良の先に生まれた素晴らしいお米です。

私たちが、日本各地のお米(品種や生産者、農法の違い)を食べ比べる中で、滋味深く、余韻が長い、噛めば噛むほど、複雑な旨みが広がり、体の細胞が喜び始めるような感覚になるお米と出会いました。生命力と味わいを兼ね備えたお米。それが農薬や肥料を使わずに自然栽培で育てられた山形の「亀の尾」です。

「亀の尾」は、明治期に発見された在来種のお米。米の品種の系統図を調べると、前出したコシヒカリやササニシキなどのルーツにあたることがわかります。当時は「東の『亀の尾』、西の『旭』」と称されるほど、食味が素晴らしいと人気がありました。

「亀の尾」や「旭」は、化学肥料が生まれる以前に育てられてきた品種。そのため、強い肥料成分との相性がとても悪く、時代が進むにつれ姿を消していくことになります。元々背丈が高くなりやすい特性に加えて、化学肥料などを施肥すると150cm程度にも伸びてしまう亀の尾は、風の影響を受けやすく、さらには稲穂の重さに耐えられず、倒伏してしまうのです。

昔ながらの、自然な栽培方法でなくては育たない品種なのでした。

経済合理性の荒波の中で、失いつつある日本の素の味

亀の尾はコシヒカリなどの収量の多いお米の品種と比較すると、収量が少なく、およそ半分以下の収量しか得られません。経済成長時代、人口増加の時代においては、大量生産・大量消費こそ正義でした。しかし、時代は変わり、そうした傾向を見直す視点も増えてきました。

この20年、各地でファーマーズマーケットが開催されるなど、生産者と対話をしながら購入できる機会が、日本各地で増えてきています。有機栽培や、無農薬でつくられた野菜を求める需要は、今後もゆるやかに増え続けていくでしょう。それはお米も同様です。

近年、お米の価格が高騰し、手間がかかる自然栽培のお米と、慣行的な栽培(農薬や肥料を使用する栽培)によるお米の価格差が小さくなってきました。これは一時的なことかもしれませんが、お米を選ぶ考え方が変わるきっかけになるのではないでしょうか。より自然な食材をせっかくならば選びたい。

さらに、温暖化による環境変化も著しい昨今。スコールのような集中豪雨、今まででは考えられないような台風の勢い。各地の土砂災害も増えている気がします。当然、環境の変化は、一次産業に大きな変革を突きつけてきます。今年は猛暑だと、果たして何年聞き続けているでしょう。そう、もはや、私たちは経験したことのないほどの暑さの夏を受け入れていくしかないのです。

そんな環境変化の中でも、時代を超えてつづいてきた在来種の作物には一つの希望があると思います。なぜなら、在来種はそんな時代を何度も乗り越えてきた種であると言えるからです。長い年月、自然と向き合ってきた亀の尾は、まさに自然の恵み。そういう意味でも“お米の素”と言えるでしょう。