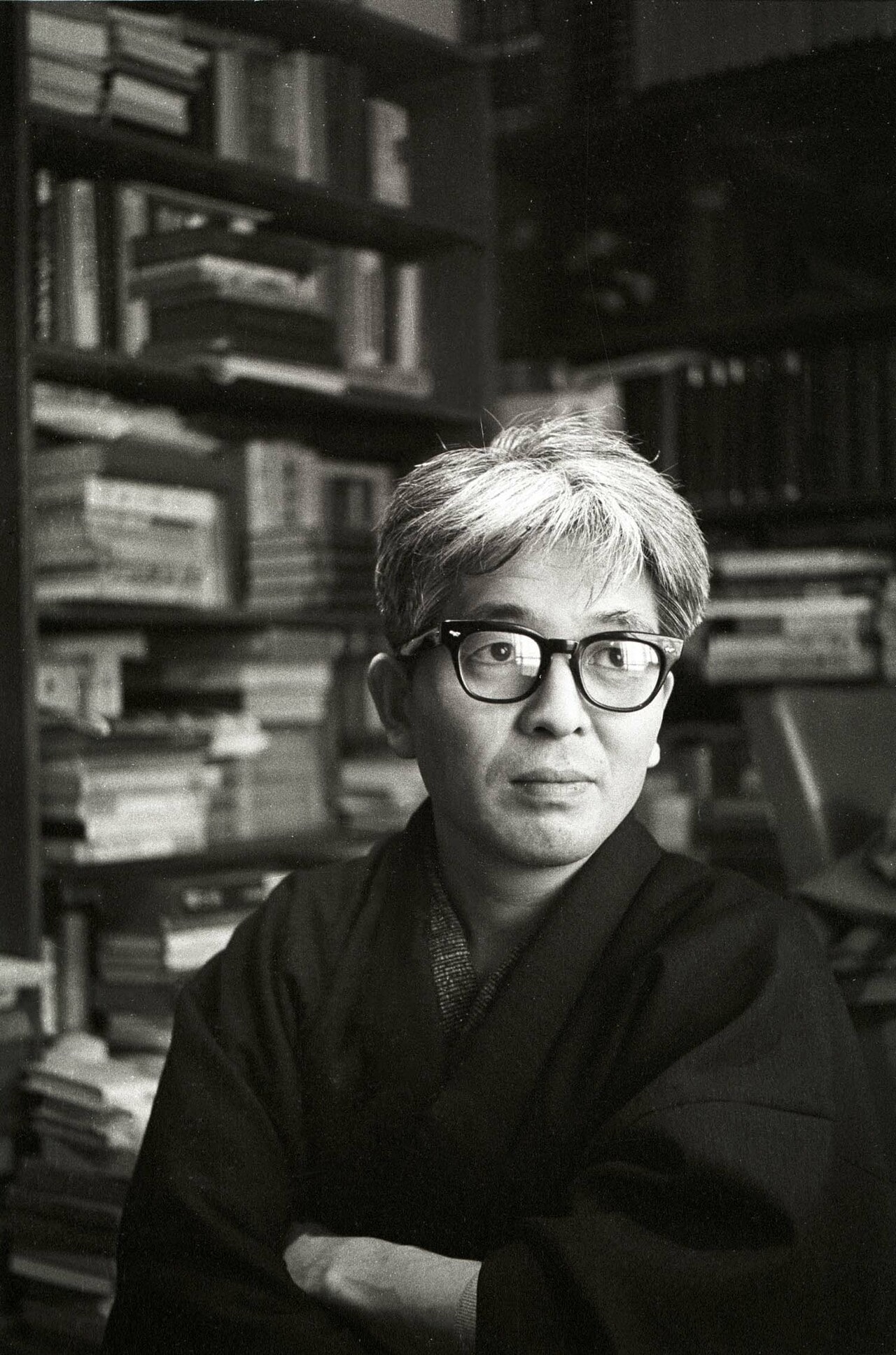

高瀬乃一さんはまさかの女性作家!?

司馬遼太郎だったら『燃えよ剣』『十一番目の志士』、山本周五郎の『樅ノ木は残った』、藤沢周平の『蟬しぐれ』……いずれも誰もが認める名作中の名作だと思います。葉室麟の『蜩ノ記』を読んだときも、本当に感動しました。以来、葉室さんの大ファンになりました。亡くなられたのが本当に残念でなりません。

ただ、これらの作品は作者が男性で、当時は歴史時代ものを書かれる女性作家は決して多くはなかったと思います。だから高瀬乃一さんの『春のとなり』を、角川春樹さんに勧められて最初に読んだときには、魅力的な作家が登場したと感じましたが、てっきり男性が書いたものだとばかり思っていました。そこで略歴を読後に確認したところ、名古屋の女子大出身だと書かれていたので驚きました。

山本周五郎賞候補になった『梅の実るまで―茅野淳之介幕末日乗―』も、すぐに読みましたが、本当によく勉強しているとさらに感心しました。最近は歴史ものを書く女性も増えてきて、『円かなる大地』で大藪春彦賞を受賞された武川佑さんにも注目しています。『真田の具足師』では、戦国武将のことを相当勉強されていることが作品に現れていると感じました。

こういった方々にどんどん歴史ものを書き続けていただければ、今後がすごく楽しみですし、そうなると、歴史時代分野の小説でも女性の読者がますます増えるでしょう。また新しいファンが過去の名作に目を向けてくれることにも期待を寄せています。

大河ドラマにも通じる江戸出版文化を知る楽しみ

高瀬乃一さんの『貸本屋おせん』『往来絵巻』は、捕物帳のジャンルになりますが、これも野村胡堂の『銭形平次捕物控』、横溝正史の『人形佐七捕物帳』、池波正太郎の『鬼平犯科帳』と、従来は男性作家の書き手が多かった。平岩弓枝さんの『御宿かわせみ』や宇江佐真理さんの『髪結い伊三次捕物余話』もありますが、お二人も鬼籍に入られてしまい、それにつけても高瀬さんにかかる期待は大きいですね。

主人公のおせんは、貸本屋を営んでいるわけですが、僕も55年間も本屋に勤めているわけですから、多少は江戸時代の本作りも知っています。この時代の貸本屋は売れる本を自分で書き写して、それを担いで自ら行商に行く。刊行点数は今よりもはるかに少ないからそれが可能だし、文化年間は出版文化がいちばん栄えた時代であるという人もいますから、挿絵も含めて本というものを当時の人も楽しんでいたのでしょう。

さらにこのシリーズは、おせんが行商に出向く先々で事件(捕物)に巻き込まれていくという設定もおもしろい。大名火消しに材を採った、今村翔吾さんの『羽州ぼろ鳶組』のように、江戸のお仕事小説としても視点が新しいと言えます。いまNHKで蔦屋重三郎を主人公にした、大河ドラマ『べらぼう』が毎週放送されていますが、高瀬さんのこのシリーズを読めば、それだけで十分にこの頃の江戸の出版文化のことが分かりますよ。

2025.07.05(土)

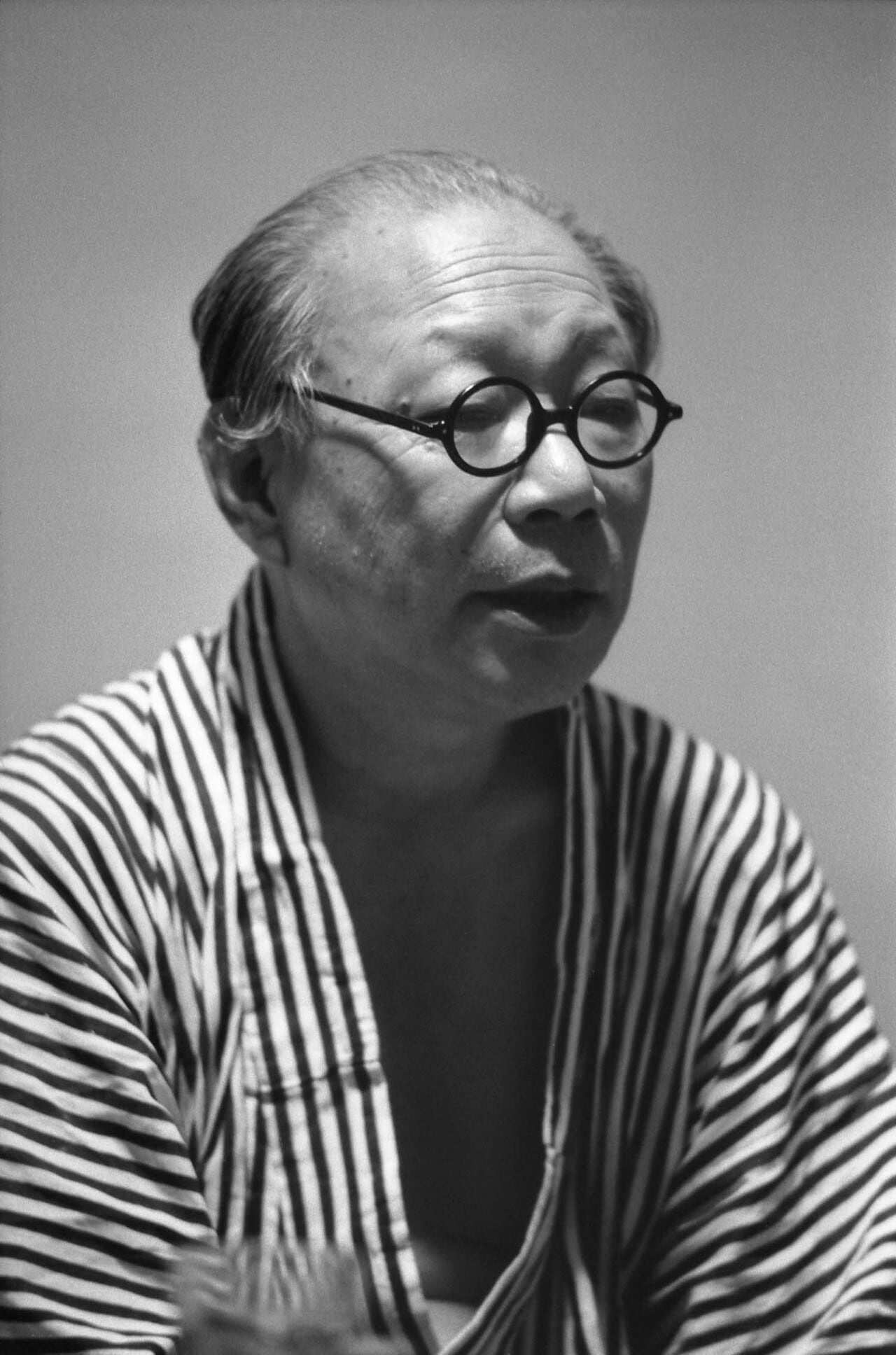

文=高井昌史