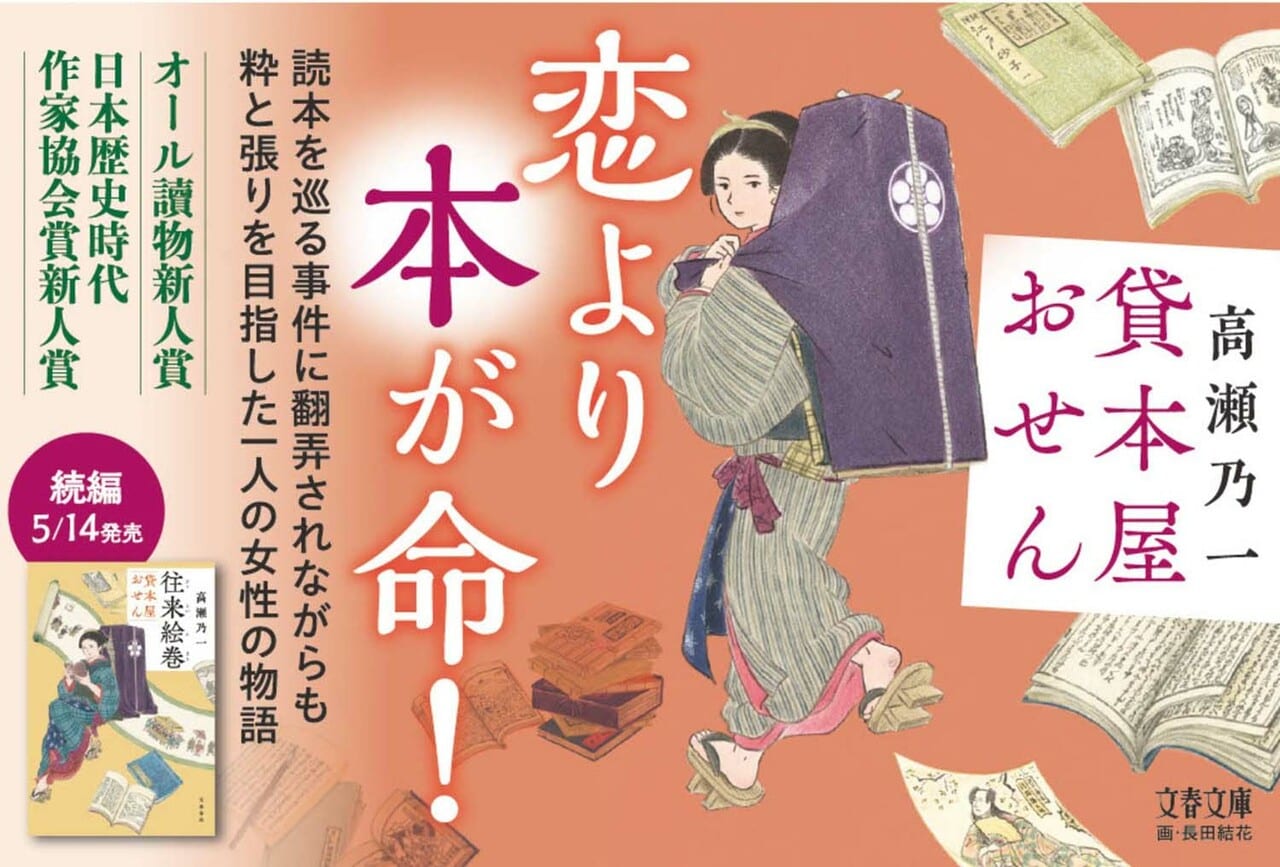

出版文化が活気に満ちていた1970年代に紀伊國屋書店に入社し、現在は同社会長として日本の書店業界、読書振興を牽引する高井昌史さん。本をこよなく愛する高井会長に、気鋭の歴史時代作家・高瀬乃一さんについてお話を伺いました。

◆◆◆

読書とは忘れた頃に知恵になる

普段は家にいるときは、メジャーリーグの大谷翔平選手をテレビで観ているか、本を読んでいます。私はもともと乱読派ですので、精読して付箋を貼るような読み方はしないため、若い頃に比べると読んだ内容をどんどん忘れてしまいます(笑)。それはもちろん悔しいのですが、「読書とは忘れた頃に知恵になる」と言いますから、肩ひじをはらずに本に触れて、たとえ忘れても、楽しめればいいと思っています。

私の前任の紀伊國屋書店会長・松原(治)は92歳まで現役で、私よりちょうど30歳年上でしたが、とにかく読書家でした。私なんかとは天と地ほどの差がありました。彼は「月刊『文藝春秋』をきちんと読むことが幹部になる条件だ」と全国の店長会議で話すほどで、社長時代には、政治学者・丸山眞男さんの全集が机の上に置いてありました。私にはとても真似できませんが、そんな読書家の薫陶を受けたおかげで、社内には文芸好きな社員が多く、私自身も常にそれを大切にしてきました。

ある先生が池波正太郎の『鬼平犯科帳』をカバンに何巻も持っていて、僕も読みはじめ「いま〇巻辺りを読んでいるよ」と言ったら、「遅いよ。もう鬼平じゃなく、今、僕は藤沢周平を読んでいるよ」と返されて、じゃあ藤沢周平を読んでそれを伝えると、今度は「遅いよ。今は津本陽が面白いよ」と……歴史小説が非常に好きな人で、とても勝てませんでしたが、本当にそんな感じで作品を常に追いかけていました。

2025.07.05(土)

文=高井昌史