中野京子さんによる《名画×西洋史シリーズ》最新作がついに刊行! 本作『中野京子と読み解く クリムトと黄昏のハプスブルク』の舞台は、美とエロスと死の気配に満ちていた“ウィーン激動の時代”。クリムト、シーレ、ヴィンターハルターらの名画から、「良き時代の終末」を読み解きます。

» #2『貧しい女性は社会の最底辺だから搾取しても踏みつけてもいい? クリムトとシーレの冷酷すぎた女性観』を読む

ウィーンの暗部を描いたエゴン・シーレ

1907年、クリムトのアトリエに痩せた十七歳の若者が訪ねてきた。今はウィーン美術アカデミーの学生だが、その前に一時ウィーン工芸美術学校にも所属していたことがあるのでクリムトの後輩だという。

これがエゴン・シーレ(1890〜1918)だ。

彼の持参したスケッチ帳に目を通したクリムトはその線描の巧みさに驚愕し、やがて展覧会への出品を促し、自分の雇っていたモデルも貸し、富裕なパトロンを紹介するなど、積極的援助を惜しまなくなる。

二人の年齢差は二十八歳。親子ほど離れていた。シーレは実父を深く愛し、三年前のその死に激しい衝撃を受けていたので、クリムトの中に芸術の導き手というばかりでなく、愛した父の再来をも求めたのかもしれない。

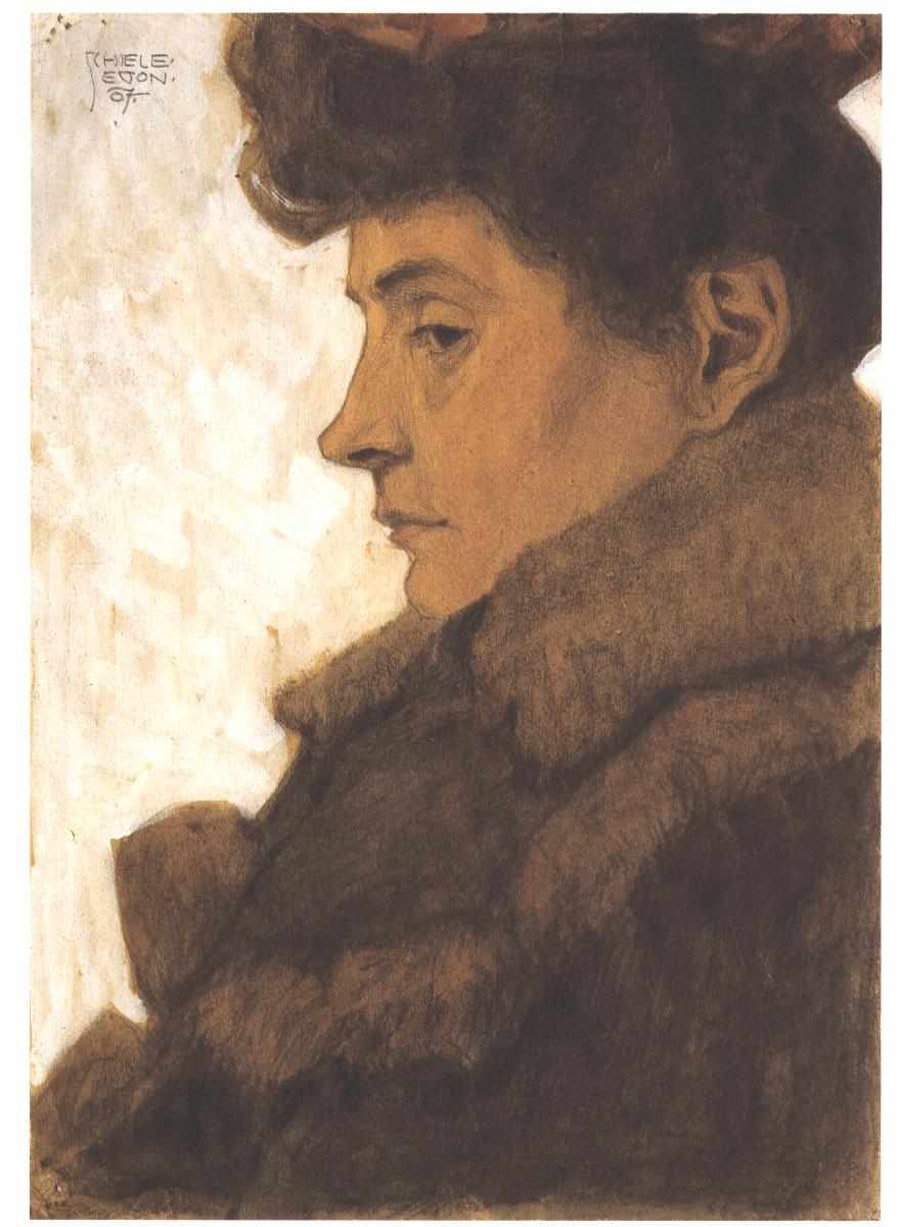

シーレのクリムトへの傾倒の好例は、同年に描かれた母親の肖像『毛皮の襟巻をしたマリア・シーレ』。少しやつれた感じの、だが美しい中年女性の横顔は、クリムトの初期作品と言われても通りそうだ。画面左上のサインまでウィーン分離派風を装っている。

クリムトを崇拝し、そのスタイルを真似た作品ばかり描いていたため、シーレはクリムト・グループから「銀のクリムト」というあだ名をたてまつられてしまう。どうやらそのあだ名を気に入っていた節もあるが、次第に独自色を模索し、ついには際立った個性を獲得するに至る。

それは黄昏のウィーンを煌びやかな黄金で飾ったクリムトとは対照的に、ウィーンの暗部、いわばクリムトが巧みに覆った側面をことさら強調するものだった。たとえばクリムトはオールヌードであっても性器をあからさまに描くことは決してなかったが、シーレはまるでそこが一番重要であるかのように剝き出しにしてスポットライトを当て、露悪的、暴力的、且つどこか病的に強調し続けた。

現代人の目からは、シーレが同時代人だったことでクリムトはいっそう引き立つが、逆にクリムトによってシーレが引き立つようには感じられないのはなぜだろう?

- date

- writer

- staff

- 文=中野京子

- category