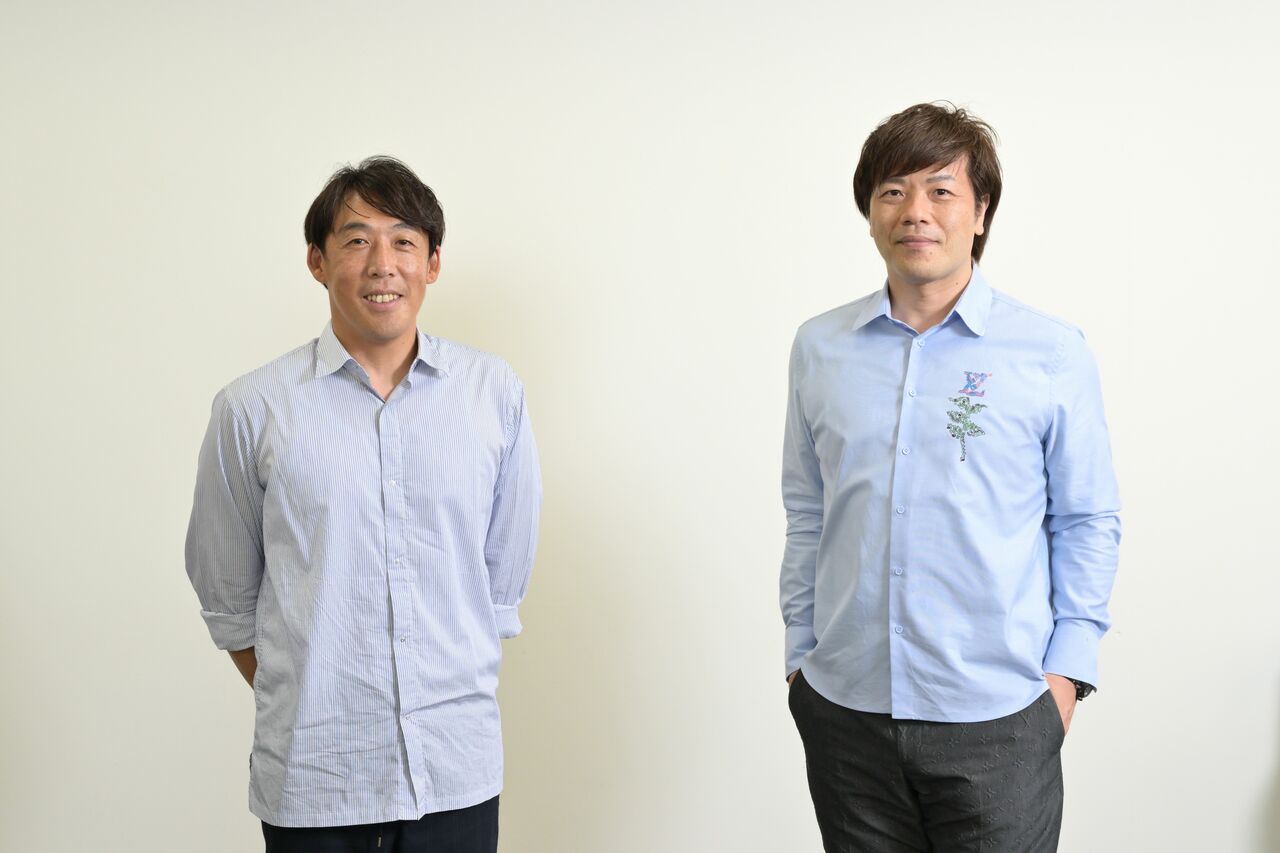

平野啓一郎の小説『ある男』が、『蜜蜂と遠雷』(2019)、『Arc アーク』(2021)の石川慶監督によって映画化された。

やはり小説、映画ともに話題を呼んだ『マチネの終わりに』(2019)に続く企画とあって、映画化にはさまざまな監督が名乗りを上げたが、かねて平野作品の愛読者だった石川監督は、自身の登板が決まり大いに意気込んだという。

石川「最初はシナリオも自分で書いていたのですが、やはりこの物語には第三者の力が必要だろうと思い至り、『愚行録』(2017)でも組んだ向井康介さんに声をかけました」

一方、平野氏も石川監督の作品を以前から興味深く観ていたという。

平野「僕はめまぐるしく作風が変化するタイプなので、幅広くいろいろな映画をお撮りになる石川監督には共感するところがあり、今回も石川監督ならではの『ある男』の世界をつくってくれるのではないかと期待していました」

一人の人間のなかには、対峙する相手に応じて何人もの「自分」が…

近年の平野作品を貫くキーワードが「分人主義」だ。一人の人間のなかには、対峙する相手に応じて何人もの「自分」が存在する、という考え方である。『ある男』は、ミステリの構造を借りて、このモティーフを描いている。

石川「僕らの世代は、個性や自分らしさが絶対的に正しいと教えられたあと、経済が落ち込んだ社会に放り出されて『あれっ』と思った経験があるはずです。その違和感を抱えたままズルズルと来ちゃった。

そんなときに平野さんの『分人主義』という考え方を知って同世代的な共感をおぼえました。『ある男』の映画化に際しては、人物や筋立てを整理してシンプルなエンタメ作品にすることもできたでしょうが、いろいろなレイヤーが重層的に組み合わさっている点にこそ平野さんの作品の魅力があると考えていたので、それをどう映画の画にしていくかということにいちばん頭を悩ませました」

2022.12.04(日)

文=佐野 亨