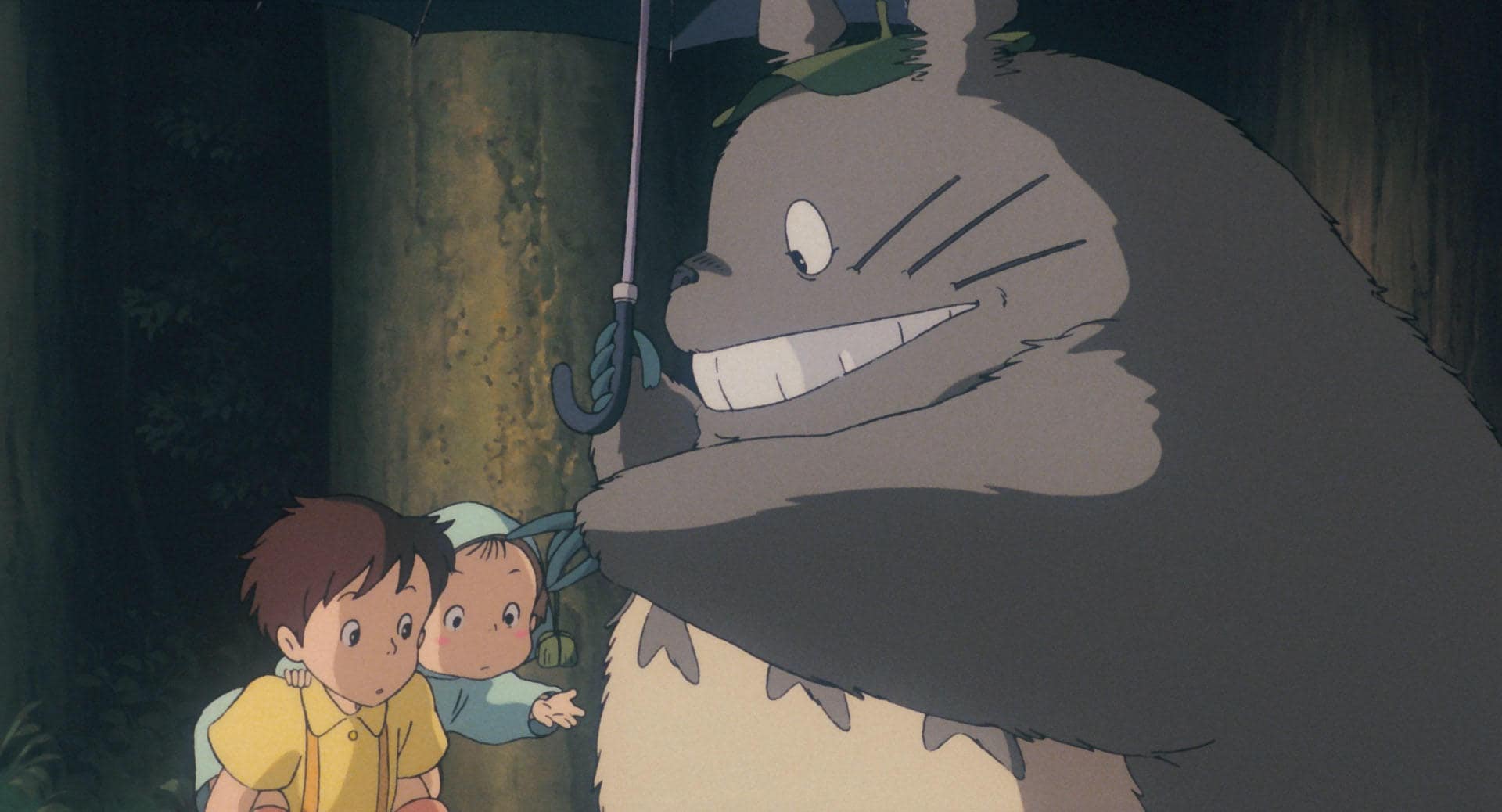

「トトロはいると思って作りたい」という宮崎の意見が反映され、キャッチコピーは「このへんないきものは、まだ日本にいるのです。たぶん。」という形に改められた。

「いない」と「いる」そして「たぶん」

ここまで見てきたように、確かに映画はトトロが実在のものとして感じられるように、触覚と聴覚の描写を積み重ねている。「いない」ということは、その実在感をキャッチコピーが裏切ることで、映画の大事な部分が損なわれてしまう。

一方、糸井が「たぶん」とつけざるを得ないという気持ちも想像がつく。本作が公開されたのは昭和の末期、しかもバブル景気のさなかでもある。

『となりのトトロ』の舞台は、そこからおよそ30年以上前の「テレビがまだない時代」(テレビ登場以前というより、本格的普及前の昭和30年代初頭以前と考えるのが自然だろう)であり、当時の観客の感覚からするとあまりに遠い昔の物語なのである。

だからこそ「信じられないかもしれないけれど」という姿勢を「たぶん」という言葉に託すことで、逆説的にトトロの存在のリアリティを担保しているのだ。

なぜ、トトロは“あの時代”が舞台なのか

しかし、どうして『となりのトトロ』は「テレビ普及前の日本」を舞台に選んだのか。

『昭和ノスタルジアとは何か 記憶とラディカル・デモクラシーのメディア学』(世界思想社、日高勝之)では、21世紀になってから昭和30年代、40年代を中心とした昭和中期後期を扱ったメディア文化関連の様々なものにスポットが当たる現象について、評論家の川本三郎の意見を紹介している。

「川本は、明治以来、日本は西洋列強に追いつき、追い越せと猛烈な近代化を推し進めてきたが、『そんな忙しい近代の中で唯一、息をつける時代があったとしたら、それは昭和三〇年代ではなかったか』と述べている。昭和三〇年代は、第二次世界大戦も終わり、戦後の本格的な慌ただしさを迎える直前の例外的な「穏やかな」時代であったことを川本は繰り返し強調している。

2022.08.25(木)

文=藤津 亮太