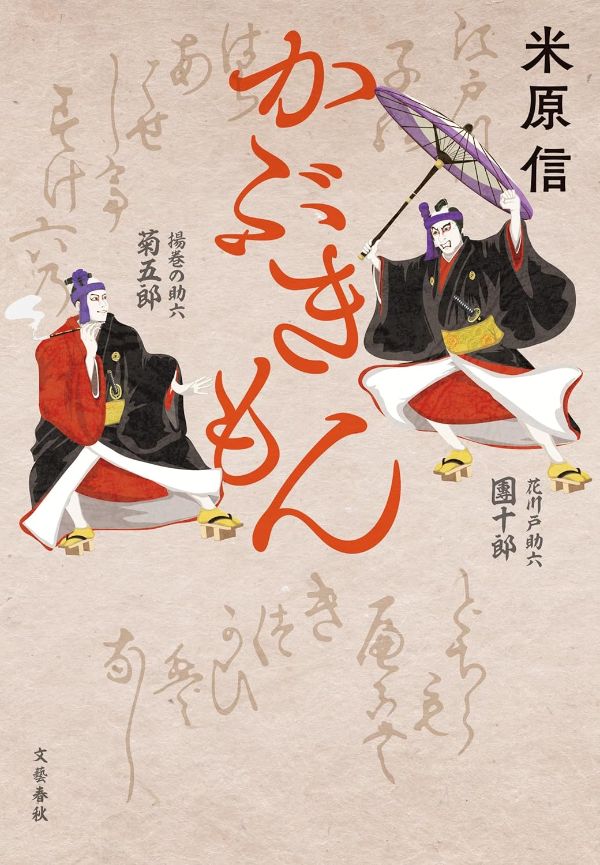

史上最年少の19歳でオール讀物新人賞を受賞した米原信さんが、初の著書『かぶきもん』を上梓した。時は文化文政、芝居町きっての色男・三代目尾上菊五郎と、由緒ある名跡で「型」の天才・七代目市川團十郎。そして数々の傑作を生んだ立作者・四代目鶴屋南北。この3人を軸に江戸歌舞伎の世界を描く本作は、大学生が書くには渋い題材にも思えるが、米原さんは大の歌舞伎好きだ。

「9歳の時、からくり人形芝居で『忠臣蔵』を観たのをきっかけに子ども向けの忠臣蔵の本を買ってもらったのですが、その中に『仮名手本忠臣蔵』がありました。これは他の忠臣蔵と違うぞと子どもながらに気づいたのが歌舞伎との出会いで、それから入門書を読み漁りました。歌舞伎も連れて行ってもらい、初めて観たのが『国性爺合戦』。隈取をして派手な衣装をつけた役者が激しく動き回る様に魅了され、それからはほぼ毎月、群馬から歌舞伎を観に通いました。連れて行ってくれた親には感謝ですね」

高校では演劇部に入って脚本を執筆したが、小説を書いたのは受賞作が初めてだったという。

「歴史時代小説の短篇の賞があると知っていくつか書いてみたのですが、なかなか書き上げられなくて。そんな時、歌舞伎や戯曲を新演出で上演する花組芝居の『盟三五大切(かみかけてさんごたいせつ)』を観たら、これがとんでもなく面白かった。でも、鶴屋南北の中でもあまり知られてない作品ですし、不条理で暗いということで初演時は評価が低く、短期間で打ち切られていた。それで、初演時の経緯を調べてみたんです」

「東海道四谷怪談」が大当たりしているさなか、お岩を演じていた菊五郎が太宰府に参詣したいと申し出て芝居は打ち止めに。そこで急遽、南北が書き上げたのが「盟三五大切」だった。だが、こんなに面白いものを南北が失敗作として書いたわけがない――史料の隙間を、芝居好きならではの発想と作家の想像力で埋めていった「盟信(かみかけてしん)が大切(たいせつ)」で見事受賞を果たした。

2作目は当初、歌舞伎とは関係ない時代ものを構想していたという。

「歌舞伎だけの作家と思われたくないなんて言っていたのですが、実は、皆がピカチュウに夢中な時に1人だけ歌舞伎に夢中だったので周りから浮いてしまったことがあり、そのことを気にしていたんです。でも、2作目が書けず、半ば現実逃避で歌舞伎の史料を漁っていたら、團十郎と菊五郎がそれぞれ同時期に『助六』を演じていたことが分かって。これは小説にしたら面白そうだと思い、歌舞伎ものでいこうと決めました。そうすると“團菊”のキャラも立ってきたんです」

江戸芝居一番のいい男「助六」は成田屋市川團十郎家が代々演じてきたお家芸。だが、それを菊五郎も演じるという。果たして、ライバル対決の行方は――(「牡丹菊喧嘩助六(はなとはなきそうすけろく)」)。

重鎮の役者に女形、座元(興行主)や金主も登場し、歌舞伎の名作・名演出誕生の裏側を華々しく描く全6篇。軽妙な台詞まわしはまるで芝居を観ているようで、江戸の人々の熱狂は役者の人気っぷりをうかがわせる。

「團十郎と菊五郎にそれぞれ熱を上げる女子が出てきますが、これは歌舞伎ファンの友人がモデルです。当時なら贔屓というところですが、彼女たちには“推し”という言葉が似合うと思い、あえて今っぽい言葉を使いました」

将来的には小説と脚本の両方を手掛けたいと語る。

「目標は井上ひさし先生です。僕の中で、芝居と小説は別物ではなく、繋がっているんです」

まいばらしん/2003年群馬県生まれ。22年「盟信が大切」で第102回オール讀物新人賞を受賞。受賞作を含む本作が初の単行本となる。現在は東京大学文学部で学び、さらなる歌舞伎道を邁進中。

かぶきもん

定価 1870円(税込)

文藝春秋

» この書籍を購入する(Amazonへリンク)

2025.02.17(月)

文=「週刊文春」編集部