人生で京都に住んだ年数を数えるともう10年近くになるのだが、京都を歩くといまだにその時空の歪みっぷりにくらくらする。時流に乗って数年前にできたばかりのタピオカ屋の隣に、数百年前の歴史を伝える史跡がさらりと並んでいたりするからだ。そのような京都の多重構造(とでもいうべき不思議さ)を、本書はあたたかく、切なく、それでいて面白く、小説に落とし込むことに成功した。ホルモー・シリーズ以来16年ぶりとなる、作者が京都を舞台にした青春小説は、京都という街の不可思議さと、小説だからこそ描くことのできる切なさが交錯する場所となっている。

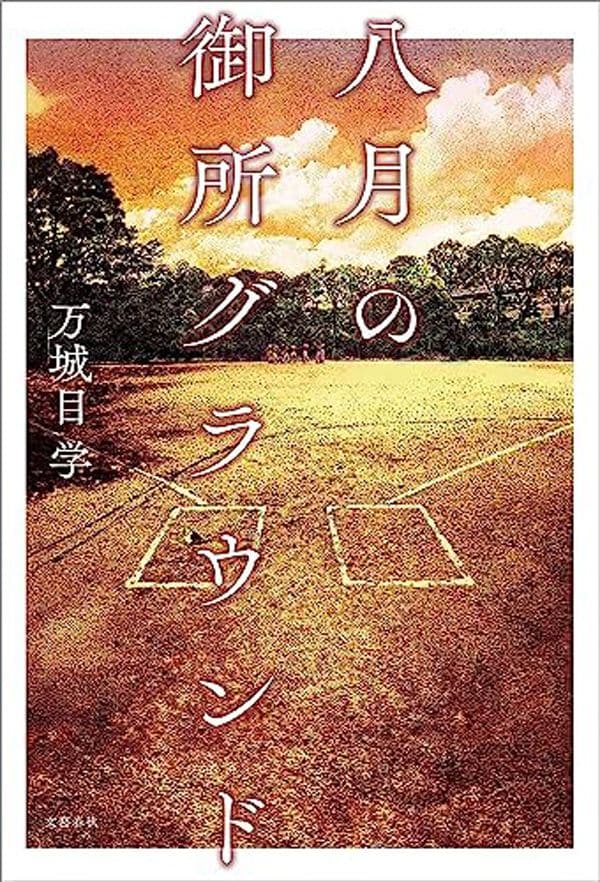

本作は2篇の中篇小説で構成される。1作目「十二月の都大路上下(カケ)ル」では、超絶方向音痴な女子高生・坂東(さかとう)が、先輩の代わりに駅伝を走ることになる。2作目「八月の御所グラウンド」は、彼女に振られたばかりの男子大学生・朽木による、草野球大会、通称たまひで杯の奮闘記。どちらも京都の一角を舞台に、駅伝と野球を軸にした物語だ。ちなみにこの名称の由来は、「たまひで」という伝説の芸妓に励まされた男たちが集まり、その伝統が30年以上続いているからだという。大会の優勝者はほっぺにちゅうしてもらえる特典付き。クラブのボーイまで駆り出され、人をなんとか集めて続いているこの大会に、朽木は借金が原因で参加することになる。

2作に共通するのは、主人公が偶然参加したスポーツ大会を通して、過去と接続すること。この「偶然」というところが、万城目作品においては存外重要な要素なのだろう。彼らは自ら意気込んでスポーツ大会に参加したわけでも、頑張って歴史や過去を知ろうとするわけでもない。偶然スポーツ大会に参加することになり、そして偶然そこにある過去に触れるのだ。

彼らの物語の面白さは、まさに京都の街の魅力に通じている。京都に住んでいると、京都の持つ歴史の深さに、偶然触れることが多い。意図した観光でまわるよりももっと、歩いていたらふと見つけた史跡のほうに、私たちは自分と同じような人間がここにいたという過去の重みを知る。本書が描いた営みは、きっと私たちが京都という街に感じる面白さそのものなのだ。

2023.09.18(月)

文=三宅 香帆