韓国の地方都市で高校生の娘を育てるユンヒと、日本の小樽で叔母と暮らすジュン。過去に恋人同士だったふたりは、今ではそれぞれの人生を歩んでいた。だが日本から韓国へ送られた一通の手紙によって、彼女たちは再び過去の記憶と向かい合う。2019年冬に韓国で公開され映画ファンの間で熱狂的な反響を呼んだ映画『ユンヒへ』が、2022年1月7日(金)より日本で公開される。

韓国でこれまで数多くのドラマや映画に出演してきたキム・ヒエがユンヒ役を、『ストロベリーショートケイクス』(06)などに出演する中村優子が韓国人と日本人の両親を持つジュン役を演じた『ユンヒへ』は、女性たちの恋愛を描いたレズビアン映画であり、また家父長制が根強く残る東アジアで生きる女性の苦悩を扱ったフェミニズム映画でもある。

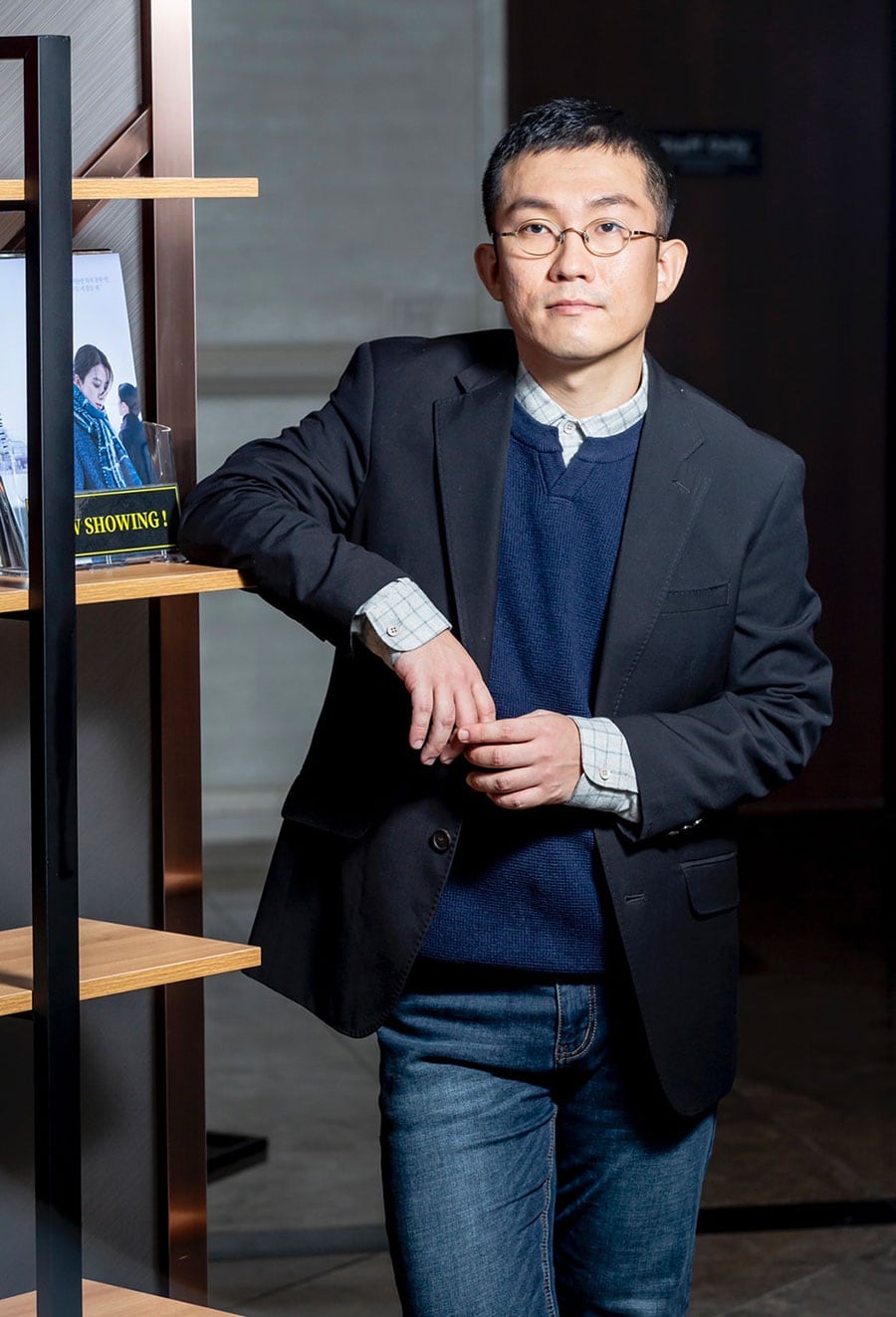

韓国で生まれ育った男性監督イム・デヒョンは、どのようにこの物語を発想し、映画化したのか。また冬の小樽での撮影について、お話をうかがった。

『ユンヒへ』が『Love Letter』を思い起こさせるのは当然だと思っていた

――日本の観客として『ユンヒへ』を見てまず感じたのは、岩井俊二監督の『Love Letter』(95)のことでした。どちらも冬の小樽を舞台に、一通の手紙をきっかけに始まるラブストーリーですよね。監督は、この映画からやはり大きなインスパイアを受けたのでしょうか?

小樽という場所と手紙というモチーフを使い、しかも冬という季節を舞台にした『ユンヒへ』が『Love Letter』を思い起こさせるのは当然だと私も思います。『Love Letter』は、韓国では冬になると誰もが必ず話題にあげるくらい人気のある映画で、私自身とても大好きな映画です。でもだからこそ心がけたのは、なるべく別の作品として見てもらおう、一人の作家として自分なりの映画をつくろうということでした。

――なるほど、つい比べてしまいましたが、映画のアイディア自体は『Love Letter』から発想したものではないのですね。

ええ、『Love Letter』にインスパイアされた部分はもちろんありますが、『ユンヒへ』の物語やキャラクターはもともと私の心の中でずっと温めてきたものなんです。小樽を舞台にしたのも、以前この場所を旅行で訪れたとき、心に残る風景をたくさん目にし、強い印象を受けたことがきっかけです。

手紙というモチーフは、シュテファン・ツヴァイクの『見知らぬ女の手紙』という書簡形式の小説や、他のいろいろな文学作品からインスピレーションを得ました。

性的な部分を強調した演出が必要とはかぎらない

――これは中年と言っていい年齢の女性たちのラブストーリーですが、その発想はどのように生まれたのですか?

『ユンヒへ』は私にとって2作目の長編ですが、最初につくった長編『メリークリスマス、ミスターモ』(16)で“父”の物語を描いたので、次は“母”の物語にしたいと早くから決心していたんです。『ユンヒへ』をつくるうえでは、自分の母の過去の恋愛話などをたくさん聞かせてもらい、上の世代の女性たちの人生についてもいろいろリサーチしました。

――レズビアンの女性を扱った映画はしばしば激しい性描写が話題になりがちですが、この映画では、ユンヒとジュンの恋愛模様や彼女たちのセクシュアリティを非常に繊細に扱っているように感じました。そのあたりについては、監督もかなり気を遣われたのではないでしょうか。

ユンヒとジュンは、どちらも自分が同性愛者であることを周囲には隠して暮らしている女性たちです。そんなふたりが20年ぶりに再会しようとする。その心境はどんなものか、演じる俳優たちにも話を聞き、私自身も深く考えてみました。そのうえで、ふたりのセクシュアリティを強調したような描写をすることは不可能だと思いました。

過去に恋人同士だったふたりの間には、再会を経てもちろん感傷的な気持ちが込み上げるだろうけれど、だからといって性的な部分を強調したような描写、たとえばセックスシーンなどを入れて表現してはいけないと思ったんです。それは異性愛者であれ、同性愛者であれ、同じことですよね。恋しい気持ちを描くためには性的な部分を強調した演出が必要とはかぎらないし、むしろ避けたほうがいいと私は考えています。

文=月永理絵