一日一日積み上げるしかないので

楽ではありません(笑)

岩井俊二監督の作品は、心地よい流れに身をまかせていたら、まるで違う場所にたどり着いていたというような、不思議な物語に導かれる感覚がある。

最新作『ラストレター』もそう。ある主婦が、死んだ姉のふりをして、初恋相手と文通をするという茶目っ気あるスタートから高校時代の恋模様を経て、それぞれの人生が闇から光へと塗り替えられるという展開は見事。

「韓国で『チャンオクの手紙』というショートフィルムを撮ったあとに、プロットが浮かびました。

僕は、歪んだ家族は描けるのですが、平均的な家族は苦手。そこから物語がスタートしたので自分でも珍しいことをしているなと思いましたね(笑)」

世界でモノづくりをする契機に

監督の長篇デビュー作『Love Letter』の対になるような本作。キャスティングもファンにはうれしい粋な仕掛けがなされている。

『Love Letter』は中国や韓国などアジア圏で大ヒットし、それが契機となり、岩井監督は日本国外で映画制作をするようになった。

公開当初は、日本人にしか理解されない映画とみなす人もいたが、蓋を開けてみれば世界中で受け入れられた。

「そのとき改めて気づきました。文学も映画も、元は欧米のフォーマットで作られているのだから、そこからは逃れられない。つまり、外国人にわからないように作るほうが困難なんです。

さらに根源的なことを言えば、物語は人間の本能に訴えかけるもの。日本では通じるけれど、世界では理解されないという考え方自体がいらぬ偏見なんだと思いました」

日本国内では、マーケティング重視で自由に“モノづくり”をできる人が減っている印象。そんななか、岩井監督はずっとブレずに独自の世界を表現し続けている。

「作りたいという初期衝動が見つからないと何も作れなくなってしまうので、そういう意味ではやりたいことを優先してわがままにやってきたかもしれません。ときに、音楽など、映画以外に興味が向かってしまう時期もありました。

でも、映画のストーリー作りから逃れられたことは実は一度もない。こればかりは積み上げていかないとできないので、頭の隅で常に気にかけているんです」

映画制作において、自分の最重要パートは脚本作りだという岩井監督。

たまに最初から最後まですっと書けることがあったとしても、それもあくまで、無意識下に考え続けた蓄えがあり、チャンネルが合っただけのこと。

普段は一人、想像力を働かせて、書いては壁にぶちあたりという作業を繰り返しているという。

「ドミノを並べるように一日一日積み重ねるしかありません。それだけをしていると心も歪んでしまうので、短い作品を作ったり、音楽をやってみたりして、気を紛らわせています。

一つの作品が終わると全部チャラになり、ゼロから耕すことになるので、楽な仕事ではないですね(笑)」

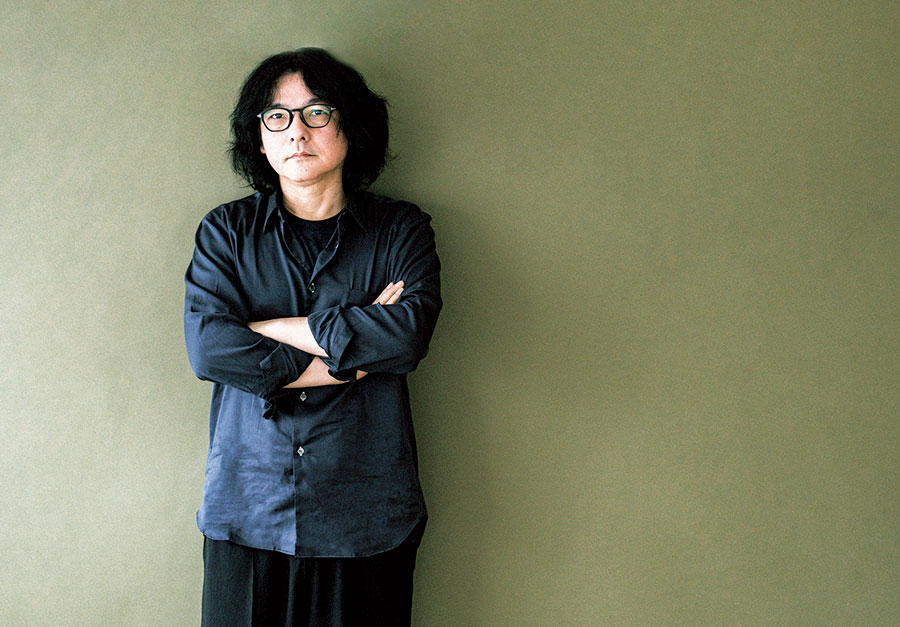

岩井俊二(いわい しゅんじ)

1963年生まれ、宮城県出身。94年『undo』で映画監督デビュー。主な作品に『Love Letter』(95)、『リリイ・シュシュのすべて』(2001)、『リップヴァンウィンクルの花嫁』(16)など。著書に『ラストレター』(文春文庫)ほか多数。動画視聴・配信サイトにて過去作を一挙公開する岩井俊二映画祭を開催中。

映画『ラストレター』

姉の死を告げようと、代わりに行った同窓会で姉と勘違いされてしまった裕里(松たか子)。会場で初恋の相手の鏡史郎(福山雅治)と再会し、裕里は姉のふりをして二人は文通を始める。1月17日より全国公開。

©2020「ラストレター」製作委員会

https://last-letter-movie.jp/

文=黒瀬朋子 撮影=鈴木七絵

CREA 2020年2・3月合併号

※この記事のデータは雑誌発売時のものであり、現在では異なる場合があります。