『スイミー』『あおくんときいろちゃん』『アレクサンダとぜんまいねずみ』など、多数の絵本を残した巨匠、レオ・レオーニ。幼いころに、読んだことがあるという方も多いでしょう。

1999年に亡くなった彼が残した絵本の数々は、今も世界中で読み継がれています。

2025年7月5日(土)から始まった「レオ・レオーニの絵本づくり展」(東京・ヒカリエホール/渋谷ヒカリエ9階)はそんなレオーニの絵本づくりにスポットを当てた展覧会です。

会場に入れば、そこはレオーニの絵本の世界でした!

レオ・レオーニの作品作りの秘密とこだわりがいっぱい!

レオーニが初の絵本を出版したのは、実は49歳の時のこと。きっかけは孫にせがまれて作ったお話で、のちにそれが「あおくんときいろちゃん」となりました。

グラフィックデザイナー、アートディレクターなどを生業としてきたレオーニのセンスや技術、そのすべてが絵本の創作につながったと言われます。

絵本作家となったのちは油彩画、彫刻、版画なども制作していたのだとか。

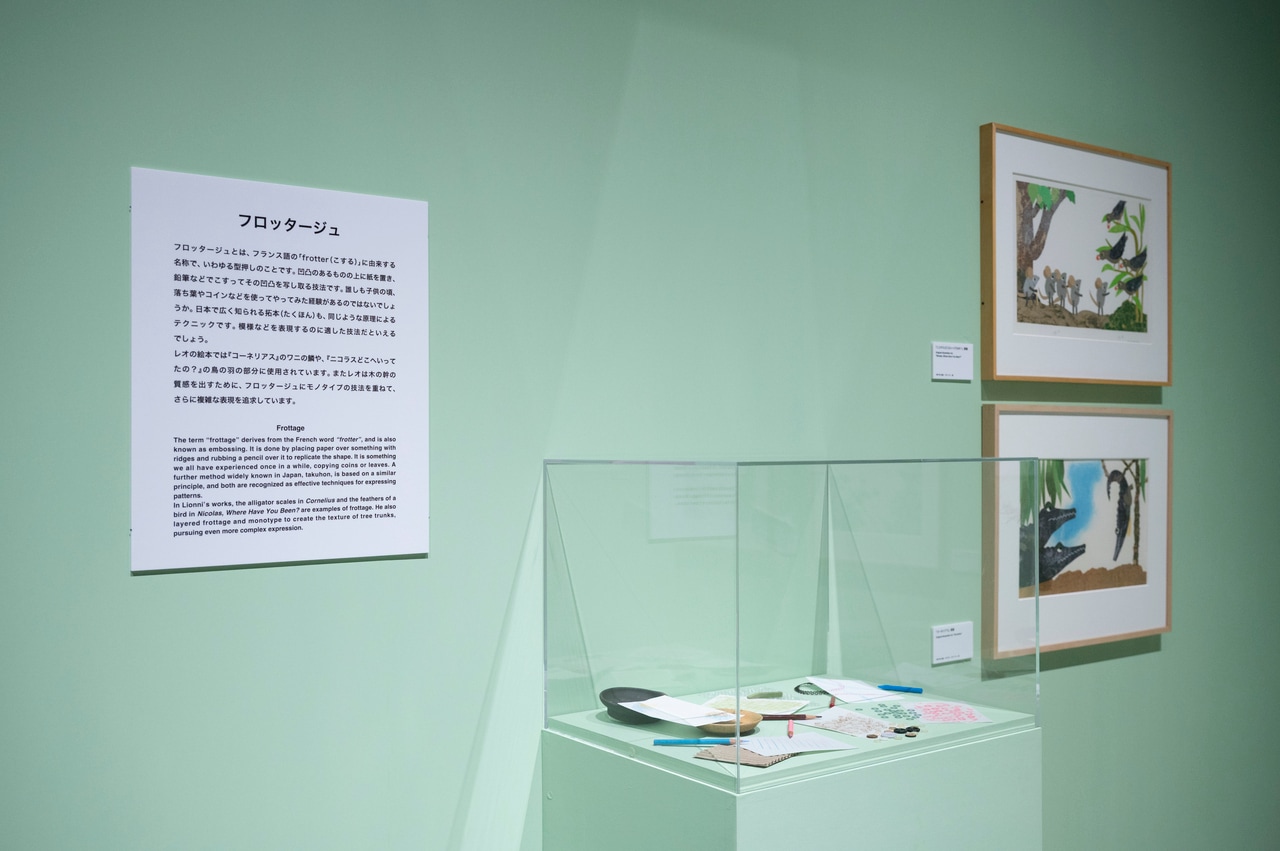

第1章「テクニック(技法)」ではレオーニの絵本に用いられた様々な技法を、原画とともに見ることができます。

コラージュで作られるモフモフの姿

レオーニはコラージュを多用した作家であり、素晴らしいハサミさばきで、生き物の姿を切り出しました。また、手ちぎりも好み、特に『フレデリック』や『アレクサンダとぜんまいねずみ』などに登場するねずみは手ちぎりで作成したそうです。

毛のモフモフ感を出すためのこだわりが感じられます。

作品パーツを見ると、確かにレオーニの絵本で見たフォルム。ふちの部分が手ちぎり独特の切り口になっています。

写植や、コラージュのパーツが重ねられた様子、見事に配置されたデザインの美しさ、色合いのセンスなどを間近に見られるのは原画ならでは。絵本で見るのとは全く違った印象があります。

例えば『マシューのゆめ』に出てくる、絵画を見ている場面。絵画はよくよく見るとコラージュで作成されていて、見事な出来栄えに感嘆するはずです。

ほかにも、レオーニの使ったさまざまな技法が

レオーニはコラージュ以外にもさまざまな技法を駆使して、自らの絵本の世界を創り上げていました。

例えば、「フロッタージュ」は、「こする」というフランス語がもとになった技法で、凹凸のあるものの上から紙をこすって起伏や形状を写し取ります。

図工の授業で習った版画を思い出す方もいるかもしれません。

「モノタイプ」は版の上に直接インクや絵具で絵や模様を描き、紙に転写する技法。転写が一度しかできず、偶然できる絵柄や、独自の風合いが楽しめます。

「スタンピング」は文字通り、スタンプを押す技法。同じスタンプを使っていても、押す向きや色を変えることで、さまざまなバリエーションが生み出されています。

この展覧会は、夏休みの子どもたちに楽しんでもらう工夫があちこちにあります。キャラクターの姿や、知的好奇心をくすぐる問いかけが子どもの視点で用意されていて、大人が見ても楽しいです。

「インターバル」にはレオーニ自身について展示されています。イタリアに生まれ、アメリカに亡命、のちに二カ国を行き来する生活となったレオーニ。

その親交は多岐にわたり、例えば『はらぺこあおむし』の作者エリック・カールに、絵本作家になるように助言したのはレオーニだったのだとか。

- date

- writer

- staff

- 文=宇野なおみ

写真=細田 忠 - category