●まずは血液検査と問診

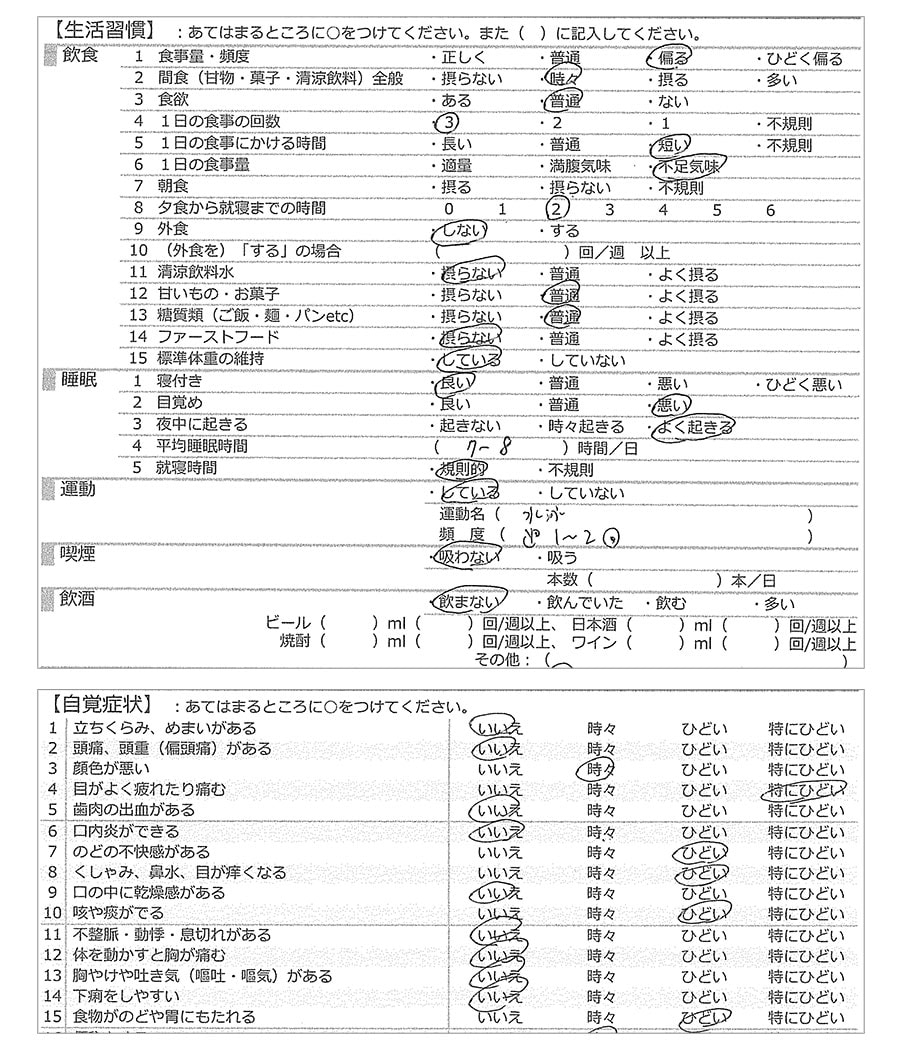

オーソモレキュラー療法では、採血したのちに、その分析結果に基づいた栄養指導をしてもらいます。ビオトープクリニックのメニューでは、それに加えて、普段の生活習慣や食事内容を問診票に記入します。これが結構細かくて、食事や睡眠時間や運動習慣などのほか、体に感じている不調など42項目も記入。書きながら、自分の暮らしを振り返るので、これを書くだけで生活態度の見直しになると思いました。

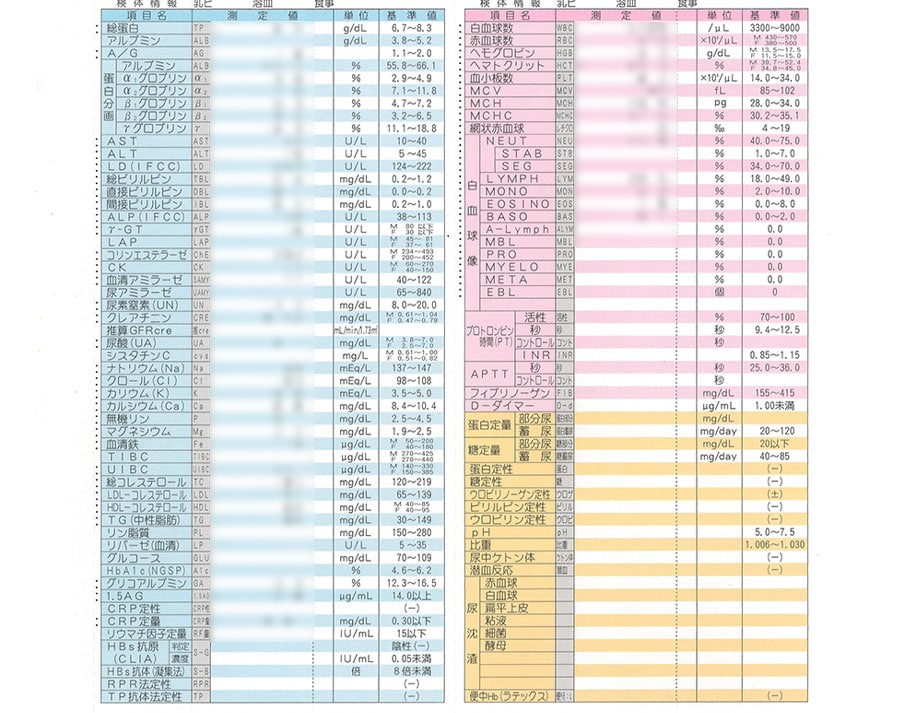

●採血で60~70項目もチェック!

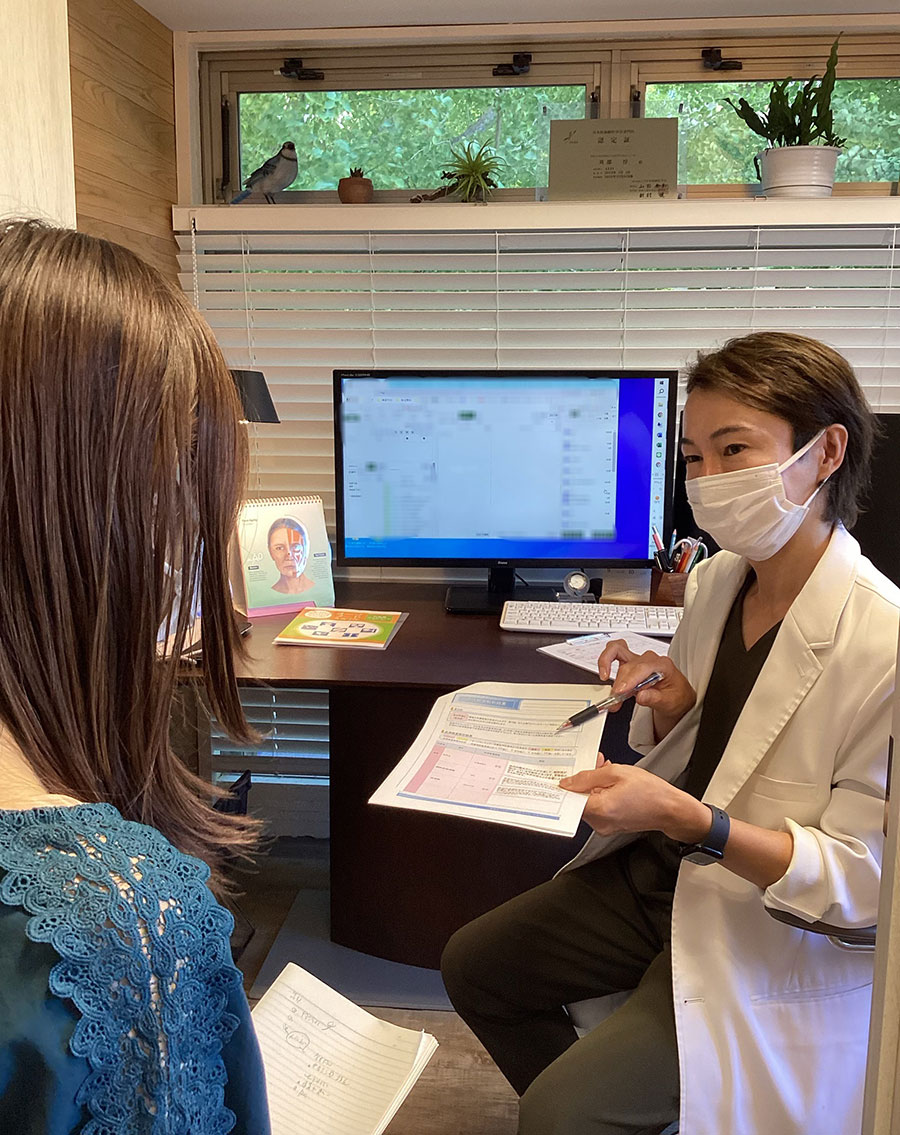

採血の2週間後、分析結果が出たというので、苅部先生のカウンセリングを受けにクリニックに出かけました。

頂いた分析結果にざっと目を通すと、「成績」が悪すぎて思わず首を垂れたのですが、苅部先生によると、「栄養が足りていないのはにらさわさんだけではないです」とのこと。「なんとなくの不調を訴える人のほとんどが、栄養不足の状態にある」というのです。

私の場合、亜鉛やビタミンB1、B6、タンパク質などが足りていないということでしたが、それは血液検査の結果が表しているとか。

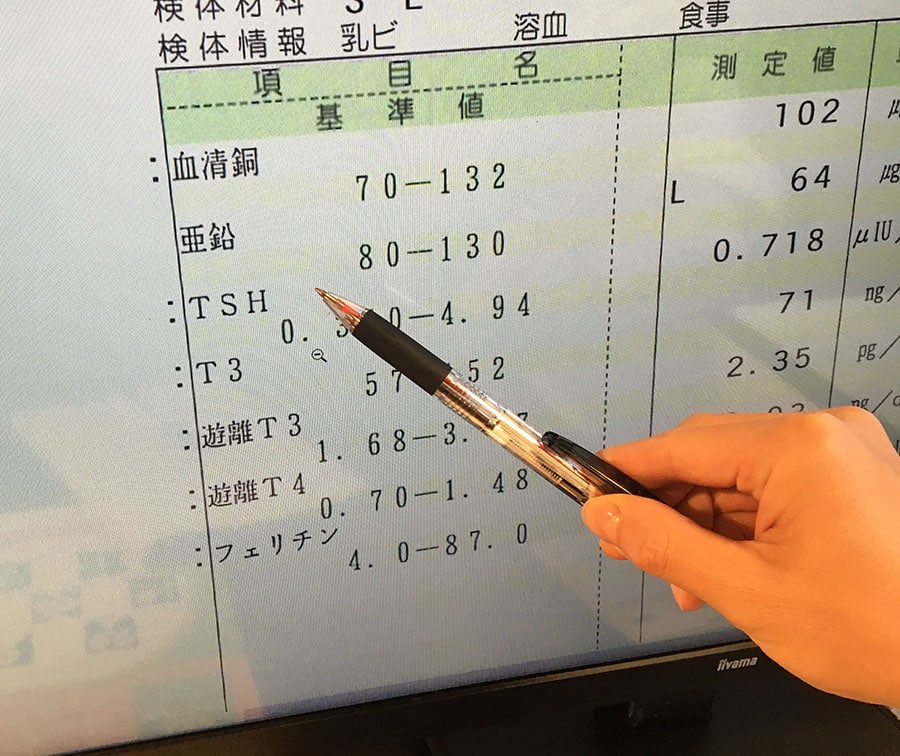

血液検査では、なんと60~70もの項目をチェックしているので、一般の検査では見逃されがちな細かい内容までもしっかりと調べてもらえるのです。

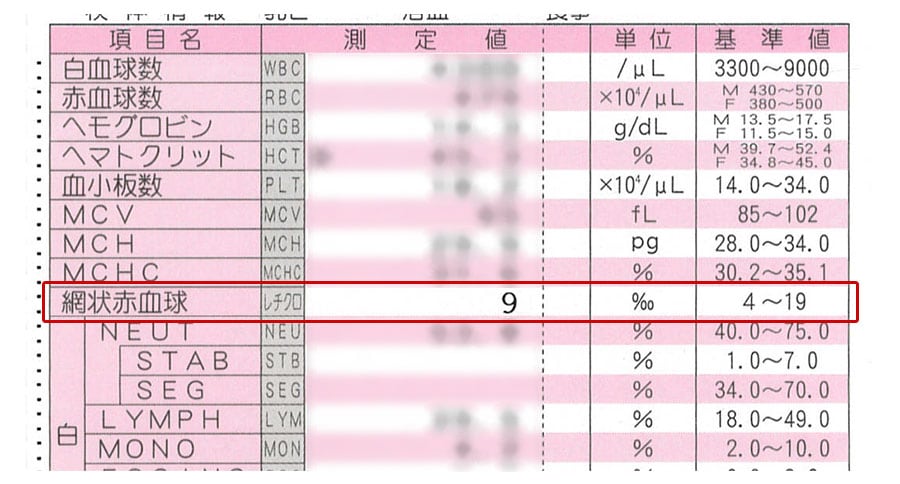

たとえば赤血球の検査では、普通の検査では見ないような網状赤血球までチェックします。

「『網状赤血球』というのは、いわば赤血球の赤ちゃんのこと。これがにらさわさんの場合は、理想よりも多めです。多いのは優秀ということではなくて、赤血球が足りなくなりそうだということ。足りなくなりそうだから、『網状赤血球』が多くなっているのです」

では、なぜ足りなくなるかと言うと、「赤血球の細胞膜が弱くなっていて、赤血球が破壊されているからです。そして、弱くなっている主な原因は酸化です。酸化は生きている限り、誰にでも常に起こっています。ですから、抗酸化を意識して暮らすことが大切です」。

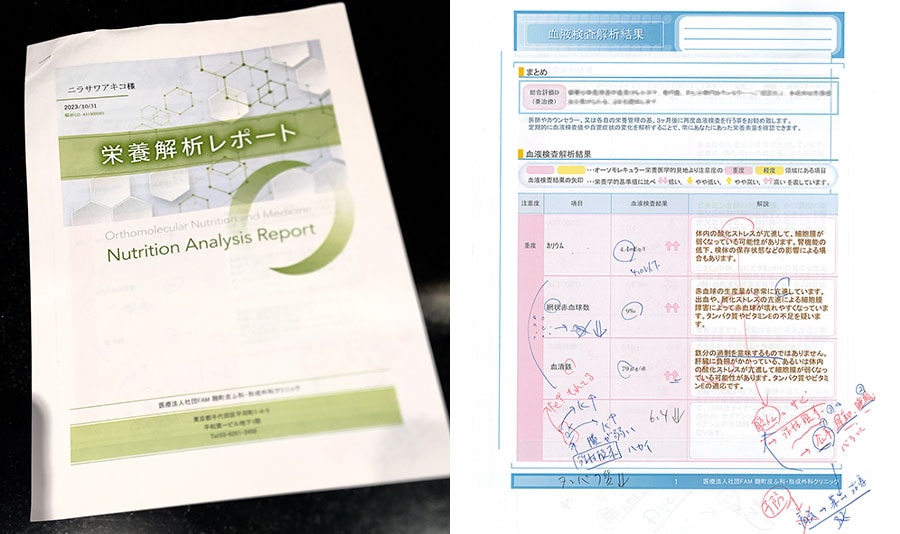

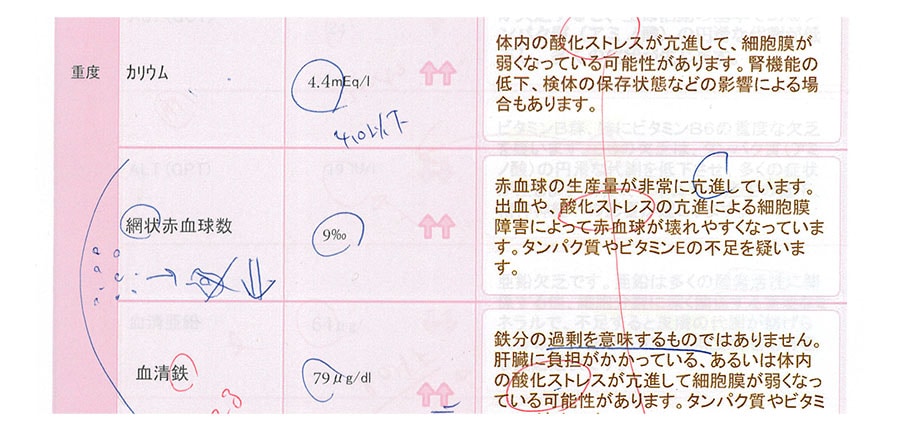

血液検査の結果を踏まえて、リポートでは下記写真のように書かれていました。

「酸化ストレスが進んでいるため、タンパク質やビタミンEの不足が疑われる」ということで、それらの補給が勧められています。

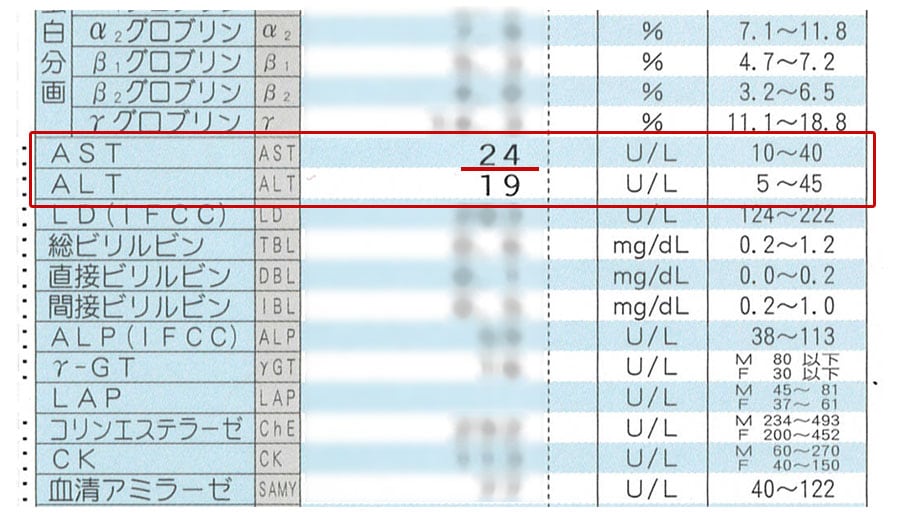

「不足」は、肝機能でも見受けられました。

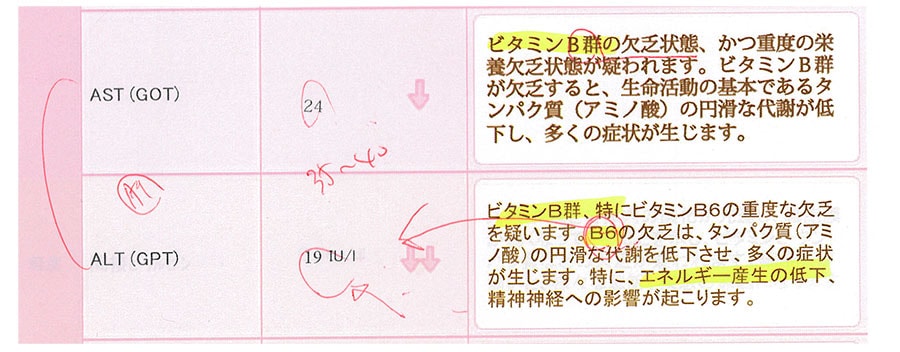

肝機能は、「AST」や「ALT」を見るのですが、健康診断の基準値内に収まっていても、十分とは言えないのだそう。

「ASTの数値がにらさわさんは24ですが、オーソモレキュラー療法の基準で見ると、35~40くらいが望ましいです」と言われたのですが、先の網状赤血球の値も一般的な血液検査の基準では「基準値内」でしたよね。これに、私は感銘を受けました。

というのも、私は病気かどうかを血液の数値で知りたいわけではなく、「病気になるおそれのある」栄養素不足を知りたいから。つまり、「NGというほどではないけれども、不足気味ですよ、注意しましょう」というものがなんなのかを教えてもらいたかったのです。

ちなみに、以前大学病院の先生を取材した時も、基準値であっても上(または下)のほうの値を目指すことを勧められました。病気を指摘される数値ではなかったからと言って「喜んでいいわけではない」のです。もちろん、その「見方」は専門家に委ねるべきなので、検査をすることと同じくらい、カウンセリングが大事なのだとも感じました。

「アンチエイジングには、抗酸化が大事だとよく言いますよね、なぜ大事かと言うと、私たちの体が毎秒、酸化し続けているからです。生きていると言うことは、酸素を吸って、糖などを燃やしていると言うことなので、生きている限り、酸化は進みます。すると、それが『サビ』になる。ですから、抗酸化物質を身体に取り入れて、『サビ』を除去するのが重要なのですが、それには食事と睡眠と運動のバランスが大事です。食事では、抗酸化物質を取り入れたり、不足している栄養を補給できたりしますし、睡眠と運動は、抗酸化物質の働きを高めてくれます」

2023.12.10(日)

文・撮影=にらさわあきこ