彼女たちは、たしかにそこにいた。フッサールの論文執筆に多大な貢献をしていながらも、その功績を六〇年以上ものあいだほとんど誰も知らずにいたエーディト・シュタイン。難解な言葉をもちいることなく、身体の鍛錬や詩をつうじて哲学の語り部となったララ。女性たちの経験に重きを置いて――それはこれまでどんな重厚な「哲学書」にもできなかったことだ――小説を書き、道徳問題を日常のなかに位置づけたジョージ・エリオット。

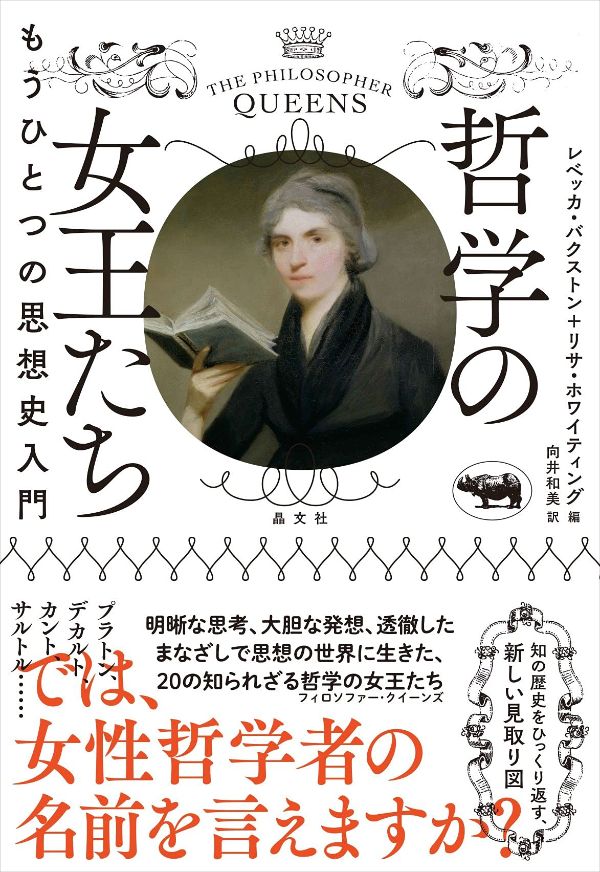

彼女たちはたしかにいて、知の歴史に数えきれないほどの遺産を残してきた。それなのにいったいどうして、その名の多くをわたしたちは知らずにいるのだろう。本書の編者、レベッカ・バクストンとリサ・ホワイティングは、大文字の「哲学史」から排除されてきた女性たちの軌跡をたどり、正当に評価されずにいたたくさんの「彼女」の名を教えてくれる。教育から排除され、「政治活動家」や「学のある女性」としかみなされず、そもそもその功績をまともに取りあってもらえなかった女性たち。その存在を一冊の本のなかに記録するため、編者たちは「哲学者」の定義を拡げてみせた。鋭い知性と探究心・たぐいまれな洞察力を持って問いを生み出し、よりよく生きるためのプロセスを分かちあう者を哲学者と呼ぶのだ。

ボーヴォワールが『娘時代――ある女の回想』で、八〇〇頁にもおよぶ大著『第二の性』の内容をみずからの人生に当てはめて編み直してみせたとき、「ごくふつうのフランス人女性」たちから何百通もの手紙が届いたという話は興味深い。「やっと教壇から降りてきてくれましたね」。その言葉が思い出させるのは、哲学とは「孤立した知識人」の不毛な企てなどではなく、わたしやあなたが人生の複雑さを思ってふと自問する、そうした営みそのものだということだ。

また、聡明な二人の編者は偉大な女性たちを誉め称えるだけでなく、彼女たちの弱点を直視し、その点については批判も怠らない。たとえばハンナ・アーレントの人種主義に言及し、はっきりと宣言する――「いまやどんな思想家であれ、批判を免れて偶像化されるべきではない」。知の歴史に対するその真摯な態度が、本書の意義深さを何重にも証明している。

2021.07.14(水)

文=惠 愛由