“ひとり”で書くからこそ、“ひとり”と繫がれる

今月のオススメ本

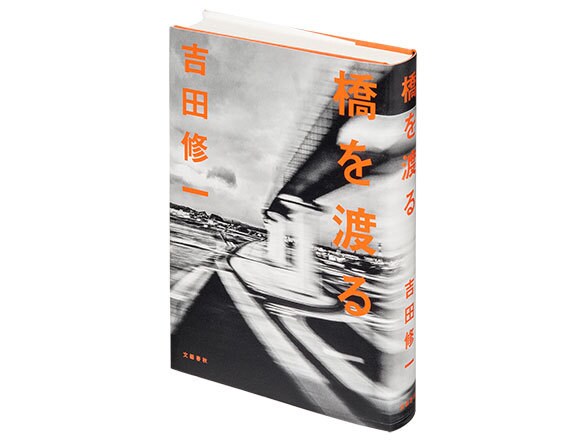

『橋を渡る』 吉田修一

物語の幕開けは2014年の春、東京。ビール会社の営業課長・明良は、妻と甥っ子と3人暮らしをしている。ある日、差出人不明の贈り物が家に届けられたことから、世界の色が変わる。さまざまな予感や不安、偶然に満ちた現代人の生活風景が、最終章で奇跡の融合を果たす。

吉田修一 文藝春秋 1,800円

» 立ち読み・購入はこちらから(文藝春秋BOOKSへリンク)

現代の東京に暮らす、ある人物の生活が点景として描かれる。別の人物の生活が。また別の人物のそれも。そして、離れ小島のように別々だった彼らの人生に、橋を架けるような出来事が起こる──。「群像劇」の黄金メソッドを、吉田修一は最新長篇『橋を渡る』で採用している。にもかかわらず、こんなにも新鮮な読み心地はなぜなのだろう。

「第1章では街を書き第2章で東京を書く、第3章で日本を書いて第4章では世界を書く、というふうに空間を広げていくイメージは最初に一応あったんです。でも、第2章を書いた時点で計画が破綻しました(笑)。そんな時、戦後70年というニュースを見ていたらふと、“70年前があるってことは、70年後もあるんだよな”と気付いたんですね。急に視界が広がって、空間ではなく時間を広げていくイメージが膨らんでいったんです」

第3章から最終第4章へと繫がるブリッジには、度肝を抜かれるはずだ。だが、第1章から第2章へのブリッジも見逃せない。キーワードは、本作の連載媒体である「週刊文春」だ。

「せっかく『週刊文春』で書くのであればと思い、この雑誌を毎週楽しみにしているのはどういう人なんだろうと考えてみたんですよ。第2章の篤子さんは、日々の不安を吹き飛ばすようなスクープが欲しい、他人の不幸をもっともっと知りたいとなっている。彼女の話を書いていた時は、僕自身も中毒状態でした(笑)」

大事にしたことは、とにかく、とことん登場人物になりきって書くことだ。彼らの思考や選択、彼らの人生にふと訪れた偶然性を排除せず、尊重すること。

「登場人物やストーリーを、僕が動かしている感じではないんですよね。登場人物たちの人生に、巻き込まれている感じなんです」

その結果、現代を生きる「私たち」の不安や恐怖が、広く深く、ナチュラルに素描されることになったのだ。でも、それはきっと、とてつもなく大変な作業だ。でも、だからこそ……。

「小説を書くというのは、“ひとり”になることだと思います。“ひとり”だと孤独だし、寂しいし、いろいろマイナスな感情が出てくる。それを引き受けるのが、作家だと思うんです。そこを引き受けている人間が書いたものだからこそ、読者は自分の大切な時間を、その本のために使ってくれる。“ひとり”で書くからこそ、“ひとり”の読者と繫がれるんだと僕は信じているんです」

吉田修一(よしだ しゅういち)

1968年生まれ。97年「最後の息子」で文學界新人賞を受賞しデビュー。2002年「パーク・ライフ」で芥川賞受賞。10年『横道世之介』で柴田錬三郎賞受賞。ほかの著作に『パレード』『悪人』『路』『怒り』『作家と一日』など。

文=吉田大助

CREA 2016年6月号

※この記事のデータは雑誌発売時のものであり、現在では異なる場合があります。