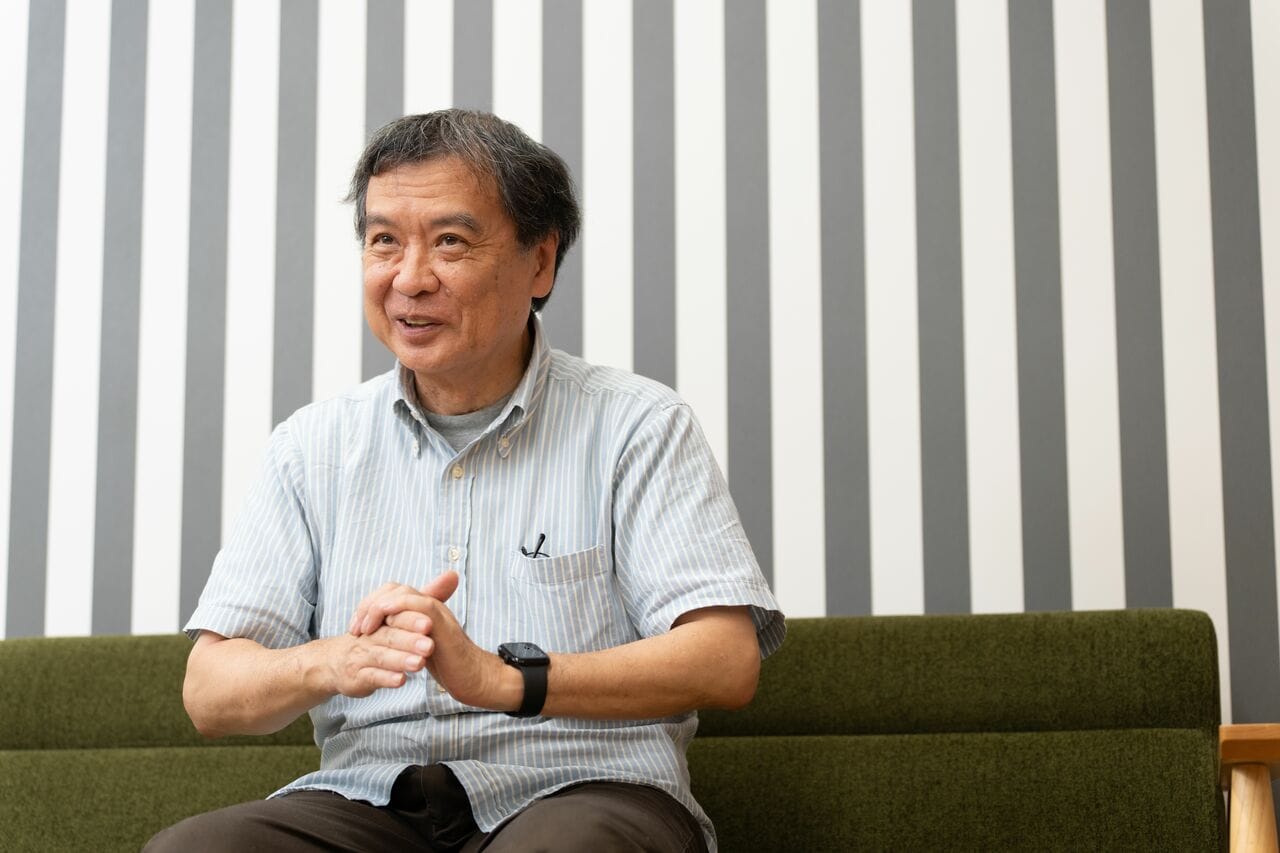

あえて原作にないカットを足した理由

片渕 構図だとか、周囲の川面に帆掛け舟がいるところは昭和8年の場面とそっくりなのですが、橋の形がかなり違います。「どういう意味なのだろう」と考えることになります。この答えも原作の中では明らかになりません。実は、両方とも同じ場所に架かる相生橋なのです。

最初に相生橋が登場する昭和8~9年頃のシーンでは、古い昔の相生橋が描かれています。終戦後のシーンでは、昭和13年に架け替えられた相生橋が描かれています。さらに現在はまた新しい橋に架け替えられている。

よく似た絵なのに違うふうに描かれた橋は、こんなふうに、こちら側が能動的に調べて理解しようとしないと、いつまでも謎のままです。こうした受け手側自身の主体的なアプローチを求めていることこそが、『この世界の片隅に』という作品の本質だと思っています。

ただそこで、映画の方では、こうのさんからの出題に対する解答例を示すことにしました。橋の上で周作が「この街も自分たちも変わっていく」とつぶやくのですが、原作では、「この街」というのがどこなのか、どう変わったのか、示されていません。あそこで周作とすずには何が見えてるんでしょうね。

僕は、映画の中で、橋の上からふたりが見ている「この街」の風景を1カットつけ加えることにしました。冒頭のシーンで子どもだったすずさんが迷子になった広島の「中島本町」、それがほとんど真上で起爆した原爆のために廃墟になった姿です。戦時中にはT字型をしていた相生橋は、原爆投下のターゲットにされた橋だったのです。

──畑から軍艦が見えるシーンの日付などもそうだったのでしょうか?

片渕 あの日は昭和19年4月17日ですね。こうのさんもその日、戦艦大和が呉に入港したのを知った上で描いておられます。僕も日付を調べて、ついでにお天気や時刻もわかるようになりました。

あんな戦艦大和が浮かんでいる軍港と、専業主婦のすずさんが家事をする庭を同じ画面の中で、同じ次元の質量で描けるのは、アニメーションだからではないかと思います。こうしたことも、この映画での「体験」につながってゆくのではないかと思います。

あとは、人々の歩き方なども、「本当はどうだったのだろう」と意識しました。

──歩き方ですか?

2025.08.06(水)

文=週刊文春CINEMAオンライン編集部