寛政期(1789~)、歌麿の美人画は摺った尻から売れ、春町、喜三二に京伝を加えた執筆陣も健筆をふるう。彼らに牽引され他の作品も次々にヒット、蔦屋重三郎は江戸の名物とまでいわれるようになった。

幕府の逆鱗に触れ、財産の半分を没収される

しかし、好事魔多し――田沼意次が失脚し江戸バブル時代も終焉する。代わって政権を担ったのは松平定信。彼は寛政の改革を実施、奢侈に傾いた世相を是正しようと躍起になる。出版物だって例外ではない。本の内容、浮世絵のモチーフはもちろん装幀や摺り色までダメダメ尽くしだ。

蔦重はそんな御政道に対し猛烈に反発する。黄表紙で定信が提唱する文武と倹約を徹底的にこき下ろす。江戸の民も蔦重の向こう意気を大いに買ってくれた。

寛政3年(1791)、蔦重が41歳の時にとうとう幕府の堪忍袋の緒が切れた。

京伝の著作が風俗紊乱のカドでお咎めをうけ、京伝は手鎖50日の沙汰、本も発禁絶版となる。蔦重の過料はさらに凄まじい。財産の半分を没収されてしまう。

さしもの蔦重でもこの厳罰は身にこたえた。以降、傷心の京伝は筆が湿りがちに。そのうえ蜜月関係だった歌麿が蔦重から離れていく……。だけど、意気消沈していてもラチがあかない。

蔦重は起死回生の策をめぐらせる。

蔦重はまだ手をつけていなかった役者絵に挑んだ。役者絵は歌川豊国が出て大人気を得ていた。蔦重は豊国の対抗馬に勝川春朗をあてる。だがヒットに至らない。春朗とは後の葛飾北斎、若き日の北斎は伝統的な役者絵の枠からはみ出すことができなかった。

蔦重が求めていたのは江戸を揺るがすような斬新な役者絵だった。

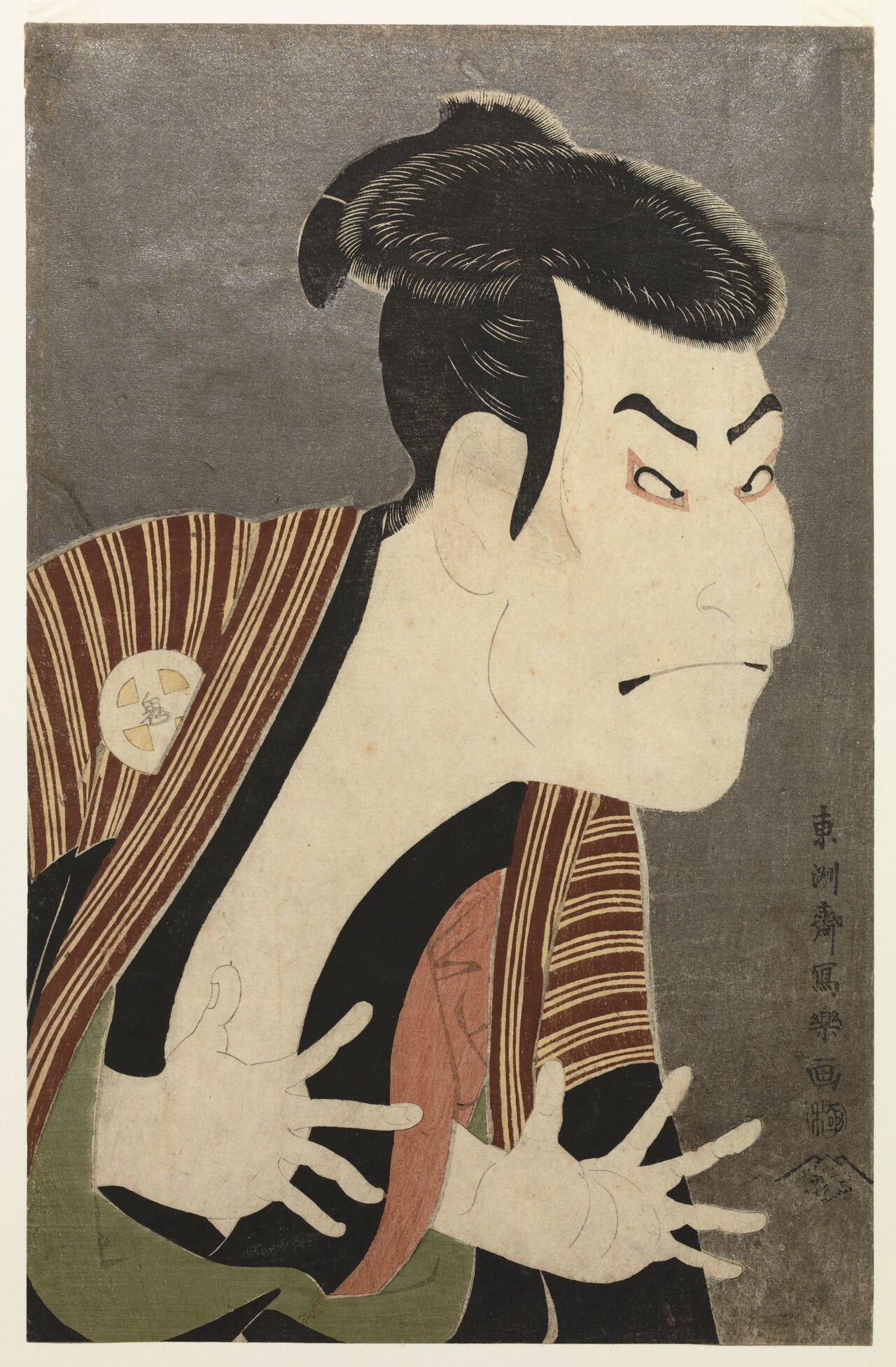

蔦重は素人同然の東洲斎写楽を起用するという大博奕に打ってでる。

寛政6年(1794)、衝撃的ともいえる、これまでの役者絵にない、極端にデフォルメされた役者絵が販売された。

少し横道にそれるが――蔦重という本屋が機をみるに敏だったことは論をまたない。細見、黄表紙、狂歌、美人画といろんな分野で大ヒットを生んでいる。だが、実は蔦重オリジナルのものなんて本当に少ない。細見と黄表紙は鱗形屋が先鞭をつけ、狂歌集の初ベストセラーも他の本屋。美人画だって鳥居清長という先人がいた。京伝の黄表紙デビュー作も蔦屋ではない。

2024.01.07(日)

文=増田晶文