東京都現代美術館で開催されたオランダ人女性アーティストの「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」では、ZINEをつくる若い日本の人たちが「雑誌でやってみたいことを話す」という趣旨のイベントが、会期中頻繁におこなわれていました。いまの時代に、雑誌というものをつくりたい人たちが交流できる場を、アーティストが展示の一環としてつくっていることが興味深いです。

会社を離れた頃に、覚えていること

――林さんが個人雑誌『here and there』創刊号をつくったのは2001年に会社を離れたあと、2002年の春でしたよね。この頃に覚えていること、「こんな風なものをつくっていきたい」と思っていたことはありますか?

林 当時の私としては、雑誌『Purple』をつくっていた編集者、エレン・フライスとの対話として、エレンが『Purple』に持ち込んだ要素である、実験的なアーティストのコレクティブとしての編集や出版活動を自分なりに展開したい、という思いがありました。エレンとは、パリコレ出張をするたびに連絡をとりあい、たくさんの時間をともに過ごしていました。

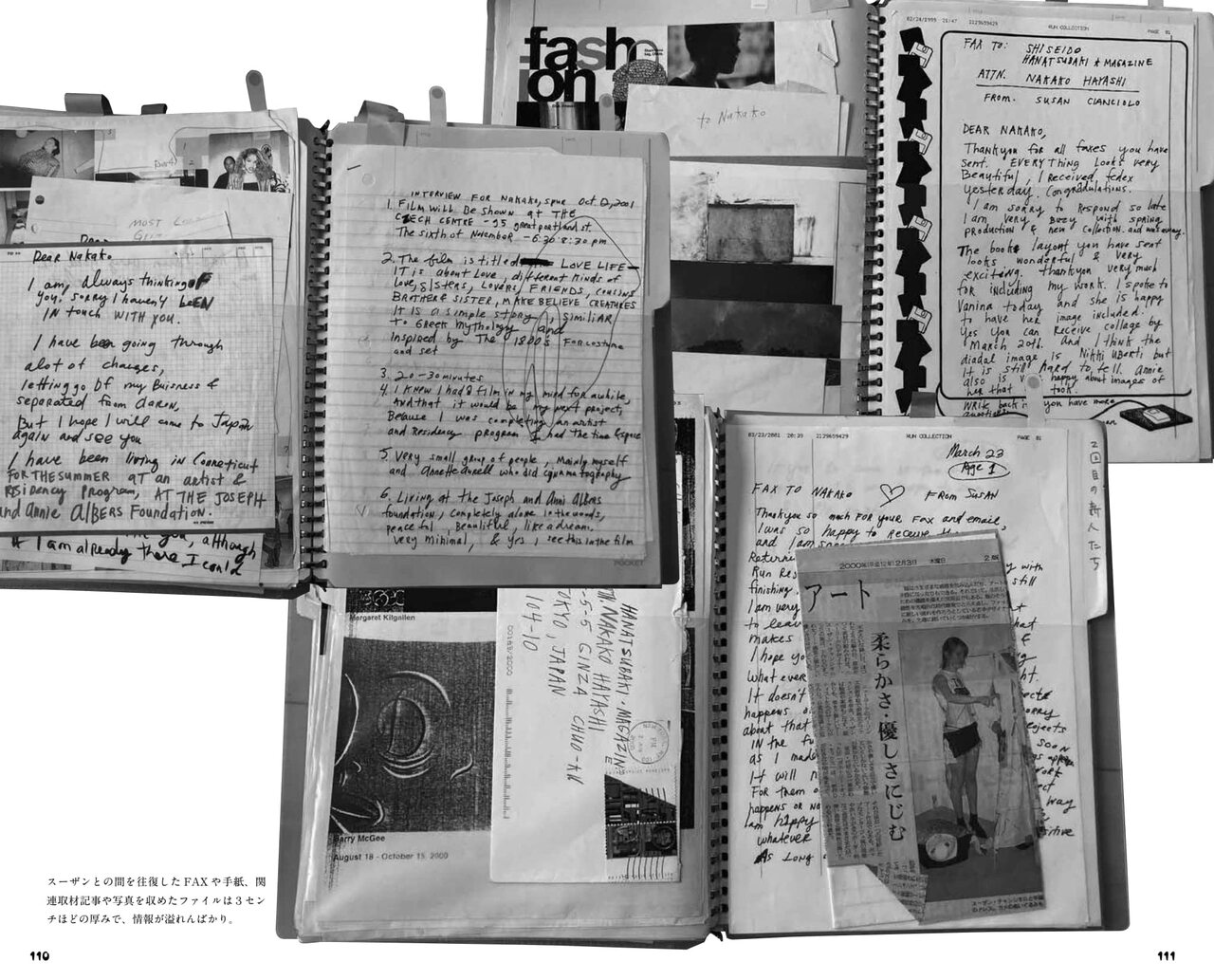

スーザン・チャンチオロという、ファッションからキャリアをスタートした、枠にとらわれないつくり手との対話も、私にとっては『here and there』の構想をかためる上でとても大きなことでした。枠にはまらない彼女のようなつくり手を報道していくには、通常のインタビューのようには形が決まりきっていない、より自由な発信スタイルが必要だと実感していました。

『花椿』のページをつくるためには、人物を取り上げるときに、どうしてもポートレートの撮影が必要でした。一方で私が興味をもつ人は、写真を撮られることを必ずしも好まない人も多いし、私もなぜ顔写真が必須なのか理解できずにいました。『here and there』の誌面では、ポートレート写真のかわりにスーザンから届いた手紙の封筒を交流の証として掲載する、といった実験的な編集を取り入れました。

2023.05.01(月)

文=「文春オンライン」編集部