ひとりぼっちの少女の物語は いつも読者の胸を打つ

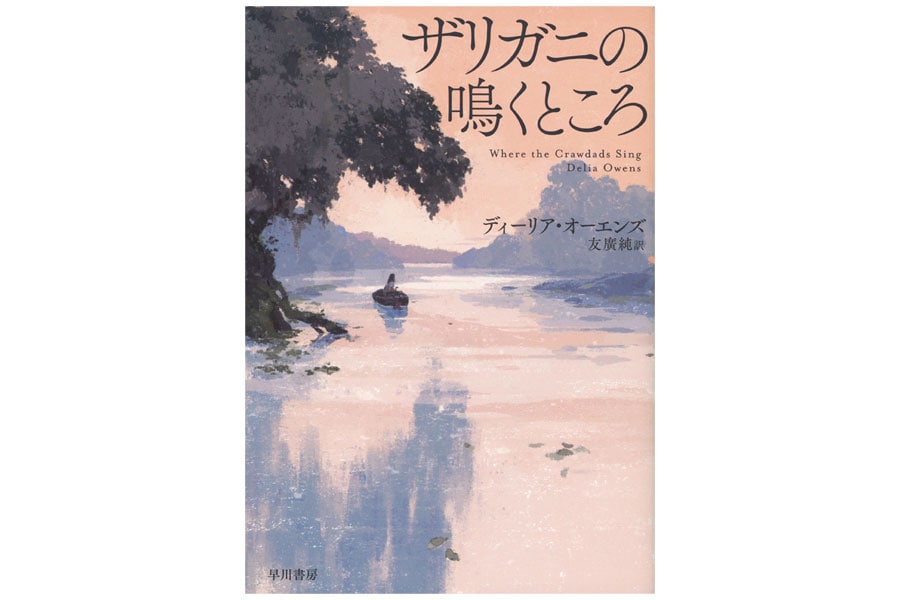

『ザリガニの鳴くところ』

著者は湿地の保全活動なども行う動物学者。

その学術的な知見が活きた本作は69歳で執筆した初めての小説だという。

米国社会の偏見渦巻く当時の空気を背景に、ひとりぼっちの少女の成長、犯人捜しのミステリー、緊迫の法廷劇と、重層的に展開。

自然の摂理と世界の残酷さを 学びながら成長する少女の崇高な闘い

主な舞台は、アメリカ南部ノース・カロライナ州、差別撤廃を求める公民権運動が活発になってきた1950年代から'70年あたり。

地帯の森に建つ小屋に住む白人貧困層家族に生まれたカイアは、地域住民たちから偏見や好奇の目を向けられ、〈湿地の少女〉と呼ばれていた。

カイアの父親はアルコールやギャンブルの依存症。母親や年長のきょうだいはそんな父親に嫌気が差し、次々と家を出た。カイアはわずか6歳で、飲む、打つ、DVのダメ父のもとに残され、家事を担い、父の世話さえすることに。

その父までもが出奔した10歳からは、文字通りたったひとりで生きるしかなかった。カイアに手を差し伸べてくれる人はわずか。だが、自然が、のちに本が、彼女の生きる場所となり、先生となり、友となったことは光明だ。

カイアにとって〈辛いのは、幾度もの拒絶によって自分の人生が決められてきたという現実なのだ。〉とあるように、彼女のあまりにも長く深い孤独が生々しく伝わってくる。

カモメ以外にほとんど話し相手のいない日々。贈り物をする喜びを奪われてきた人生。誰も彼女にどう人を愛し、愛されたらいいかを教えてくれなかった。

最初に心を開いた心優しいテイトも、テイトの不在による寂しさから親しくなった地元の有力者の息子チェイスも、世間ではよくある男女間の裏切りだが、天涯孤独の女性が味わうには苦すぎる。

沼地でチェイスの遺体が見つかり、24歳となったカイアに殺しの嫌疑がかかる。アリバイはある。だが、彼女を犯人にしたい検察や警官たちは犯行の可能性を強調する。偏見に凝り固まった地元の陪審員たちは、どんな評決を出すのか。

だが、これは遠い国の、遠い時代の話ではない。人の輪に入れず変わった生き方を選ばざるを得ないことや、女性であることだけで受ける、理不尽な仕打ち。

カイアに降りかかる不条理に、現代女性たちが自分を重ねることは決して難しくないだろう。大切なものを見失わなかった崇高なヒロインに教わることは多い。

文=三浦天紗子

CREA 2020年6・7月合併号

※この記事のデータは雑誌発売時のものであり、現在では異なる場合があります。