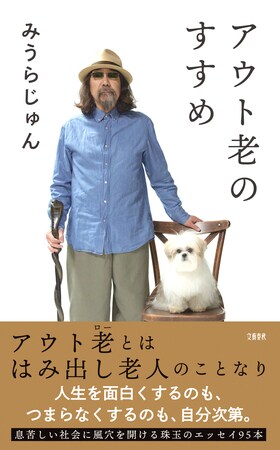

62歳の息子が母に対してする後悔とは

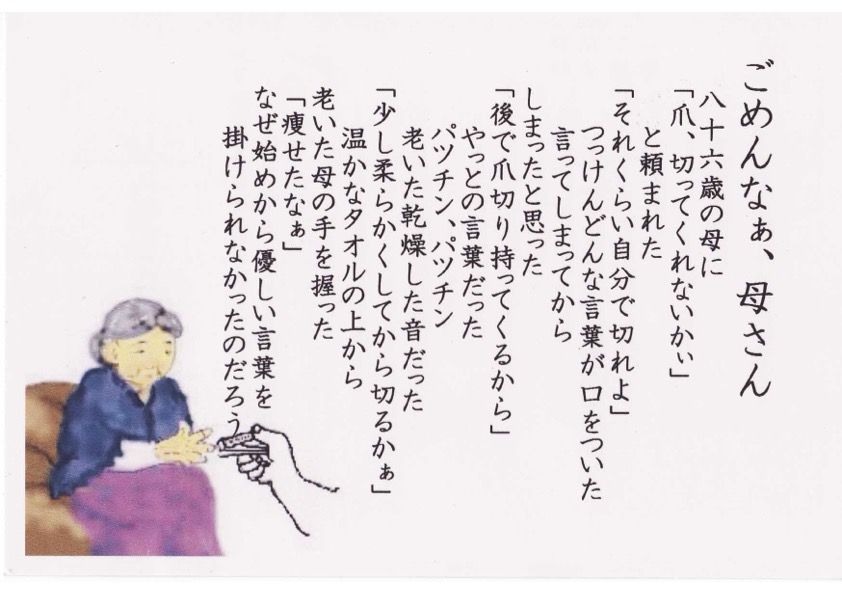

<ごめんなぁ、母さん

八十六歳の母に

「爪、切ってくれないかぃ」

と頼まれた

「それくらい自分で切れよ」

つっけんどんな言葉が口をついた

言ってしまってから

しまったと思った

「後で爪切り持ってくるから」

やっとの言葉だった

パッチン、パッチン

老いた乾燥した音だった

「少し柔らかくしてから切るかぁ」

温かなタオルの上から老いた母の手を握った

「痩せたなぁ」

なぜ始めから優しい言葉を

掛けられなかったのだろう>(第8回南国郵便局長賞)

北海道旭川市の62歳が書いた。母と息子。いくつになっても、後悔することはある。小さい頃には爪を切ってもらったのに、いつの間にか立場が逆転してしまった。息子はその悲しさをパッチンという音に感じたのだろう。

横書きのハガキの端には、ちょこんと座る白髪の母親。背中が丸くなり、体も小さくなったのではなかろうか。差し出した手の爪を切る場面が描かれていた。

しんみりと泣かせるような話は、家族間のことを書いたハガキに多い。近い関係だからこそ、言い出せない「ごめんなさい」があるのかもしれない。だが、そうした関係にも終わりがある。

<母が亡くなり実家が人手に渡ることとなった。残された物の多くは思い切って処分することにした。

母は私の幼稚園時代のお絵描き帳をはじめ、こんな物まで、と思う物まで捨てずに取っておいてくれた。しかし狭い我が家のことを考えると、多くは「お母さんごめんね」と心の中で詫びながら処分した。

ふと修学旅行土産として買ってあげた孫の手付き肩叩きを見つけた。

「お前は親孝行だね」と言ってくれた50年前の母の笑顔が浮かんできた。>

(第18回大賞)

母との別れ、実家との別れ、さらには残してくれた物とも別れなければならない。世は無常と分かってはいても、心に大きな穴が開いてしまう。「青空」と書いた習字、「おえかきちょう」、両手に載せた孫の手が描かれていて、じっと見つめる筆者の視線が感じられる。

この孫の手も処分したのだろうか。

わさびはいらない、鬼監督の目に大粒の涙

<陸上部監督30年。ついに迎えた勇退式。

これまで鬼監督と称された私を泣かせようとわさびを用意してくれた選手たち。

悪い。花束が見えて涙がフライングしてしまったよ。

(わさびは家で使います。)>(第19回南国市金融団賞)

生徒の背中から、後ろ手に持った赤い花束がのぞく。思わず嗚咽しそうになって口を押さえる白髪の監督。止まらなくなった大粒の涙が描かれていた。厳しい指導は情熱と生徒を思う気持ちの裏返しだ。それに応えた愛弟子達。絆があるからこそ、涙があふれたのだろう。それでも鬼監督としては「ごめんな、涙が出てきた」と口に出せなかったのかもしれない。

こうして並べると、深い人間関係や絆があるからこそ、言いそびれたり、言えなかったりする「ごめんなさい」があることに気づく。

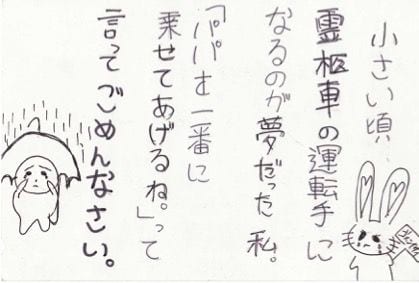

幼い私が「パパを一番に乗せてあげる」と言った車は…

逆に、笑える「ごめんなさい」も多く入選している。

<小さい頃、

霊柩車の運転手に

なるのが夢だった私。

「パパを一番に

乗せてあげるね。」って

言ってごめんなさい>(第9回優秀賞)

黒くて大きく、宮型と言われる神社の屋根を載せたような車両が多かった霊柩車は、死の意味さえ分からない幼児にとっては、かっこいい乗り物の一つなのかもしれない。成長してからは、思い出すたびに冷や汗が出ただろう。千葉県船橋市の15歳から寄せられた。

2024.12.12(木)

文=葉上太郎