作り手たちを惹きつける京都の魅力とは何なのか。

お茶や着物など暮らしに息づく伝統文化や四季を感じる環境などから生まれる、京都ならではの創作のシーンを見つめていく。

今注目の作り手を5回に渡りご紹介。

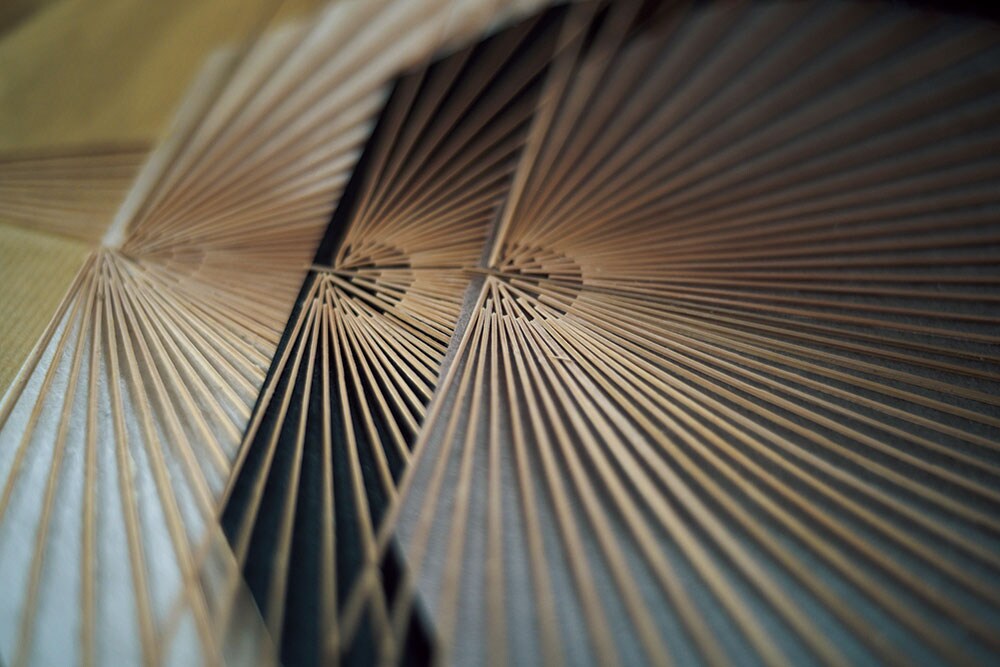

実用はもちろん、絵柄も美しいうちわ

◆「蜂屋うちわ職店」

蜂屋佑季(はちやゆうき)

南北朝時代に伝わった朝鮮団扇にルーツをもち、団扇の面ともち手(柄)が別々に作られている差し柄が特徴の京うちわ。実用として扇ぐのはもちろん、絵柄を愛でる楽しみも兼ね備えた工芸品だ。

若きうちわ職人として工房を営むのは蜂屋佑季さん。

「建築を学ぶうち、自分の手で何かを作り出す物作りにも興味が湧いて。偶然目にした京うちわに魅了され、チャレンジしてみようと。作り手が減っていることも挑戦しようと思った理由のひとつ」

卒業後は何はともあれ、学生時代を過ごした宮城から京都へ。

「京うちわ 阿以波」の門を叩くも断られ、諦めきれずに2年後にリベンジした話からも蜂屋さんの情熱が伝わってくる。「京うちわに触れるうち、美しさを実感するのはもちろん、日用品であるけれど美術品でもある。

その幅広さや曖昧さがほかの工芸品にない魅力だと実感しました。特別な紙や布をうちわに仕立て、差し上げる喜びもある」と話す。かくして7年の修行を経て、独立を果たした。

京うちわには竹からうちわ骨を作る作業から始まり、仕上げまで20以上もの工程がある。伝統的にうちわ骨や柄は分業で作られてきたものの、蜂屋さんはすべての工程を自らの手で行う。

「うちわ骨や柄を作る職人さんが廃業するなど、修行した時期がちょうど業界の移り変わる境目だったこともあり、それなら全部自分で作れる方がいいなと」

分業という伝統を、ひょいと軽く超えた姿にも次世代を感じさせる蜂屋さん。京うちわの未来は明るいと思わせる存在だ。

【Shopping Info】

蜂屋うちわ職店

所在地 京都市左京区鹿ケ谷法然院西町40

営業時間 10:00~17:00

定休日 月~金曜

Instagram @hachiya_uchiwa

蜂屋佑季(はちやゆうき)

1990年山形県生まれ。東北で建築を専攻した学生時代を経て、2012年から京うちわの世界へ。老舗「京うちわ 阿以波」などでの修業を経て2019年4月に独立。現在は平日には制作、週末には店舗の工房兼ショップを営む。

Feature

京都に魅せられ

創造の翼を広げる作り手たち

Text=Mako Yamato

Photographs=Atsushi Hashimoto