人の人生を辿る旅ほど劇的な心の旅はない

“偉人の生家”は、何となくの観光地だから何となく行ってしまう。ただ正直、何も感じない。

でも偉人が最期を過ごした家は、足を踏み入れたとたん胸が締め付けられたりする。

その人の生涯を魂の気配として受け止められるから。死に様ほど生き様を伝えるものはないからである。

実際亡くなったのは25年後の別の場所ながら、ウィーン郊外に若き日のベートーヴェンが遺書を書いた家がある。

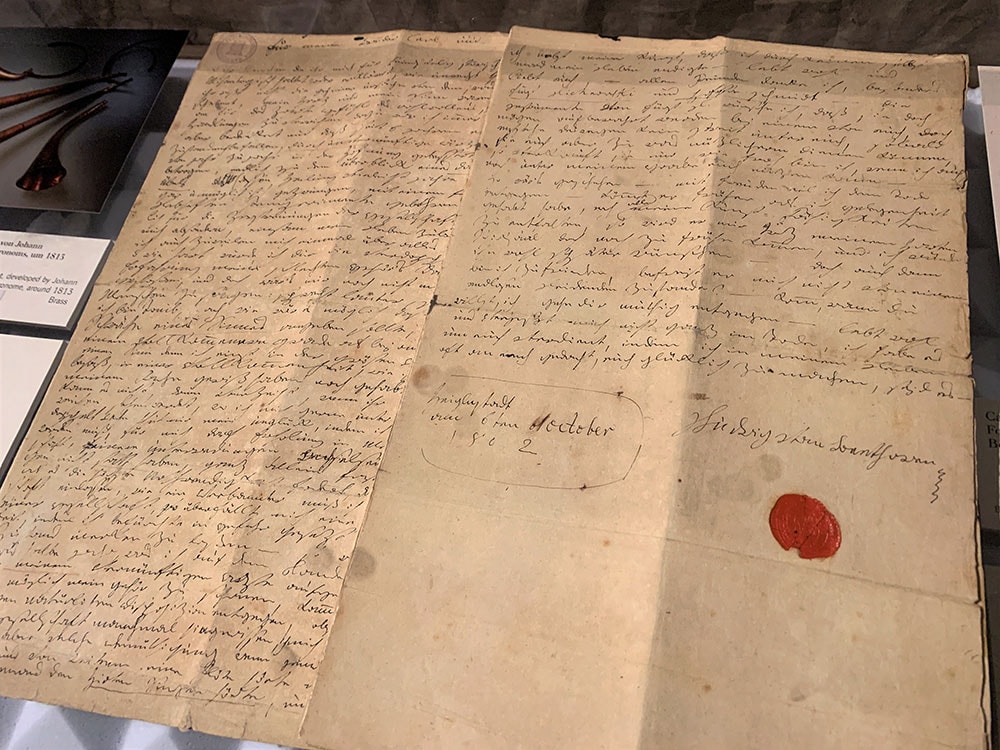

直筆の遺書を見られるのは極めて珍しいこと、びっしりと書かれた文面を、読めもしないのに舐めるように見つめていた。

20代後半から難聴に苦しみ、体調不良を悲観し、孤独を恐れたベートーヴェンが弟たちに宛てた遺書には〈(あとほんの少しで自ら命を絶つところ、)私を引き留めたものはただ「芸術」である。自分が使命を自覚している仕事を仕遂げないでこの世を見捨ててはならないように想われたのだ〉と書きながら、やはり最後には〈―ではさようなら、私が死んでも、私をすっかりは忘れないでくれ〉〈お前たちに願う資格が私にはある〉(ロマン・ロラン著・片山敏彦訳『ベートーヴェンの生涯』岩波書店)と綴っていて、この破綻にこそ“死ぬこと”へのリアルな逡巡が読み取れる。

結局この遺書は投函されず、自殺も思いとどまるのだが、これほどの生の叫びを目の当たりにできたのは、死にまつわる記録に直に触れられたから。

遺書が展示された部屋のひんやりとした気配を、今でも肌が覚えている。

巨匠カラヤンの墓前で心を洗われ、満たされる

中央:巨匠カラヤン(1908~1989)の地位と名声とは到底釣り合いが取れない極めて質素な墓標ながらも、花はいつも絶えないという。

右:ザルツブルクから車で20分、アニフ村の緑多き自然の中に静かに佇む教会は、カラヤンが眠るだけに日本人ファンの訪問者が多いとか。

ふと振り返れば、心に深く刻まれた旅の記憶の多くは、死に関わる場所であったりする。

クラシック音楽ファンがひとつの聖地と崇めるのは、巨匠カラヤンが眠る墓。邸宅があったザルツブルグ郊外アニフ村の小さな教会に、ひっそり立つ墓標は驚くほど小さく質素、彼の類稀な美意識の現れなのだろう。

我々が勇んで偉人の墓を訪ねることを「日本人はお墓好き?」と欧米人は笑うが、実際そこに佇むと不思議な充足感で胸がいっぱいになる。祖先の墓参りをすませると何か心が浄化されるのともよく似ている。

「亡き人に教えられ、育てられ」は、高名な僧侶がお墓参りの意義を唱えた言葉とされるが、亡き人に洗われ、充たされ……それも旅の醍醐味のひとつと言えるのではないだろうか。

じつはすぐそばの小路沿いに、カラヤンの胸像と対をなすように立つのが、何とソニーの元会長、大賀典雄氏の胸像。

深い親交があったのはよく知られるが、カラヤンの最期を看取ったのは、偶然その日に邸宅で最新の録音録画技術について話をしていた大賀氏であったというのだ。

主治医の診察も「それより大切な話がある」と後回しにしたほどの熱い談話の最中の心臓発作であった。大賀氏自身も芸大を出てベルリンに留学した声楽家。崇高な音の話ができる数少ない友だった。

その22年後、大賀氏はカラヤンと全く同じ81歳3カ月で死去。まさに人の死は様々なドラマを紡いでくれる。

文・写真=齋藤 薫〈Karajan's grave in Anif〉