栽培、製茶、ブレンドに携わる人々の知恵の結晶、それが極上の抹茶。深い旨みをもつ一服へと姿を変えていくそのプロセスとは?

宇治の茶園の眺めが

いわゆる“茶畑”と異なる理由

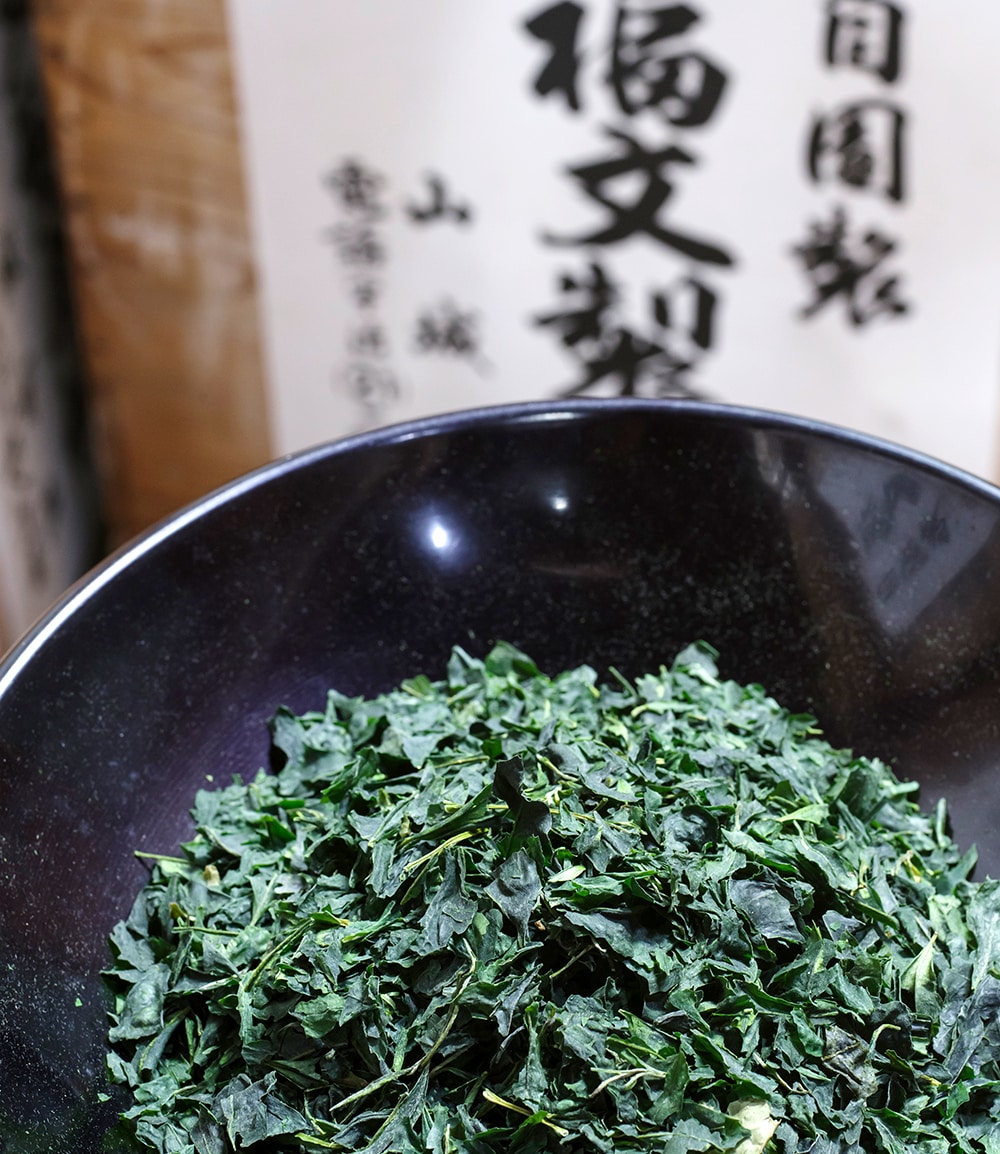

●福文製茶所

現在、宇治市内で碾茶を栽培する生産者は40軒ほど。しかし、多くの人が“茶畑”と聞いてイメージするような、丸く刈り込まれた茶園は見当たらない。

「宇治茶は機械摘みではなく手摘みなので、ああいう形の畑にはならないんです」

町を南から北へと流れる宇治川の畔、京阪宇治線・宇治駅の近くに茶畑を持つ生産農家の福井景一さんはそう語る。

一般的な茶は5月に新茶を摘んだ後、二番茶、三番茶と葉を刈り取るが、宇治の茶は5月の新茶のみを手摘みする。

福井さんはここで6品種の茶を栽培し、収穫後すぐに自社工場で蒸し、乾燥させ「荒茶」と呼ばれる出荷状態に一次加工している。

「茶の甘みは、根から葉に送られるテアニンというアミノ酸。これが光合成のエネルギー源になりカテキンという渋みや苦みの成分に変化するため、宇治では収穫前に1カ月以上、畑全体を寒冷紗や藁で覆い、日光を遮る覆下栽培を行うんです」

収穫後は大人の膝ほどまで全体を刈り、翌年に向け木を大切に養うのだという。

Text=Kie Oku

Photo=Atsushi Hashimoto