グリーンランドの氷海で海象に襲撃された話を前号で書いたが、じつはこのカヤック旅には余話めいた続きがあり、その後、私は別の動物によりつくり出された驚天動地の光景を目にすることになった。

前回は海坊主だった。では今回は何かというと龍である。しかも白い龍、白龍だ。

海上を遊動する浮き氷に行く手を阻まれたわれわれは、北緯七十八度四十分、西経七十一度のアウンナットの地に上陸した。

だが、目的地はそこからまだ先、さらに五十キロほど北東の位置にあるイヌアフィシュアクという地である。

アウンナットの小屋で身も心もリフレッシュし、さあ出発だ、とカヤックに乗りこみ漕ぎ出したまではよかったが、浮き氷の密度は想像以上で、舟はあっという間に大小無数の氷に取りかこまれて身動きがとれなくなってしまった。

大潮の潮流は川のように流れがはやく、浮き氷は変幻自在に動きまわる。カヤックなど漕げる状況ではなく、やむなくわれわれは陸地を歩いてイヌアフィシュアクにむかうことにした。

テントや炊事用具、一週間分の食料等をバックパックにつめこみ、貧相な地衣類におおわれた岩場を歩き、湖沼群、それから深くえぐれた谷間をいくつも越えた。

小屋を出発して二日目だったろうか、白夜の太陽に照らされ、蜃気楼のように地平線がとけかけた風景のなかに、私は奇異な物体がツンドラの原野をおおいつくしているのをみとめた。

最初、私はそれをタンポポの綿毛のような植物だと思った。というのも、それまでの旅で何度かそのタンポポの綿毛めいた植物を目にしており、その広大な群落が目の前にひらけたのだと思いこんだからである。

綿毛植物は前方で無辺の桃源郷を現出しており、そのひろがりは常軌を逸していた。

「いや~すごいタンポポだね~」と私は同行の若いカヤッカーと感想を述べあった。

ところが接近するほどにその綿毛植物は理解しがたい奇態をしめしはじめた。というのは、その植物は、植物のくせに何やらもぞもぞと細かく蠢いているように見えるのだ。

そうかあ、いや~動くかぁ、北極のタンポポは、と不可思議な思いを強めつつ、さらに接近したとき、不意に私はその物体の正体を正確に認知し、目を剥いた。

タンポポだと思っていた白い物体は、じつはこれすべて北極野兎で、兎だとわかったとたん、それまで綿毛植物に見えていた物体がすべてガラリと兎の群れに変わったのだ。

すさまじく夥しい数の兎が一カ所に凝集してもぞもぞ苔を食んでいる。一体、何羽いるのか、千ではとてもきかない、二千、あるいは三千か。一万? 億? とさすがにそこまではいかないが、すごい数ではある。

度肝をぬかれつつそのままさらに群れに接近すると、そのうちに何羽かが敏感に反応し、首をあげた。

そして二本足で立ちあがり、タカタカタカーという擬音語を想起させる動きで走り出し、それにつられて群れ全体が雪崩をうったかのように集団で遁走した。

何千というすさまじい数の兎が一つの塊となって私の目の前から消えた。よく見ればさらに何キロか先の丘の斜面にも同様の規模の群れが一本の白い筋をつくって疾駆している。

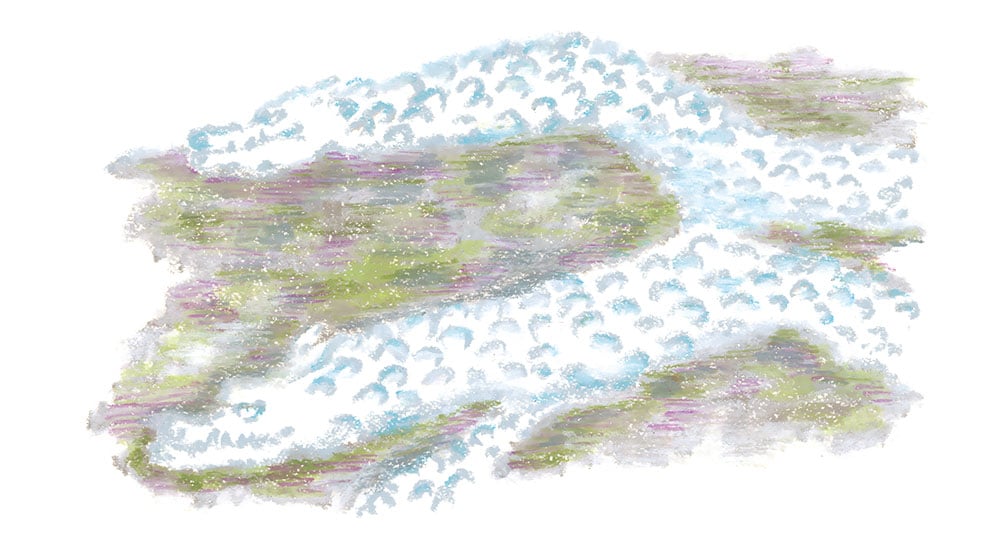

二頭の白龍がうねるようにツンドラの原野に巨大な模様を作るさまは、どこか幻想的で白昼夢のように現実離れした光景だった。

角幡唯介(かくはた ゆうすけ)

ノンフィクション作家、探検家。1976年、北海道芦別市生まれ。早稲田大学卒、同大探検部OB。2009年冬、単独でのツアンポー峡谷探検をまとめた『空白の五マイル』で開高健ノンフィクション賞、大宅壮一ノンフィクション賞などを受賞。2016年12月からは太陽の昇らない暗闇の北極圏を80日にわたり一人で探検。その体験を綴った『極夜行』(文藝春秋)で2018年、YAHOO!ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞と大佛次郎賞を受賞。新刊に『極夜行前』(文藝春秋)がある。

Column

角幡唯介さんは、開高健ノンフィクション賞、大宅壮一ノンフィクション賞などを受賞している気鋭のノンフィクション作家。これまでに訪れた世界の津々浦々で出会った印象的な人々との思い出を、エッセイとして綴ります。

文=角幡唯介

絵=下田昌克