これまでの探検で見た最も美しい風景は何ですかと、訊かれることがしばしばある。生来ひねくれ者である私は、別に美しい風景を見るために探検をしているわけではないとそのたびに反発をおぼえ、憮然とする。だが勿論、風景に対する感性がゼロではないので、探検中に美しい光景に出会って思わず息をのむという経験がないわけではない。

というか、頻繁にある。特に北極圏に通うようになってからは、あまりに頻繁に息をのむため、風景の美しさにげっぷが漏れることも少なくない。

私が思うに、風景は、その風景が自分にとって切実であればあるほど美しい。山や極地のような厳しい環境の中で旅していると、周囲の自然物に自分の命が握られていることがよくある。そのような状況で、自分の命を握っている当該自然物が美しい姿をさらけ出すと、その美しさは、例えば観光のような、自分の命が握られていない状況で見る場合よりはるかに美しい。簡単に言えば、苦労して山に登ったときに見る山頂からの眺めは、ロープウェーで登って見る山頂の景色より美しいということだ。風景とは客観的にそこにあるものではなく、私の主観的な経験とかかわって存在している。

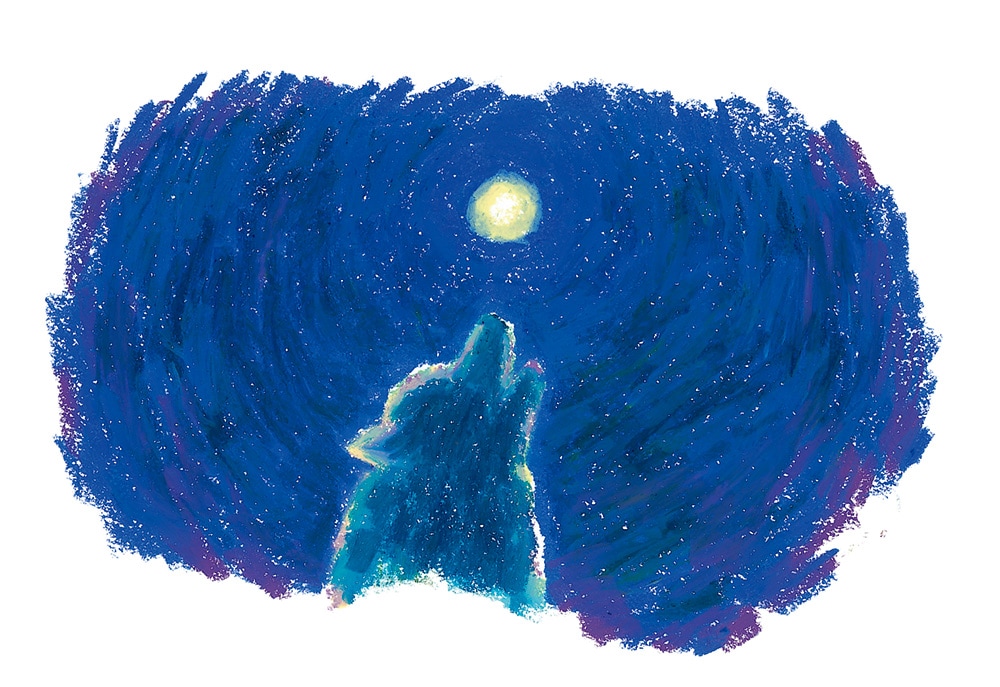

私がこれまでに見た最も美しい光景は、暗黒の極夜の空で煌々と妖しげな光を放つ満月のそれである。

冬の北極圏で延々とつづく、太陽の昇らない暗黒の季節。私はその極夜世界を、一頭の犬と共に彷徨い歩いていた。極夜世界では月が昇るのは一カ月のうち約二十日間であり、まともに視界が得られるのはそのうち満月前後の約一週間である。その視界がきく一週間の間に、食料不足に陥っていた私は是が非でも麝香牛等の大型獣を撃ちとめて肉を得なければならなかった。もう餌はない。肉を得なければ相棒の犬が野垂れ死にする可能性が高い。何とか月が出ているうちに……と私は麝香牛がいそうな地域に見当をつけ、先を急いだ。月はそのとき、まぎれもなく私と犬の命運を握っていた。私たちは高さ二百メートルほどの岩壁が伽藍のように延々と連なる海岸に沿って、海氷の上を歩いていた。月明りに照らされ、その伽藍のような岩壁がうっすら黄色く闇に浮かび、どこまでも広漠と続く足元の雪と氷が白くぼわーっと薄い光を放っている。闇の中ではあるが、空間は全体的に白い光につつまれ、荒涼とした凍てつく風景を照らし出した。

たしかに絶景だった。生きるために必死だっただけに、そのぶんさらに絶景だった。氷点下四十度近い外気温もその絶景ぶりを後押しした。とても地球上とは思えない風景。地球以外の他の惑星が寒くて全球凍結したような風景である。私はそのとき地球が宇宙の一部であることを思い出した。私は地球の一部にいるのだが、よく考えれば地球は宇宙の一部であり、その意味で私はむしろ宇宙の一部の空間を歩いているのだという感覚をもったのだった。極夜の探検はまるで宇宙探検のようだった。

次にああいう美しい風景に遭遇するのはいつのことになるだろう。もしかしたら死の間際まで見られないかもしれない。

角幡唯介(かくはた ゆうすけ)

ノンフィクション作家、探検家。1976年、北海道芦別市生まれ。早稲田大学卒、同大探検部OB。2009年冬、単独でのツアンポー峡谷探検をまとめた『空白の五マイル』で開高健ノンフィクション賞、大宅壮一ノンフィクション賞などを受賞。16年12月からは太陽の昇らない暗闇の北極圏を80日にわたり一人で探検。その体験を綴った『極夜行』(文藝春秋)を18年2月に上梓した。近著にエッセイ集『探検家、40歳の事情』(文藝春秋)、ノンフィクション『漂流』(新潮社)がある。

Column

角幡唯介さんは、開高健ノンフィクション賞、大宅壮一ノンフィクション賞などを受賞している気鋭のノンフィクション作家。これまでに訪れた世界の津々浦々で出会った印象的な人々との思い出を、エッセイとして綴ります。

文=角幡唯介

絵=下田昌克